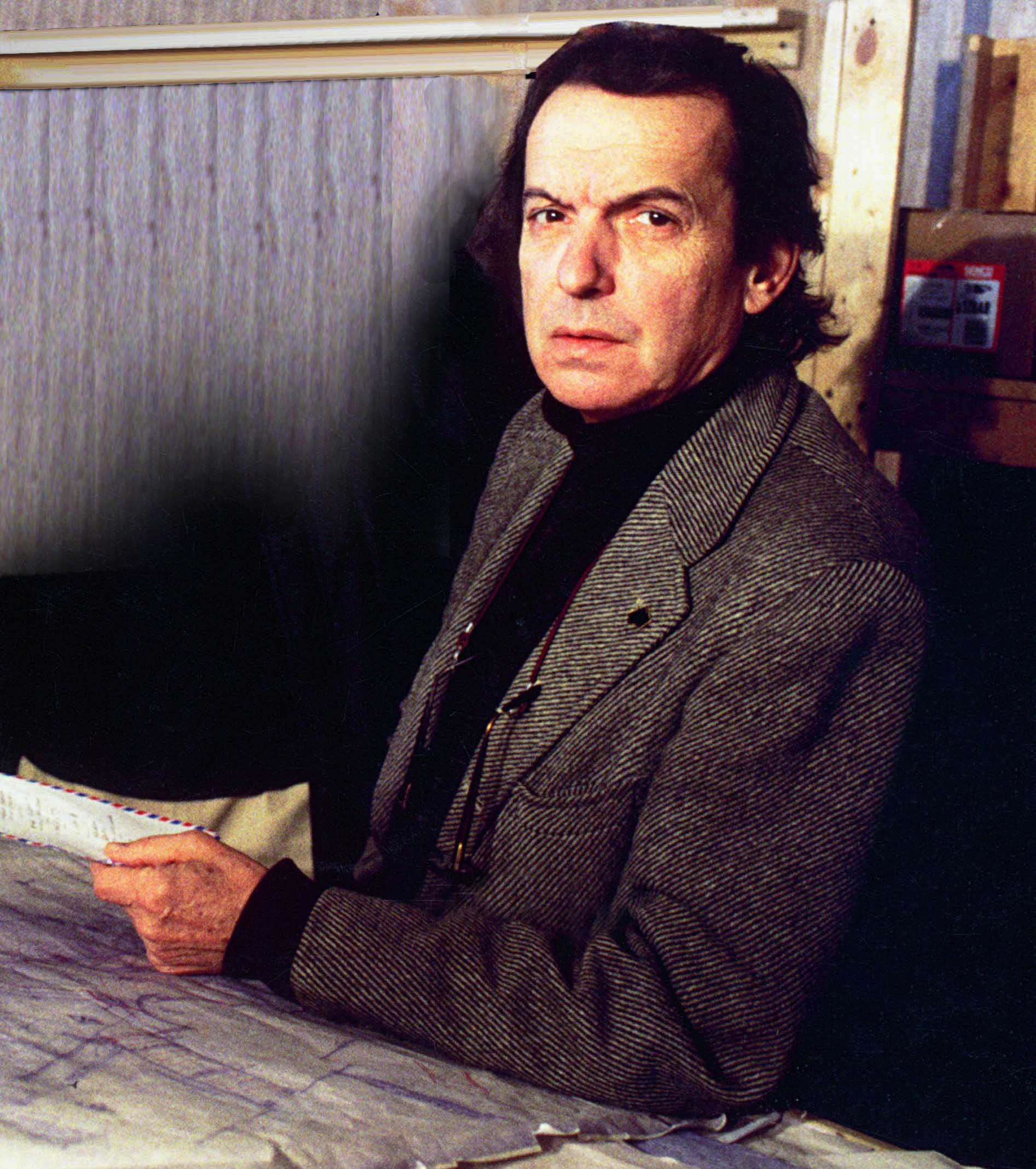

Il y a eu les pionniers, Alexandre Trauner et Ken Adam : le premier a œuvré aux côtés de Luis Buñuel, Marcel Carné et Billy Wilder, le second pour la série des James Bond et Stanley Kubrick (le quartier général de Docteur Folamour, c’est lui). Décorateurs de génie – ou production designers comme on les nomme à Hollywood –, ils ont posé les jalons d’un corps essentiel du cinéma : donner une matière aux visions d’un cinéaste. Parmi leurs successeurs, Dean Tavoularis s’est imposé comme le plus précieux, précis et inventif. Son regard sidérant n’est pas étranger à la réussite de Coppola : nous lui devons les salons opaques du Parrain, les néons luminescents de Coup de cœur, la folie sauvage du labyrinthe où les personnages d’Apocalypse Now s’égarent – ainsi que les costumes des bunnies Playboy. Sa vision ne se limite pas à son domaine, elle englobe le projet dans sa totalité.

“Je joue sur un paradoxe : copier ce qui est faux pour obtenir du réalisme et convaincre les spectateurs qui ont une mémoire du passé marquée par le cinéma...”

Il a également travaillé pour Arthur Penn, Roman Polanski, Wim Wenders ou Michelangelo Antonioni, laissant une trace indélébile dans l’histoire du cinéma. Capable d’extravagance théâtrale comme de minimalisme, doué du sens du détail, matérialisant la vie courante sous la peau du film et armé d’une intuition infaillible sur la nature du récit, il est une figure de légende. Chaleureux et habité, il s’est montré à la hauteur – au-dessus des nuages, là où le regard perçoit la silhouette des mythes.

Numéro : Quand avez-vous commencé à prêter attention aux décors des films ?

Dean Tavoularis : Enfant, j’étais sensible à l’atmosphère de Frankenstein, de Dracula, des films de pirates, mais je n’avais pas conscience que c’était un véritable métier. Mon père était dans le commerce du café, et lorsque nous avons emménagé près de Los Angeles, il a eu un gros contrat avec la Fox. J’accompagnais alors mon père dans ses tournées de livraison dans les studios et nous passions devant des bouts de décors, des morceaux de monstre, je voyais ça comme un puzzle. Il n’y avait pas, comme aujourd’hui, l’obsession des making of, que je trouve ridicule : on se vante sans arrêt de la façon dont on fait ceci ou cela... On parle trop, on organise des visites touristiques, c’est comme si un magicien dévoilait tous ses trucs... À l’époque, les studios étaient aussi protégés que Fort Knox.

Vous avez commencé votre carrière en travaillant sur des dessins animés Disney. Qu’y avez-vous appris ?

Mes années passées à Disney ont fait véritablement office d’école de cinéma. Je suivais en même temps des cours d’architecture, de dessin et d’art. Mon travail pour Disney s’inscrivait dans la continuité de ma formation, mais dans le domaine du cinéma – même si l’on ne s’occupait pas de la construction réelle des décors. Ce n’est qu’après avoir été désillusionné par l’animation que je suis passé sur les décors réels – en raison probablement de ma formation d’architecte.

Comment s’est déroulé votre travail pour Bonnie and Clyde, votre premier film en décors réels ?

Nous nous sommes promenés dans le Texas : il y avait des petites villes figées dans le temps, dont le développement s’était arrêté à la grande dépression, alors qu’elles étaient florissantes. Elles ont

été ruinées et n’ont pas connu de rénovation. De la rue, tout paraissait mort. Dans les drugstores, il y avait encore des chemises et des sacs de l’époque... Dans un cinéma fermé depuis des années, il y avait des affiches de films des années 20, avec James Cagney. J’en ai rapporté quelques-unes. Aujourd’hui, elles valent des centaines de dollars... Sur Little Big Man, toujours pour Arthur Penn, c’était pareil : des villes de la fin du XIXe siècle arrêtées à l’époque du western. Les portes et les toitures étaient effondrées. Plus tard, elles ont été remises à neuf pour en faire des villes touristiques : ils n’ont eu qu’à refaire les façades. On y trouvait aussi des chemises d’époque, des tissus : tout ça avait résisté à l’épreuve du temps et aux pillages. Pour Hammett, de Wim Wenders, j’ai retrouvé des plans de San Francisco utilisés pour les fonds d’écran, qui avaient été tournés par Erich von Stroheim dans les années 20. Aujourd’hui, ce genre de surprises n’est sans doute plus possible.

Comment définiriez-vous votre métier ?

Il faut fournir un support à ce qui est écrit dans le scénario pour que cela soit filmé. C’est le premier niveau, mais je pense à mon travail comme une autre façon de servir les intentions narratives.

Pour les films d’époque, comment procédez-vous ?

Je fais beaucoup de recherches. Je regarde des photos, je lis des récits, ce n’est pas la peine de dépenser des milliers de dollars pour recréer une atmosphère. Beaucoup de vestiges du passé sont détruits aujourd’hui. Dans Le Parrain, la scène où Al Pacino assassine le chef de la police se déroulait dans un restaurant : il était d’époque, magnifique, mais le sol était recouvert d’un linoléum immonde. En soulevant le coin, il y avait une mosaïque, très commune pour l’époque. Je ne savais absolument pas ce qu’il y avait sous le lino, peut-être que la mosaïque était complètement détruite : elle était sublime et il devait manquer dix pièces... Sur ce film, j’ai remarqué que les gens avaient une vision du passé marquée par le cinéma, donc par la fiction. J’ai aussi joué sur ce paradoxe : copier ce qui est faux pour obtenir du réalisme et convaincre les spectateurs qui ont une mémoire du passé marquée par le cinéma... Le piège de ce genre de films, c’est la surcharge décorative : vous avez le vase parfait, le chien parfait,

la robe parfaite... Lorsque vous construisez un décor, il faut y ajouter des failles. Les photographies d’époque représentent des choses extraordinaires, pas des scènes sans intérêt, ni des erreurs, elles ne montrent donc qu’un aspect de l’époque, excluant la banalité. La vie est pourtant chaotique, et la perfection ennuyeuse.

Comment avez-vous vécu la révolution numérique ?

Quand nous avons fait Coup de cœur, nous n’avions pas la possibilité de faire les choses autrement qu’artisanalement, et je crois que cela lui donne du charme. Le problème avec les films genre Matrix, c’est qu’ils sont sans fautes. Même lorsqu’il y a des déchets dans un coin, ils sont impeccables. Peut-être est-ce encore la lune de miel, et bientôt, on utilisera les ordinateurs avec plus d’intelligence et de circonspection, sans essayer de frimer. Combien de fois serons-nous encore épatés de voir les mêmes choses, les mêmes artifices pyrotechniques ? Quand vous regardez Star Wars, je crois que le problème est le suivant : comme ils font exister une rue de toutes pièces, ils s’imaginent qu’elle est intéressante, ils la filment sous tous les angles. Ils ne la filmeraient pas s’ils tournaient en décor naturel. Si vous avez huit ans, vous pouvez être conquis, mais au-delà... Si vous racontez l’histoire d’un homme qui va dans un appartement tuer quelqu’un, filmer la rue qu’il a empruntée pour venir dans cet appartement n’a aucun intérêt.

“Apocalypse Now... Aujourd’hui quand j’y repense j’en ai encore des frissons.”

Lorsque l’on noue de tels liens avec un réalisateur comme Francis F. Coppola, est-ce facile de travailler avec quelqu’un d’autre ?

Non, c’est un peu comme être infidèle alors que vous êtes marié. A un certain moment, dans une telle relation de travail, il n’y a plus besoin d’expliquer quoi que ce soit – à nouveau comme dans un couple, où au début de votre liaison il faut dire ce que l’on aime ou pas –, toutes les bases sont établies. Vous n’êtes pas pour au- tant en pilotage automatique. J’espère retrouver ce que j’ai connu avec Francis : par exemple, on ne se mettait pas autour d’une table à détailler le scénario scène par scène, ce qui prend non seulement du temps, mais qui est aussi un peu inhibant. On se voyait à des fêtes, on discutait de tout et de rien, et des idées nous venaient en regardant une femme passer dans la rue, une serveuse arriver dans une pièce avec du champagne, ou en parlant à un chauffeur de taxi. Les idées surgissent dans un contexte plus général, et plus vous avez une relation suivie avec un cinéaste, plus ces idées viennent naturellement, et plus elles sont fructueuses.

Avez-vous lu le livre de Peter Biskind, Le Nouvel Hollywood ? Il décrit une époque que vous avez bien connue.

J’en ai lu des passages. Hollywood était plus intéressant alors. On s’amusait, il y avait des drogues et des femmes, mais on travaillait beaucoup, on faisait des films formidables. Maintenant, ce sont des comptables qui dirigent Hollywood. Ils vont de réunion en réunion, une bouteille d’eau à la main. S’il se passe quelque chose entre le studio 23 et le studio 24, ils ne mourront pas de soif. Je crois aussi qu’il y avait plus de véritables amoureux du cinéma. Aujourd’hui, ils ne pensent qu’à l’argent, ils manquent de folie, et les films ne sont pas très bons, ils ressemblent à des flippers.

Quelle est l’expérience la plus mémorable de votre parcours ?

Sans aucun doute Apocalypse Now, surtout parce que c’est une expérience qui a eu des conséquences dans ma vie. Travailler sur un film est toujours une expérience intense, mais sur Apocalypse, ce n’était pas comme sur n’importe quel film. L’histoire nous imprégnait, on devenait comme les personnages, un peu dingues. La semaine, nous étions poussés par la routine de la journée, mais je détestais les jours où l’on ne travaillait pas : aujourd’hui, quand j’y repense, j’en ai encore des frissons...