“Oublions le mot art. Je préfère parler d’enregistrement de l’esprit ou d’expérience humaine. Que trouvons-nous dans les musées ? Avant tout ce qui a survécu aux ravages du temps. La plupart des peintures que nous voyons aujourd’hui ont survécu aux feux, aux tremblements de terre, aux dictatures, aux guerres de religion… C’est presque un miracle. Donc, si vous me demandez ce qu’est l’art, je répondrai que c’est d’abord le témoignage miraculeux de l’intensité d’un moment humain.” Jonas Mekas avait accepté de répondre avec passion à nos questions, via Skype, depuis son atelier-bureau de New York. En arrière-plan, son chat s’amusait tranquillement à rouler sur une table. L’atmosphère était chaleureuse, bordélique, poétique, comme ce petit homme à l’éternel chapeau sait la créer partout où il passe. Son regard était plein de malice, son esprit encore vif. Longtemps, Jonas Mekas a été obligé de déménager tous les cinq ou dix ans, faute de place pour ses cartons. Avec la généralisation du numérique, cela deviendra bientôt moins nécessaire. Certains l’appelait Mister Memory, soit “monsieur Mémoire”, en référence à son goût pour les archives, mais aussi pour la nostalgie aiguë qui émane de ses films depuis soixante ans. L’intéressé n’aimait pas beaucoup ce terme. “C’est un vrai malentendu à mon égard. Ce n’est pas la mémoire qui m’obsède, mais le désir de ne pas laisser mourir les choses. J’ai toujours voulu réagir aux situations en ce sens. En 1962, quand personne ne voulait distribuer les films novateurs du cinéma américain, j’ai créé la Film-Makers’ Cooperative pour les projeter ; une décennie plus tard, quand personne ne voulait préserver ces films, j’ai imaginé l’Anthology Film Archives pour les conserver. J’ai toujours vécu et réfléchi au présent et je continue de le faire.”

Flash-back. En 1949, Jonas Mekas a 27 ans et déjà plusieurs vies. Avec son petit frère Adolfas, il débarque à New York, depuis l’Europe. Après avoir fui leur Lituanie natale en 1944, ils ont passé ensemble quelques mois en camp de travail, en Allemagne, avant de profiter de la fin de la guerre pour commencer des études de philosophie près de Hambourg. Ils décident alors d’émigrer aux États-Unis pour s’installer à Williamsburg, quartier déshérité, principalement occupé par des Juifs ayant échappé aux persécutions nazies. Dès que possible, Mekas fréquente des artistes, un besoin simple et vital. “J’étais comme une poubelle, j’absorbais tout, je ne refusais rien”, raconte-t-il avec un sens de la métaphore particulier. Très vite, il commence à enregistrer ce qui se passe autour de lui – il prend des photos. Ce désir irrépressible deviendra sa marque de fabrique, au point qu’il sera considéré comme l’inventeur du journal filmé. Mais il ne le sait pas encore. Il s’est rêvé poète, a publié très jeune plusieurs textes dans des revues en Lituanie ; pourtant, aux États-Unis, il jettera son dévolu sur la caméra, son principal moyen d’expression. Quelques semaines après son arrivée, il emprunte de l’argent pour acheter un modèle 16 mm de la marque Bolex. “Cette caméra, que j’ai utilisée pendant plusieurs décennies, permettait de filmer en improvisant : on pouvait tourner trente ou quarante secondes à la suite, ou bien une seule image. Cette liberté totale m’a immédiatement convenu.” Avec cette caméra légère, qui l’accompagne partout où il va, Mekas invente peu à peu son style. Il appuie un instant sur le bouton enregistreur, fait une pause, reprend quelques instants plus tard quand il trouve une lumière ou un angle intéressants. Il ne s’arrête jamais de filmer, au coin des rues, dans la nature, chez des amis. Cette démarche crée une matière filmique très découpée, brutale et douce à la fois, toujours lyrique, une captation fragmentaire de la réalité qui ne nécessite pas de travail de montage a posteriori. Quand Mekas filme un événement ou une personne, il le fait avec la conscience qu’il s’agit de la première et de la dernière fois. Son cinéma se crée en direct, sans avant ni après. Personne d’autre que lui n’a utilisé cette technique d’une manière aussi pure et spontanée.

“Je ne fais que célébrer ce que je vois.”

Même s’il a commencé à filmer une décennie auparavant, les premiers films de Jonas Mekas voient le jour au début des années 60. Entre-temps, l’homme a bien autre chose à faire, comme de défendre inlassablement les cinéastes. La ville de New York est pleine d’une agitation cinématographique qui ira crescendo jusqu’à la fin des années 60. Mekas en devient un témoin très engagé. “En 1954, avec mon frère, nous avons créé Film Culture parce qu’il n’y avait pas de revue sur le cinéma aux États-Unis – alors qu’il existait les Cahiers du cinéma en France ou Sight & Sound en Angleterre. J’ai eu la même démarche quelques années plus tard avec ma chronique dans The Village Voice. Je voulais défendre l’émergence d’un nouveau courant.” Dans ses textes, le réalisateur et critique met en lumière l’avant-garde américaine naissante – de Stan Brakhage à Kenneth Anger – mais défend également des figures alternatives à Hollywood comme John Cassavetes, qui réalise Shadows en 1959. Avec quelques autres, il est responsable de la visibilité des nouvelles vagues européennes aux États-Unis, et fait connaître Robert Bresson. C’est déjà beaucoup en soi. Mais le boulimique Mekas occupe plusieurs fauteuils. Ses activités de cinéaste, de critique, de directeur de salle de cinéma et d’archiviste se mêlent pour former un tout cohérent. Devenu une figure du monde artistique new-yorkais au début des années 60, il ouvre alors l’Anthology Film Archives, une salle mythique où se croisent les cinéastes qui comptent. Cela lui vaut parfois quelques soucis avec la police, comme en 1964, quand il est arrêté pour obscénité après avoir projeté Flaming Creatures de Jack Smith et Un chant d’amour de Jean Genet, deux objets cinématographiques brûlants. Il n’en faut pas beaucoup plus pour lancer une légende de l’undergound, terme qui aurait d’ailleurs pu être inventé pour Jonas Mekas.

“C'est très à la mode de critiquer Youtube sous prétexte qu'on y trouve n'importe quoi. Mais je suis sûr qu'avec le temps, quelques oeuvres surnageront, bien que personne ne les prenne au sérieux aujourd'hui, comme personne n'a pris au sérieux les frères Lumière, dont les films sont pourtant d'extraordinaires capsules temporelles.”

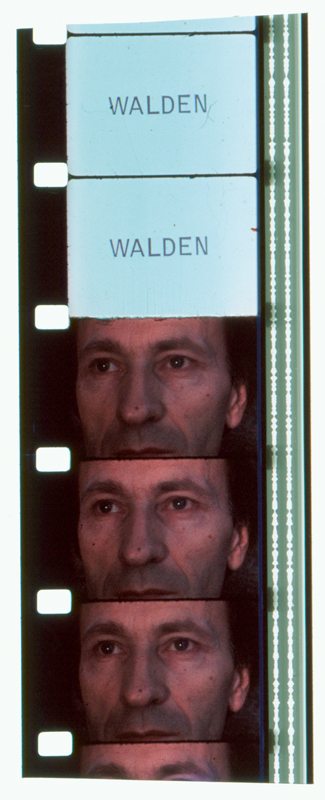

Dans le tumulte de cette vie protéiforme, il y a les films, magnifiques. C’est en premier lieu grâce à eux que cinquante ans plus tard l’homme imprègne encore notre mémoire. Après plusieurs courts-métrages et une tentative de fiction, Walden (dont le titre original est Diaries, Notes and Sketches) est son premier long-métrage majeur. Il est projeté en 1969, mais, comme tous ses films, il s’apparente d’abord à un assemblage de séquences tournées au fil des ans – entre 1964 et 1968. Une époque marquante pour New York, qui donne aujourd’hui à cette oeuvre son caractère ethnographique et historique indéniable. Jonas Mekas est tout sauf un homme branché, mais la liste de ses amis et des artistes qu’il a croisés ressemble à un Who’s Who de la seconde moitié du XXe siècle. Tous figurent dans Walden, des artistes du mouvement Fluxus autant que Yoko Ono ou Andy Warhol parfois accompagné des Superstars de la Factory. La célèbre danse du fouet de Gerard Malanga et de Nico lors d’un concert des Velvet Underground y est immortalisée. John Lennon y fait plusieurs apparitions, le cinéaste danois Carl Dreyer est filmé comme une statue. Les plans coulent comme de l’eau. Le son ne provient jamais de l’image. En voix off, Mekas chante, joue de l’accordéon ou récite des poèmes improvisés. Dans Lost Lost Lost, compilé en 1976, et qui inclut des images tournées jusque dans les années 50, Mekas accède à la plénitude de son art : une capacité exceptionnelle à atteindre simultanément la brièveté du haïku et l’ampleur d’une forme symphonique. Le film dure trois heures, mais il est d’abord constitué de micromoments excitant la rétine par leur beauté. Le flou et le net se succèdent. Mekas montre le soleil dans les arbres, la neige, le passage des saisons, des visages captés au détour des rues ou des soirées. Une cosmologie intime se dessine. Inconnus et icônes se croisent à égalité dans le paradis imagé conçu par le cinéaste. Avec lui, l’insignifiant devient sublime. C’est inoubliable. Jusqu’à son dernier film en date, Sleepless Nights Stories, terminé à la fin de l’année 2011, Mekas a gardé un seul mot d’ordre, comme un manifeste d’une simplicité radicale : “Je ne fais que célébrer ce que je vois.” Contrairement à son contemporain Jean-Luc Godard, qui a fait de la mélancolie et de la mort du cinéma le terreau de son oeuvre, Mekas est à situer du côté des éternels joyeux.

On comprend qu’il refuse l’étiquette réductrice de cinéaste expérimental qui lui a été accolée. “Le mot expérimental n’est pas important pour moi. Je ne suis pas un scientifique, donc je ne l’ai jamais pris au sérieux. Aucun cinéaste n’a pris cette expression au sérieux, elle a été imposée par la presse. Je ne connais pas de cinéaste important qui ait expérimenté. Stan Brakhage ne réalisait pas des films expérimentaux, mais les films qu’il voulait faire. Pollock n’a pas non plus expérimenté avec la peinture. On ne cherche pas, on trouve. Certains réalisateurs commerciaux expérimentent avec la technique, mais c’est tout. Le seul terme que j’aurais pu revendiquer, parce qu’il a une connotation historique, est celui d’avant-garde. Mais le mot que j’utilise le plus reste ‘indépendant’. Qui est indépendant ? C’est complexe. Steven Spielberg est complètement indépendant, il fait ce qu’il veut. Jarmusch l’est un peu moins, il dépend des financements. Son dernier long-métrage, The Limits of Control, est l’un des plus beaux films américains que j’aie vus depuis longtemps. Je regarde et j’écoute beaucoup de choses, je suis ouvert à tous les esprits et à toutes les sensibilités.” Il suffit d’interroger Jonas Mekas sur son travail en cours pour comprendre qu’il dit la vérité. L’homme est un artiste contemporain, au sens le plus concret du terme : ancré dans l’époque, sans nostalgie. Avec les années, sa pratique s’est transformée, mais les bases sont restées les mêmes. “Je ne tourne pas tous les jours, mais disons tous les deux jours, et ce, depuis 1949. Il faut être fou pour prétendre filmer chaque jour. Je ne peux pas changer cette envie de filmer qui est en moi. La différence aujourd’hui, c’est que je suis passé au numérique. Un nouvel instrument crée un nouveau contenu et de nouvelles pratiques. Comme pour toute technologie, cela force à s’adapter. La caméra Bolex 16 mm permettait de tourner image par image, de changer l’exposition, alors que les petites caméras numériques poussent à filmer sans s’arrêter, en attendant le montage. J’essaie de trouver mon rythme et j'y parviens de mieux en mieux.”

Notre époque, où chacun peut saisir une caméra et devenir réalisateur, brillant ou modeste, sonne comme la victoire symbolique de Jonas Mekas. Même si peu de gens le savent, il est le père de tous les home movies d'aujourd'hui. Devenu l'incarnation même de l'indépendance cinématographique, le New-Yorkais d'adoption décline son activité dans les cinémathèques et les galeries mais aussi dans cet océan d'images que représente internet. Il poste des vidéos sur son site, donne des nouvelles de ses amis. Il aime aussi se plonger dans le flux. “C'est très à la mode de critiquer Youtube sous prétexte qu'on y trouve n'importe quoi. Mais je suis sûr qu'avec le temps, quelques oeuvres surnageront, bien que personne ne les prenne au sérieux aujourd'hui, comme personne n'a pris au sérieux les frères Lumière, dont les films sont pourtant d'extraordinaires capsules temporelles.” Le temps. On y revient toujours avec Jonas Mekas. Celui passé avec lui ou avec ses films n'est jamais perdu.