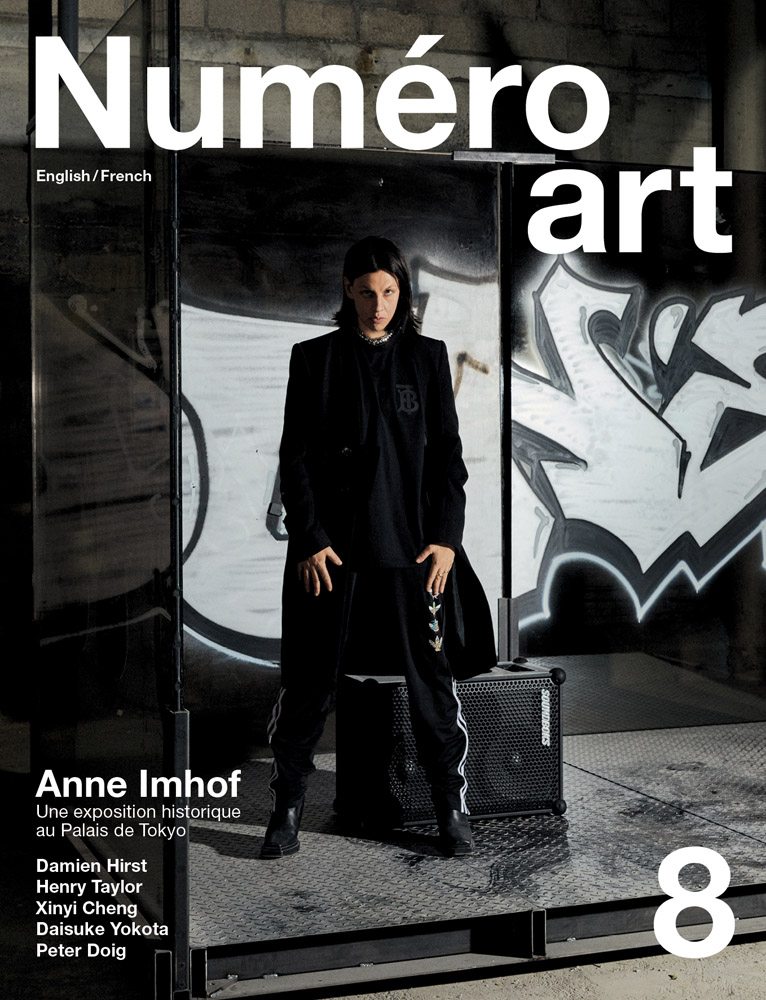

Extrait du texte d’Ingrid Luquet-Gad paru dans le Numéro art 8, actuellement en kiosque.

Pour sa carte blanche cocuratée par la directrice du Palais de Tokyo Emma Lavigne et Vittoria Matarrese, l’artiste a d’emblée conçu son intervention sans performance. À rebours de ce qui la précède, ces signes qui nous sont connus, les corps, les codes vestimentaires et les marqueurs d’époques en général, ont été retirés. Tout comme l’artiste est venue escamoter, à l’échelle des quelque 15 000 m2 du musée, les architectures temporaires pour laisser brute la structure de béton. On y lit, plus fondamentalement, le développement d’un principe qui a toujours été présent dans ses œuvres. Une réflexion en acte sur les structures sociales qui contraignent les subjectivités, individuelles ou de groupe, et au sein desquelles s’opèrent, en retour, les stratégies émancipatoires circonstancielles.

Opérant par soustraction, son geste dicte un parcours. C’est une sculpture déployée à l’échelle du bâtiment en une longue courbe de verre et de fer, vestiges d’un bâtiment turinois en déshérence. On pense à la bureaucratie mondialisée tout autant qu’à Francfort, place forte du capitalisme financier. Taguées, griffées, les parois portent les stigmates de cette existence résiliente qui, malgré tout, semi-vive, palpite. Accueillant les peintures de l’artiste, ces panneaux de verre teinté opaques laissant apparaître des pulvérulences orageuses, écho au cycle naturel du lever et du coucher du soleil, initient une temporalité cyclique, tout en introduisant à quelque chose comme la survivance du sublime romantique à l’ère de la froideur algorithmique.

En transparence, on aperçoit les œuvres d’autres artistes. Au nombre d’une vingtaine, ils sont la source d’une histoire de l’art élective, du XIXe siècle à nos jours, des grands maîtres aux collaborateurs et amis. Se lève aussi la mélopée ferrailleuse qui reliera l’ensemble, la bande-son composée par Eliza Douglas et l’installation sonore réalisée par les deux femmes. L’exposition “Natures Mortes” opère une entreprise de recontextualisation, d’une précision acérée, de la méthode de travail de l’artiste. C’est une matrice, qui devient œuvre totale. Un système référentiel qui produira une nouvelle tonalité affective élargie, fondée sur l’expérience d’un ici et maintenant tout en demeurant éternelle. L’éternité des nerfs à vif, celle, aussi, des sujets rejetés à travers l’histoire par les grands centres du pouvoir quels qu’ils soient.

La proposition est aussi dense que sa forme reste tapie aux confins du visible. Feuilletée et polyphonique. Parmi les pistes entrecroisées, il en va d’une certaine histoire de la peinture, peu vue en France, alchimique, matiériste, bouillonnante, qui relie Jutta Koether à Sigmar Polke, Cy Twombly à Joan Mitchell. D’une manière de décomposer le mouvement, des écorchés de Théodore Géricault aux chronophotographies d’Eadweard Muybridge, en passant par des dessins méconnus d’Anne Imhof, groupes de corps d’une transparence hiératique. Il en va, enfin, d’une conception décloisonnée de l’art, de tous ceux qui, comme elle, ont toujours voulu créer sans vraiment se sentir à l’aise face aux positions établies, préférant alors opérer dans la rue, les clubs, de manière nocturne et furtive, où l’on retrouverait alors, plus largement, Alvin Baltrop, Cyprien Gaillard, David Hammons, Wolfgang Tillmans ou Paul Thek.

“Natures Mortes” est l’une des cartes blanches les plus réussies du Palais de Tokyo. Là où les performances impliquaient le spectateur par l’accumulation de visible et de sensations, l’exposition produit le même investissement sensoriel par la soustraction et la déception. C’est un pari, sur les parcelles d’attention et de résistance, sur les sens endormis par la facilité de la surstimulation visuelle, et un cri lancé pour faire jaillir en chacun les germes résistants face aux dispositifs carcéraux. Des dispositifs carcéraux visibles, comme sur les estampes des Prisons imaginaires de Giovanni Battista Piranèse du XVIIIe siècle, ou bien, comme aujourd’hui en grande partie invisibles, comme en est bien consciente Anne Imhof, elle qui faisait déjà se mouvoir ses performeurs par ordres WhatsApp interposés.

À la fin des années 2010 et à l’apogée de son cycle de performances, il était possible de recevoir les œuvres d’Anne Imhof comme une time-capsule, archives d’un présent dont elle aura, comme personne, révélé les lignes de force sensorielles. Désormais, à l’orée d’une nouvelle décennie, tout autant qu’un approfondissement intimé à la réflexion de l’artiste, quelque chose de plus profond s’élève, se matérialise et se cristallise. Arrimée au sublime et au lyrique, à l’extase et à la spiritualité, il en va d’une relecture de concepts philosophiques transhistoriques dont elle traque, depuis le présent toujours, les incarnations renouvelées. Celles-ci sont contraintes, circonstancielles, en demi-teintes, mais leur possible survivance est à ce prix.

Anne Imhof, “Natures Mortes”, jusqu’au 24 octobre au Palais de Tokyo, Paris 16e.

Retrouvez Anne Imhof dans le Numéro art 8, disponible en kiosque et sur iPad à partir du 18 juin.