Huey Copeland : Comme très souvent dans votre travail, les pièces de votre exposition au Carré d’art de Nîmes sont produites en revisitant ou en citant des visuels et des éléments linguistiques préexistants, y compris les vôtres. Pourriez-vous nous parler de ce processus de création ?

Glenn Ligon : Une grande partie de mon travail est de nature citationnelle. J’ai, par exemple, donné à des enfants des livres d’images à colorier. Ils dataient des années 60 et 70 et étaient centrés sur les cultures africaines et afro-américaines et leurs figures historiques majeures. J’ai utilisé leur inventivité – la manière dont ils colorent ces images – pour refléter la distance entre la créativité de l’enfance et sa liberté face aux icônes représentées dans ces livres et ce qui est habituellement considéré comme acceptable pour faire un portrait. Pour moi, c’est une façon de penser ma propre forme de subjectivité, ce que je sais d’une image représentant Malcolm X, et tout le poids historique dont j’investis cette image par opposition à ce qu’un enfant peut y voir, et la façon dont il va l’exploiter...Pour mes Stranger paintings, je me sers du texte de Baldwin et j’y retourne inlassablement pour constituer un véritable corpus d’œuvres, dont l’une fera d’ailleurs partie de cette exposition. La particularité de cette toile de la série Stranger, c’est qu’elle intègre le texte complet de l’essai Stranger in the Village, écrit par Baldwin en 1953. C’est la première fois que je l’utilise dans son intégralité pour une œuvre : une toile de presque 14 mètres de longueur, donc, qui contient tout le texte de Stranger in the Village. Il m’a fallu vingt ans pour parvenir à ce résultat.

“Pour moi, la peinture a toujours représenté une sorte de pierre angulaire, mais je m’aperçois que j’ai souvent besoin d’utiliser d’autres supports pour appréhender plus efficacement certains sujets en particulier.”

Cela vous éloigne d’une peinture placée à l’échelle du portrait ou du corps ; c’est aussi une rencontre qui vous fait dialoguer avec une tradition picturale américaine radicalement différente cette fois, et qui est tout aussi riche que celle des artistes sur lesquels vous vous êtes appuyé, ou que vous avez convoqués dans votre travail.

Cette approche me vient sans doute du souvenir que j’ai gardé des premiers géants de la peinture américaine – Jackson Pollock et Franz Kline, et l’expressionnisme abstrait dans son ensemble – mais je me souviens aussi avoir été profondément inspiré et ému en découvrant le travail de Jack Whitten ou de Sam Gilliam, et les dimensions de leurs toiles, leur ambition par rapport à ce qu’ils essaient d’aborder dans leurs œuvres par le biais de l’abstraction. Je crois que tout cela a eu sur moi une véritable influence. Lorsque je travaillais sur les Stranger paintings, j’allais sans arrêt au MoMA, à New York, voir et revoir une toile de Jack Whitten qui faisait partie de la collection permanente. Et à chacune de mes visites, je la trouvais différente. C’est alors que je me suis dit que j’avais envie de peindre quelque chose qui vous forcerait à revenir inlassablement, comme je revenais moi-même inlassablement à Stranger in the Village, le texte de Baldwin.

![Glenn Ligon, “Untitled (America)” [2019].](https://numero.twic.pics/2022-05/glenn-ligon-exposition-post-noir-le-carre-art-nimes7.jpg?twic=v1/quality=83/truecolor=true/output=jpeg)

![Glenn Ligon, “Untitled (America)” [2019].](image:https://prod1.numero.com/sites/default/files/2022-05/glenn-ligon-exposition-post-noir-le-carre-art-nimes7.jpg)

Vous êtes surtout connu – et à juste titre reconnu – en tant que peintre, mais votre exposition à Nîmes inclut aussi, de façon assez signifiante, votre travail avec d’autres techniques : néon, dessin mural imprimé semblant redéfinir et élargir le cadre pictural conventionnel autour de la relation figure-fond, composition gestuelle, matériau-image... De quoi cette prolifération de médiums vous permet-elle de vous emparer, de quels éléments qui, autrement, auraient peut-être pu vous échapper si vous vous en étiez tenu à la seule peinture ?

De façon générale, je me positionne avant tout en tant que peintre, mais je me rends compte que ma pratique picturale est en quelque sorte limitée, à moins que cette limite ne soit seulement celle de mon imagination. Toujours est-il que lorsque je travaille avec des néons ou sur une installation filmique, j’envisage ces supports comme des moyens de faire des choses qui ne sont pas adaptées à un projet pictural, ou que je n’ai pas réussi à aborder par la peinture. J’envisage le medium comme un matériau, de la même manière que la peinture ou le langage est un matériau. Les œuvres en néons de la série America, dont plusieurs seront montrées à Nîmes, représentent ma façon de penser au mot lui-même en tant que matériau à utiliser, à peindre en noir, à faire basculer sur un axe horizontal, à retourner contre le mur, à renverser la tête en bas. Ces pièces conservent un lien avec l’univers pictural, avec la manière dont les mots apparaissent dans mes toiles peintes. Les néons m’offrent la possibilité d’entrer dans le domaine de la sculpture. Pour moi, la peinture a toujours représenté une sorte de pierre angulaire, mais je m’aperçois que j’ai souvent besoin d’utiliser d’autres supports pour appréhender plus efficacement certains sujets en particulier.

“Dans les années 60, Malcolm X était considéré par le FBI comme l’un des hommes les plus dangereux des États-Unis. Aujourd’hui, on peut acheter un timbre à son effigie dans n’importe quel bureau de poste.”

Dans votre exposition nîmoise, plusieurs œuvres s’emparent d’icônes américaines, par exemple Malcolm X ; tandis que d’autres, notamment la série des Debris Field, semblent vouloir rompre le champ visuel en tant que tel. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette dialectique de la reconnaissance et de la fragmentation, qui caractérise votre travail, et nous expliquer en quoi elle vous sert en quelque sorte de stratégie critique ?

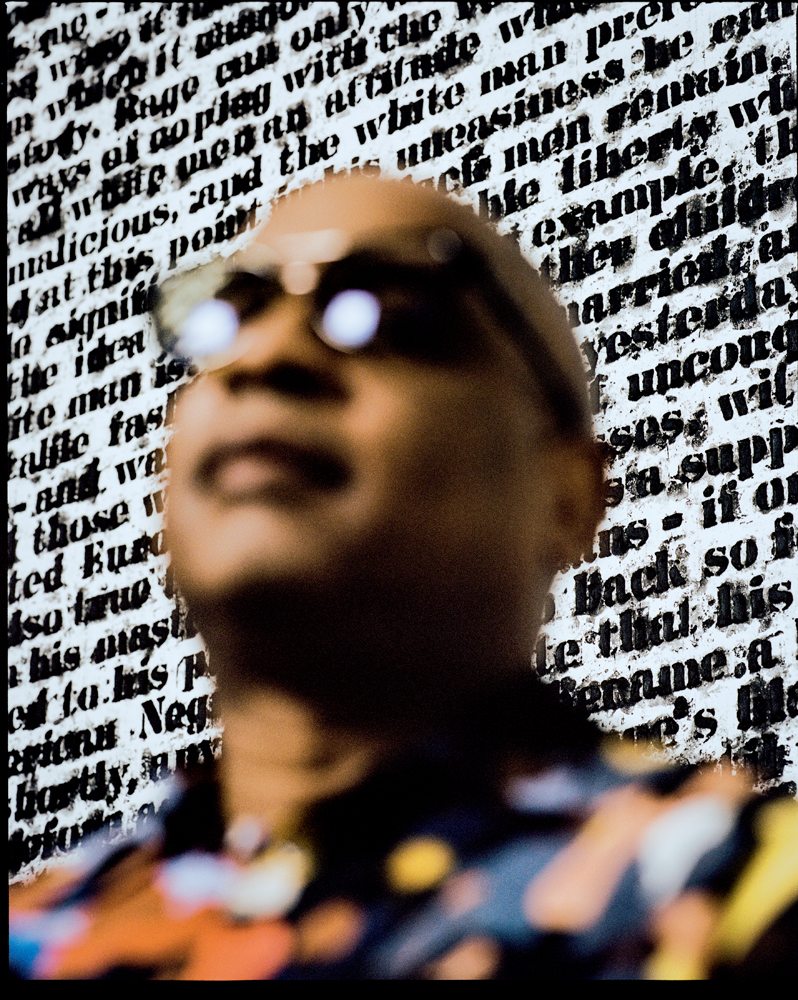

Comme le langage, les icônes sont sans cesse à faire et à refaire. Et cette démarche a toujours constitué une sorte de principe opératoire dans mon travail. C’est, par exemple, choisir les termes “Black America” et m’en servir comme d’un matériau pour le tordre, le déformer, jouer avec, l’obscurcir; ou encore prendre une icône comme Malcolm X pour réfléchir à la façon dont nous traitons l’image des personnages iconiques, comment nous choisissons de revisiter cette image. Qu’est-ce qui définit un moment historique ? Comment une image de Malcolm X était-elle perçue à un moment historique de l’histoire, par rapport au moment que nous vivons actuellement ? Si on poursuit avec l’exemple de Malcolm X, dans les années 60 il était considéré par le FBI comme l’un des hommes les plus dangereux des États-Unis. Aujourd’hui, on peut acheter un timbre à son effigie dans n’importe quel bureau de poste. Cela en dit long sur la façon dont notre vision des icônes se transforme au fil du temps.

Photo : Ronald Amstutz. © Glenn Ligon. Courtesy de l’artiste; Hauser&Wirth, New York; Regen Projects, Los Angeles; Thomas Dane Gallery, Londres et Galerie Chantal Crousel, Paris

Et qu’en est-il de la série des Debris Field ?

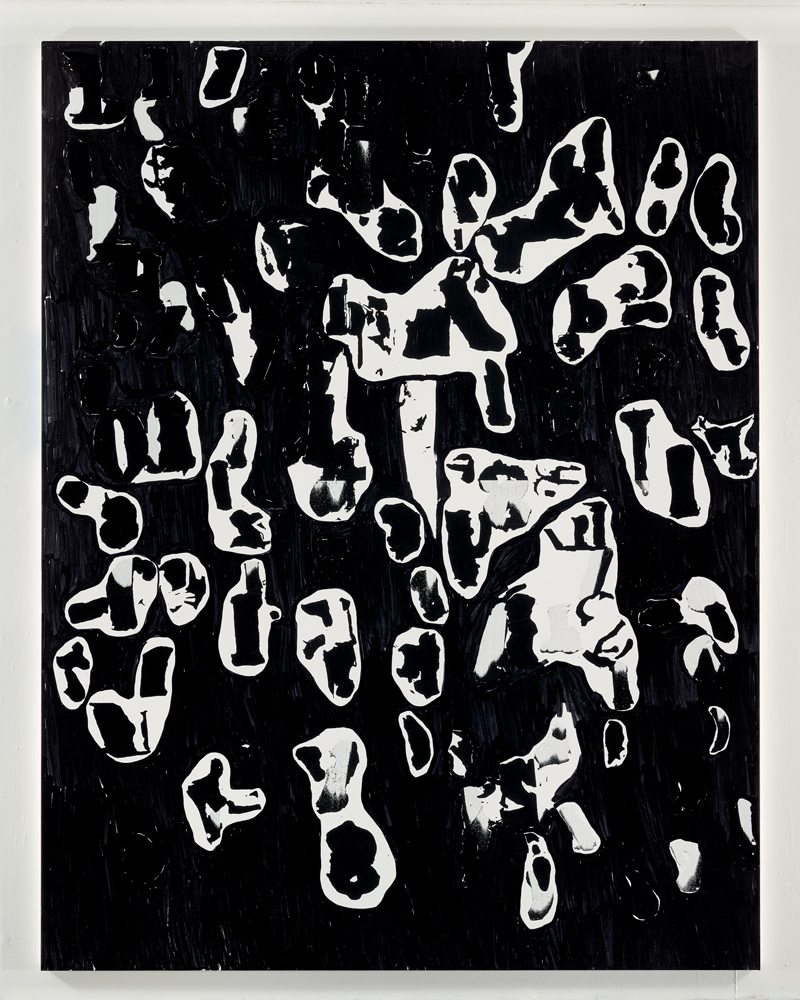

Cette série est le fruit d’une sorte d’expérimentation que je menais avec d’anciens pochoirs à lettre, que j’utilise habituellement pour mes peintures textuelles. En dessinant à travers ces pochoirs, je me suis rendu compte que l’enjeu d’une grande partie de mon travail consistait à entraîner le texte vers l’abstraction. Mais que se passerait-il si je dessinais à travers les lettres elles-mêmes avec de l’encre, pour voir les formes qui en naîtraient ? Quand j’utilise l’encre en tant que matériau, elle ne conserve pas les contours de la lettre ; elle introduit une distorsion. Ce qui m’a fasciné, c’était l’idée d’inventer un langage. Ces toiles relèvent nettement plus de l’improvisation et de l’art de la compositon. Les Debris Field trouvent leur origine dans un matériau source. Il y a cinq ou six ans, j’ai réalisé une série de gravures. J’ai pris conscience qu’elles formaient un bon point de départ. J’en ai sérigraphié une, en l’agrandissant de façon spectaculaire, et voilà comment cette série des “champs de débris” a débuté : une composition plus ancienne que j’ai démesurément agrandie et sérigraphiée sur toile – en partant d’une gravure –, qui, au bout du compte, crée des sortes de vides et d’interstices lorsque l’encre ne traverse pas complètement l’écran de soie.

“Avec les Debris Fields, ce qui m’a fasciné était l’idée d’inventer un langage. Ces toiles relèvent nettement plus de l’improvisation et de l’art de la compositon.”

Le caractère un peu fantomatique de certaines de ces images tient donc au fait que l’encre n’est pas complètement passée à travers l’écran. Les premiers exemplaires de cette série sont en noir et blanc. Ce sont ceux que j’ai exposés en 2018 à Naples, à la Thomas Dane Gallery. Les Debris Field qui seront présentés à Nîmes sont le résultat de ces itérations initiales des œuvres et des versions plus récentes avec un fond rouge. En ce sens, ils se rapprochent plus nettement, si l’on veut, de la peinture abstraite traditionnelle. Ils s’apparentent à ce que je faisais au début, quand j’envisageais de devenir artiste et que je réfléchissais beaucoup à la composition de mes toiles. Dans mes peintures textuelles, je pars au contraire d’une structure préexistante. À certains égards, ces œuvres étaient donc plus difficiles à réaliser, parce que je n’avais pas eu à prendre ce type de décisions picturales depuis assez longtemps. Mais j’ai le sentiment que tout cela est également libérateur.

Photo : Farzad Owrang. © Glenn Ligon. Courtesy de l’artiste; Hauser&Wirth, New York; Regen Projects, Los Angeles; Thomas Dane Gallery, Londres et Galerie Chantal Crousel, Paris

“Que signifie l’identité noire en France ? J’ai envie que mes œuvres s’emparent de ces débats, mais sans pour autant imposer au public telle ou telle interprétation de mon travail.”

Selon vous, comment vos œuvres vont-elles être perçues par le public français à Nîmes?

Consacrer une salle entière à des néons America dans une institution française était assez audacieux. Et voir comment le public français va réagir à ce travail m’intéresse beaucoup. Les gens savent que je suis américain. Ils n’ignorent pas que mes préoccupations sont assez largement des préoccupations “américaines”. Pour revenir à James Baldwin, il existe un documentaire intitulé From Another Place dans lequel on le suit à travers les rues d’Istanbul. À un moment donné, l’écrivain aperçoit au loin des navires de guerre américains, et on l’entend dire : “Ah ! impossible d’échapper au pouvoir américain.” Le voilà, ce pouvoir, là-bas sur la mer. En un sens, j’ai l’impression que, quel que soit l’endroit où l’on se trouve dans le monde, on doit quand même, d’une manière ou d’une autre, tenir compte de l’Amérique, se confronter à elle. Mais ce qui m’intéresse également, c’est de voir comment tout cela va se traduire dans le contexte local. La signification que prendra l’exposition dans cet espace en particulier pourrait être très différente de mes propres intentions, d’où ma curiosité. L’exposition est également traversée par un enjeu de traduction, qui nous a conduits à l’intituler Post-Noir plutôt que Post-Black, parce que, clairement, il y a actuellement en France beaucoup de débats sur la “francité”. Que signifie l’identité noire dans ce pays? J’ai envie que mes œuvres s’emparent de ces débats, mais sans pour autant imposer au public telle ou telle interprétation de mon travail, ni lui dévoiler de quelle manière ce que je fais est en prise directe avec des luttes, avec les luttes culturelles de notre époque.

Photo : Brian Forrest, Regen Projects. © Glenn Ligon. Courtesy de l’artiste ; Hauser & Wirth, New York ; Regen Projects, Los Angeles ; Thomas Dane Gallery, Londres et Galerie Chantal Crousel Paris

Photo : Lewis Ronald. © Glenn Ligon. Courtesy de l’artiste; Hauser&Wirth, New York; Regen Projects, Los Angeles; Thomas Dane Gallery, Londres et Galerie Chantal Crousel Paris