Avant-propos de Thibaut Wychowanok

“Ne me ressors pas cette histoire de Monet”. C’est en ces termes que Joan Mitchell accueillit, à l’orée des années 80, Suzanne Pagé à Vétheuil, le village où elle s’était installée en 1968. Excédée, sans doute, que tous ses visiteurs lui rappellent que le Giverny de Monet n’était qu’à quelques encablures, et que le peintre s’inspirait comme elle de ces bords de Seine. Et pourtant, trente ans après sa mort, l’artiste américaine est célébrée par la Fondation Louis Vuitton (dont Suzanne Pagé est aujourd’hui la directrice artistique) à travers une rétrospective exceptionnelle et un dialogue saisissant avec... Monet. La vérité du rapport de Mitchell à l’Impressionniste est évidemment plus complexe qu’une phrase incisive lâchée derrière les lunettes de soleil dont elle ne se séparait que rarement. Seule, l’Américaine déambulait dans le jardin de l’Impressionniste. Elle appréciait peu, en réalité, le premier Monet. Elle lui préférait le dernier. Celui des grands formats infinis, qui se concentre sur les jardins, l’eau et ses reflets. Celui, au fond, plus gestuel, qui cherche à traduire une sensation jusqu’à l’abstraction – sans jamais abandonner le motif.

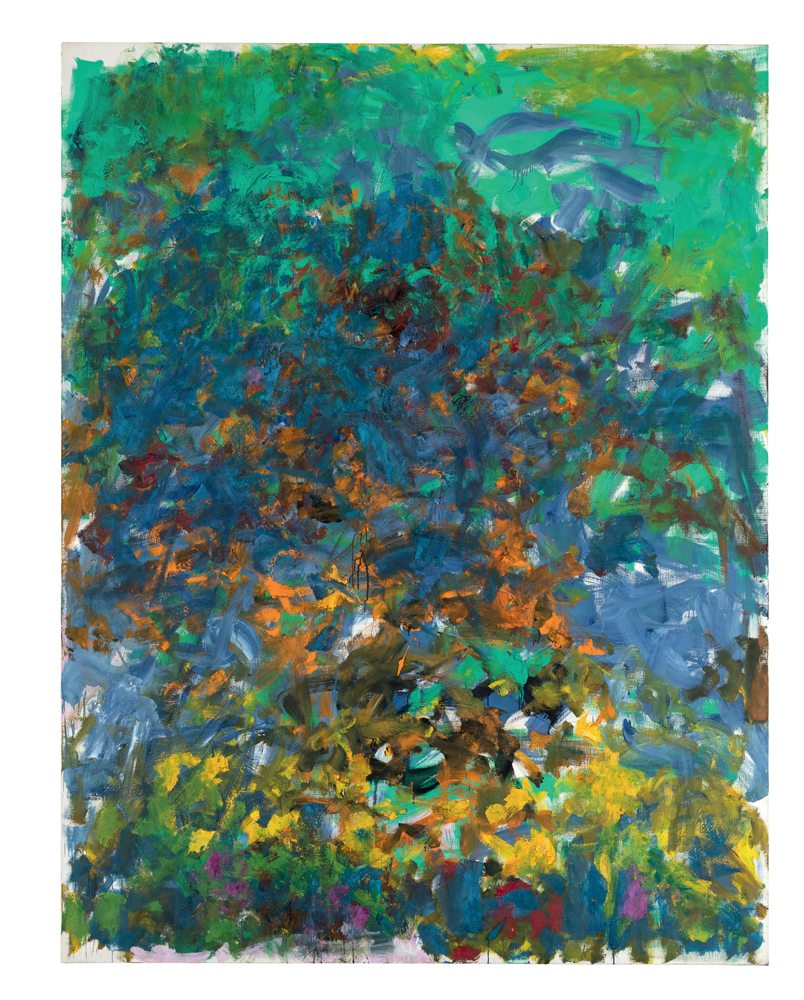

Ce Monet, décrié par la critique qui voit dans ses recherches picturales le résultat désastreux de son problème de cataracte, est redécouvert à la fin des années 40 par quelques artistes, qui en parlent au célèbre critique d’art Clement Greenberg. Puis le directeur du MoMA de l’époque achète les premiers Nymphéas. Monet influencera l’expressionnisme abstrait auquel Joan Mitchell est rattachée. Elle, ne parlait pas de sensation, comme son aîné, mais de feeling. À 17 ans, son père lui demande de choisir entre ses deux passions : la poésie et la peinture. Elle alliera en réalité les deux. Sa peinture, totalement abstraite, certes, forme cependant un chant de nuances et de tonalités, un poème évoquant le lac Michigan de son enfance, le fleuve Hudson de son long séjour à New York, aussi bien que les bords de Seine. Ce jeu de mémoires croisées se nourrit de rémanences dans un carrefour génial de perceptions. Mitchell peignait la nuit. Elle vérifiait les couleurs le jour. Ce qu’elle aimait par-dessus tout ? Voir ce qu’une couleur faisait à une autre.

Joan Mitchell est un génie – notons que le terme ne s’emploie qu’au masculin. Mais elle fut toute sa vie considérée comme seconde. L’Américaine appartenait à la seconde génération de l’expressionnisme abstrait. Elle était aussi à l’arrière- plan de son mari, le peintre Jean-Paul Riopelle. Elle faisait bien évidemment partie de ce “deuxième sexe” à qui l’on reproche beaucoup plus qu’au premier ses excès. On ne reviendra pas sur ceux de Mitchell. On préférera se réjouir que Suzanne Pagé (qui lui avait offert une exposition muséale à l’ARC dès 1982) et une institution comme la Fondation Louis Vuitton lui cèdent la première place, aux côtés – et en égale – de Monet.

Texte d'Erik Verhagen

En avril 1967, Joan Mitchell tombe, par l'intermédiaire de la mère de la compositrice Betsy Jolas, sur une annonce immobilière parue dans Le Monde. Une “magnifique demeure, La Tour, située avenue Claude-Monnet [sic] avec une vue imprenable sur la Seine” est à vendre à Vétheuil, dans le Val-d’Oise. Cela tombe bien : la peintre américaine, qui vit à Paris depuis 1959, et son compagnon Jean-Paul Riopelle sont à la recherche d’une résidence secondaire proche de la capitale. Riche héritière depuis 1966, Mitchell a les moyens d’acquérir les deux corps de bâtiment et son terrain d’un hectare – de les entretenir aussi. Dans un premier temps, elle n’envisage pas de s’y installer et se contente, en 1967 et en 1968, d’y passer des week-ends et une partie de ses vacances tout en accueillant pour des séjours plus ou moins longs des amis, pour certains d’entre eux fauchés.

À son arrivée, La Tour ne dispose pas d’un atelier ad hoc. Aucune œuvre sur toile n’y sera produite avant 1968. L’artiste opte, le temps de s’acclimater, pour des supports en papier, souples, malléables et surtout transportables, l’autorisant – signe révélateur – à peindre entourée de ses chiens et en maillot de bain, à l’air libre, pour ne pas dire sur le motif. Ce “retour à la nature” amorcé quelques années auparavant fait sauter plusieurs tabous, à commencer par celui d’une peinture expressionniste abstraite états-unienne “autoréflexive”, repliée sur elle-même. Autarcique. Originale. Créée ex nihilo.

Et les circonstances de Mitchell sont aggravantes : le village où elle a élu domicile est intimement rattaché à l’impressionnisme, Claude Monet y ayant résidé entre 1878 et 1881. La Tour surplombe, pour ne pas dire domine, la modeste maison de son illustre et alors désargenté aîné. Bien que l’Américaine n’ait jamais cherché à s’inscrire dans une quelconque généalogie impressionniste et qu’elle se soit toujours méfiée des raccourcis simplistes, le symbole est fort. À Vétheuil, Mitchell sera confrontée à un faisceau de perceptions et de sensations analogues à celles du peintre du 19e siècle. Elle aura expérimenté puis retranscrit à sa manière les mêmes variations de lumière réverbérée sur ce bras de la Seine niché entre le plateau crayeux du Vexin (sur sa rive droite) et la plaine alluviale de Moisson (sur sa rive gauche).

“À Vétheuil, Mitchell sera confrontée à un faisceau de perceptions et de sensations analogues à celles du peintre du 19e siècle”.

En s’installant à Vétheuil, Mitchell se libère enfin des dogmes et des interdits des cercles de l’expressionnisme abstrait, il est vrai à l’époque en perte de vitesse, fragilisé par le triomphe du pop art et du minimalisme, sans même parler du conceptualisme. Vivant assez mal le fait d’être associée à une deuxième génération d’action painting phallocentrique, l’artiste trouve dans le Val-d’Oise la distance nécessaire pour se tenir à l’écart des (en)jeux d’affiliation, de classification et de catégorisation. Une manière aussi pour elle de se mettre à l’abri de l’agitation parisienne exacerbée par la “révolution” de mai 1968 qu’elle juge “affreuse”.

Coupée du monde, politique et artistique, pour mieux réinventer le sien. Oublier les préjugés. Les règles. Le sens de l’histoire imposé par les critiques modernistes. Brouiller les pistes. Assumer son ancrage français – aussi conflictuel soit-il. Consolider son lien à cette “espèce d’horreur qu’on appelle la nature”. Voilà ce à quoi s’évertue Mitchell dans le dernier tiers des années 60. Là où d’autres de ses confrères, de Barnett Newman à Clyfford Still, afficheront des positionnements favorables à une tabula rasa visant à s’émanciper du Vieux Continent et d’une inféodation à des facteurs exogènes.

“Si la nature fournit le matériau brut, il revient à l'artiste de la passer au crible de sa mémoire pour a transformer en matière essentielle de son art.” Irving Sandler

Non sans provocation, la prestigieuse galerie new-yorkaise de Martha Jackson, où Mitchell expose pour la première fois en 1968, accentue à cet égard dans son communiqué de presse sa “French connection” : “Joan Mitchell envoie quatorze nouvelles peintures en provenance de France [...] Toute cette série a été peinte sur les bords de la Seine, dans un lieu rendu célèbre par Claude Monet, qui vivait et peignait à proximité.”

En quête d’une liberté non négociable, Mitchell peut se prévaloir d’avoir, dès les années 50, cherché à s’émanciper de l’école de New York à laquelle elle sait cependant appartenir. Il suffit de lire la critique d’Irving Sandler parue dans Artnews en 1957, dans laquelle il souligne qu’elle “déteste les classifications esthétiques” et “trouve particulièrement dégoûtantes les insinuations morales concernant l’opposition de critères comme ‘bon’ et ‘mauvais’”.

Critique dans laquelle apparaît déjà la question, pour ne pas dire le problème, de la nature. Sandler cite l’artiste : “Je transporte mes paysages partout avec moi.” Et Baudelaire : “Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée.” “La nature, précise Sandler, fournit la substance externe de son travail. [...] Mais si la nature fournit le matériau brut, il revient à l’artiste de la passer au crible de sa mémoire pour la transformer en matière essentielle de son art.”

Ce processus de transformation de données mnémoniques va, une fois qu’elle aura trouvé ses repères à Vétheuil, s’opérer en deux temps. En 1967, Mitchell préfère mener à bien ses compositions sur toile dans son atelier parisien, jugeant sans doute qu’un décalage entre la perception des éléments naturels et sa transcription est indispensable. Un moment de décantation, de digestion. Que l’on songe à Vétheuil (1967-1968) ou au spectaculaire quadriptyque La Seine (1967), l’un comme l’autre peints dans son atelier de la rue Frémicourt, dans le 15e arrondissement de Paris.

À partir de 1968, ce moment de décantation ne va pas systématiquement se réduire, Mitchell gérant au cas par cas la temporalité des différents épisodes et intervalles de la gestation de ses tableaux. Mais elle ne s’interdira pas pour autant de faire preuve d’une précipitation dans sa traduction de la chose vue, comme si nombre d’impressions, aussi précaires qu’évanescentes, nécessitaient, afin de ne pas s’atténuer, une réaction immédiate.

On serait tenté d’inclure dans ces tableaux peints dans l’urgence les multiples variations autour des tournesols, qui accompagneront l’artiste jusqu’à la fin de sa vie. Sa palette chromatique s’ouvrant à d’infinies nuances ou modulations, sa gestualité aussi sauvage que maîtrisée, son sens de l’organisation de formes empâtées ou déliées débouchant tantôt sur des signes s’effilochant ou se désintégrant, tantôt sur des configurations compactes, sont parfaitement résumés dans ses Sunflowers. On voit, sur une photographie de 1972, Mitchell poser fièrement à côté de son parterre de tournesols. “Les tournesols sont quelque chose que je ressens très intensément. Ils sont si beaux quand ils sont jeunes et si émouvants quand ils meurent”, déclarera-t-elle en 1986.

Vivant isolée dans La Tour, confrontée à sa maladie et à la mort de proches, l’artiste privilégiera la compagnie de ses fleurs et de ses chiens, tolérant de rares amis, sans jamais se lasser du spectacle éblouissant s’offrant à son regard depuis la terrasse de sa maison. Aujourd’hui encore, le volet central de La Tour reste ouvert. Une manière pour ses héritiers de rendre hommage, à travers cette fenêtre, à l’une des plus importantes peintres de sa génération.

Sa palette chromatique s'ouvre à d'infinies nuances ou modulations. Sa gestualité est aussi sauvage que maîtrisée.

Cette fenêtre n’aura cessé d’incarner la traversée entre un monde extérieur et son univers intérieur. Une photographie de 1991 – elle meurt un an après – prise par Christopher Campbell nous montre Mitchell sur son balcon. Elle esquisse un très léger sourire. Mais l’essence même de ce qui se trame à l’instant présent, la “vue imprenable” et surtout l’amorce de transcription mentale que semble opérer l’artiste nous échappent. Ses tableaux sont là pour ça. Sans pour autant nous fournir toutes les clés de ce mystérieux passage.

"Monet - Mitchell", jusqu’au 27 février 2023 à la Fondation Louis Vuitton, Paris 16e.