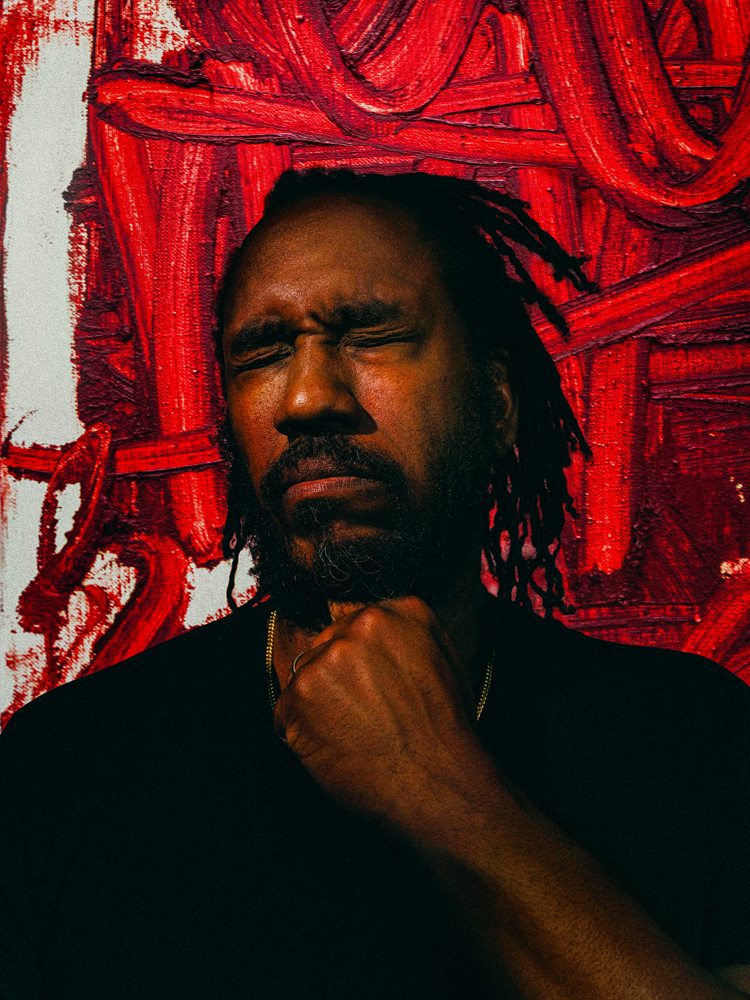

Rashid Johnson a un peu plus de 25 ans lorsqu’il conquiert, au début des années 2000, sa place singulière au sein du milieu de l’art américain. Bien avant le mouvement Black Lives Matter, l’artiste convoque au sein de ses photographies – on le voit posant nu face caméra sur l’une de ses plus célèbres en 2005 –, de ses tableaux et de ses installations des systèmes complexes de récits faisant référence à l’identité et à l’histoire africaines-américaines, à ses révoltes, à son art autant qu’à sa littérature, sa musique ou ses objets du quotidien. Le beurre de karité utilisé pendant son enfance au sein du cercle familial devient ainsi l’un de ses matériaux emblématiques. Pourtant, ses œuvres n’ont rien de démonstratif, ne sont ni outrageusement figuratives ni didactiques, elles s’envisagent au contraire comme des puzzles souvent abstraits, parfois minimalistes, où matériaux, figures et objets (lorsqu’ils sont reconnaissables) travaillent de concert à exprimer des états émotionnels intimes plutôt qu’à simplement vouloir représenter, littéralement, la communauté africaine-américaine. Il y a du vandalisme dans ses tableaux, dans cette manière de créer et de détruire dans un même mouvement, brûlant, cassant, assemblant et désassemblant les matériaux et les formes. La joie, l’excitation, mais aussi la lutte et la violence, les traumatismes et leur guérison y explosent. Rien n’est pur dans ces œuvres-cerveaux entremêlant pensées et émotions.

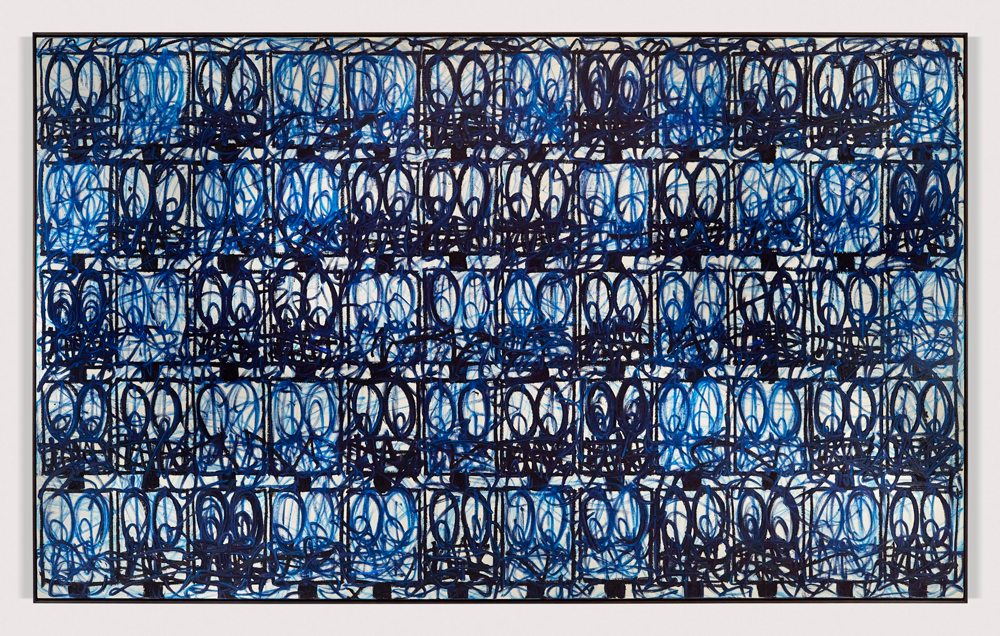

Durant la dernière décennie, Rashid Johnson a développé deux nouvelles séries déjà emblématiques. Ses Anxious Men, visages noirs gribouillés sur la toile, se démultiplient sur de vastes formats – suivant une grille (une matrice qu’affectionne particulièrement l’artiste) prenant différentes couleurs : rouge, bleu... Car il ne s’agit pas seulement de représenter des corps noirs, mais d’évoquer l’anxiété et les interrogations de toute une société, au-delà de la couleur de peau. Ses personnages vous observent, en nombre, en communauté, et deviennent les témoins accusateurs ou interrogateurs de votre propre existence de spectateur. “Le genre et la couleur de peau n’ont jamais été les caractères prédominants de ces personnages”, insiste l’artiste. Sa série des Broken Men perpétue, quant à elle, les développements de l’artiste autour de ses états émotionnels sur de vastes formats réalisés à partir de petits morceaux de céramique. Cassés ou recollés? L’ambiguïté de la matière y fait écho à celle des sentiments.

“L'un des grands débats de ma vie d'artiste a toujours été de savoir comment répondre à mes préoccupations d'hommes noir américain sans être otage de cette expérience”

Rashid Johnson poursuit son engagement au cœur même des institutions culturelles américaines, du Guggenheim, dont il est l’un des membres du board, à l’Institut Performa. En 2021, il a cette fois accepté de prendre part à une initiative française. Reiffers Art Initiatives, nouveau fonds de dotation créé par Paul-Emmanuel Reiffers [également directeur de la publication de Numéro art], travaille depuis sa récente création à promouvoir les jeunes artistes de la scène française, leur rayonnement mondial et, surtout, une plus grande diversité culturelle. Rashid Johnson a immédiatement accepté d’être le premier artiste international à endosser le rôle de mentor pour le fonds. Il travaille depuis plusieurs mois déjà au côté du jeune artiste français Kenny Dunkan, sélectionné par Rashid Johnson lui-même sur proposition d’un comité artistique constitué de personnalités comme Emma Lavigne, Simon Njami, Diana Campbell Betancourt, Marie-Cécile Zinsou... et l’auteur même de ses lignes. À l’issue de ce mentorat, Kenny Dunkan proposera une exposition qui ouvrira ses portes pendant la FIAC, au Studio des Acacias. L’exposition, produite par Reiffers Art Initiatives, voyagera ensuite en Chine et, nous l’espérons tous, très rapidement aux États-Unis. “Générosité” est un mot qui revient très souvent dans la bouche de Rashid Johnson. Il en était question dans son récent projet au MoMA où l’artiste mettait un micro à la disposition de tous, pour que chacun s’exprime et amplifie sa voix. Il en est aussi question dans ce premier mentorat Reiffers Art Initiatives.

Numéro art : Avec votre installation Stage au MoMa cet automne, vous offrez la possibilité à n’importe quel visiteur de prendre le micro face au public et de diffuser sa parole au sein de l’institution. Quels sont les enjeux de ce nouveau projet ?

Rashid Johnson : Ce projet est une étape importante dans mes réflexions sur la manière dont nous pouvons amplifier la parole des gens, peu importe leur couleur, leur genre ou leur sexualité. Comment leur donner l’opportunité de se faire entendre par un large public ? Le point de référence de ce projet était évidemment le hip-hop. Le microphone a toujours été un instrument d’amplification de la voix, surtout dans les premières années, avec le rôle du MC (master of ceremony). Je pense au morceau Microphone Fiend d’Eric B. and Rakim dans lequel Rakim dit qu’il monte sur scène et qu’on ne le laisse pas prendre le micro. Il ajoute : “Cool, ‘Cause I don’t get upset. I kick a hole in the speaker, pull the plug, then I jet.” Il existait alors une véritable obsession pour le micro. Le micro a aussi joué un rôle essentiel dans l’histoire de l’activisme, lors des marches sur Washington, par exemple. Le mégaphone n’amplifie pas seulement la voix, il permet d’organiser les manifestations et de disséminer les messages. Au MoMa, chacun peut prendre la parole. Les enfants peuvent l’utiliser. Leurs parents aussi. Mais cela nécessite un véritable engagement. Parfois, le micro est très bas et vous oblige à vous mettre à genoux, en position d’humilité. Il faut aussi accepter d’être face à un véritable public, de se confronter à lui et à ses réactions. Dans cette pièce, il est aussi question de générosité, de ce que vous êtes prêt à donner. Moi, je m’en efface totalement. Je ne programme aucune intervention. Quand j’étais jeune, un artiste comme Carl Andre a joué un grand rôle pour moi. J’allais au musée de Chicago avec mes amis et nous montions sur son installation en plaques de métal. Andre autorisait le public à marcher dessus. C’était un cadeau qu’il nous offrait, un espace de jeu dans l’institution.

Rashid Johnson, “Untitled Totem” (2021). Bronze. 208,3 x 139,7 x 109,2 cm. Photo : Elon Schoenholz. Courtesy of David Kordansky Gallery, Los Angeles

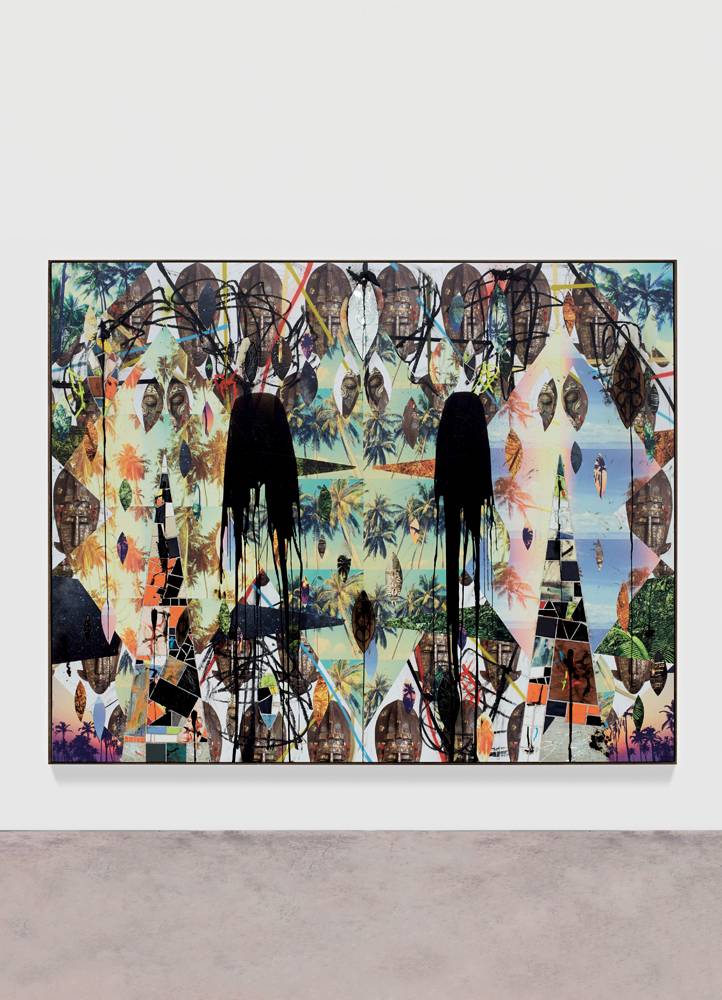

Rashid Johnson, “Untitled Escape Collage“ (2019). Céramique, miroir, parquet, vinyle, vernis, bâton de peinture à l'huile, savon noir et cire. 246,4 x 307,3 x 6,4 cm. Photo : Martin Parsekian. © Rashid Johnson. Courtesy of the artist and Hauser & Wirth

Vous venez aussi de présenter à la Galerie David Kordansky, à Los Angeles, de nouveaux tableaux de la série Anxious Men. Je me souviens d’avoir vu parmi les toutes premières pièces de cette série chez Hauser&Wirth à New York en 2016, au sein du white cube, une multitude de visages noirs qui nous faisaient face.

Pour moi, ces Anxious Men forment un public. Quand vous entrez dans l’espace de la galerie, ils vous observent et vous devenez le performeur. Plusieurs options s’offrent à vous : vous pouvez essayer de leur plaire, de les apaiser, ou de réfléchir à votre position par rapport à eux. Bien qu’il s’agisse de visages noirs, je n’ai jamais pensé spécifiquement ce travail en termes de couleur de peau ou de genre. Cela dit, étant le protagoniste noir de ma propre vie et de ma propre carrière, il me paraît assez normal d’imaginer des œuvres au sein desquelles des personnages noirs apparaissent. Mais ce ne sont pas exclusivement des acteurs noirs. Ces Anxious Men représentent des états émotionnels. J’utilise les textures, les gestes et les marques pour illustrer un état et une manière de penser collective. Leur couleur de peau ou leur genre n’est pas leur caractéristique essentielle. L’un des grands débats de ma vie d’artiste a toujours été de savoir comment répondre à mes préoccupations en tant qu’homme noir américain et de parler des conditions de cette expérience sans être otage de cette expérience. Mon travail n’a aucune velléité d’être didactique. Il est bien trop complexe. Je veux dire qu’il est déjà tellement compliqué pour moi que j’imagine très bien sa complexité pour quelqu’un d’extérieur. [Rires.]

Une œuvre issue de votre série The Broken Men vient d’être dévoilée au sein du Metropolitan Opera, à New York. Quelle est l’origine de cette série? En quoi se démarque-t-elle des Anxious Men ?

Les Anxious Men nous parlent d’une anxiété collective et de la manière dont nous vivons dans cette époque si complexe, aux États-Unis et dans le monde. Ils sont réalisés à partir de savon noir et de cire, ce qui leur donne une certaine stabilité. Les Broken Men l’affirment encore davantage. Ils sont construits à partir de centaines de pièces différentes de céramique, ce qui est une manière de produire un effet permanent de déconstruction de l’être, de brisure. Ils sont en négociation permanente avec les traumatismes et les cicatrices des dernières années. Mais je pense qu’ils pourraient tout aussi bien représenter n’importe quelle époque de l’histoire humaine. On y trouve également une forme d’optimisme, une idée de reconstruction. Ce sont des êtres reconstruits. C’est l’histoire intemporelle de la destruction et de la reconstruction.

“Mes Broken Men sont construits à partir de centaines de pièces de céramique, ce qui est une manière de produire un effet permanent de décontraction de l'être, de brisure.”

J’aimerais que l’on prenne le temps de parler d’une série d’installations qui, pour vous, sont devenues une forme de signature. Elles mêlent une structure en forme de grille à des plantes exotiques, des vidéos, des livres... Ce sont de véritables puzzles pour le spectateur.

En un sens, cet ensemble d’œuvres a toujours fait partie de ma vie. Les livres que vous trouvez sur la structure, les films qui y sont projetés et les matériaux organiques sont des outils et des signifiants qui m’ont toujours accompagné. Ce sont des livres que j’ai pu découvrir pendant mon enfance, grâce à mes parents, ou plus tard pendant mes études. La structure de ces installations forme toujours une grille, c’est-à-dire un véhicule particulièrement démocratique. La grille est dénuée de sens hiérarchique. J’ai aussi toujours pensé ces installations comme des cerveaux, des structures complexes qui permettent à ces signifiants de s’épanouir et de s’étendre, d’entrer en conversation les uns avec les autres. Évidemment, la lecture d’une telle œuvre n’est pas facile. Qu’est-ce que fait le beurre de karité de mon enfance à côté du livre The Crisis of the Negro Intellectual de Harold Cruse ? Ou un palmier à côté d’un livre des Alcooliques Anonymes ? Ce sont des installations qui nécessitent du temps. Le temps d’appréhender toutes les références et l’ensemble des archives personnelles qui les constituent.

Vous êtes le premier artiste à participer au programme de mentorat de Reiffers Art Initiatives. En tant que mentor de Kenny Dunkan, vous avez collaboré et engagé plusieurs conversations avec lui. Quel regard portez-vous sur son travail ?

Il y a quelque chose de viscéral dans l’art de Kenny. Il y est question du corps, d’engagement, de conflit et de confrontation. Ses œuvres créent de réels moments d’ambiguité. On ne sait jamais si ses installations ou ses sculptures sont présentes pour une performance, ou comme objets de torture, ou de plaisirs ou sexuels... Leur sophistication permet cette ambivalence. Si l’œuvre d’un artiste me permet de comprendre comment il se positionne dans le monde, et en tire des décisions esthétiques, alors je suis bouleversé et attiré par son projet. C’est le cas avec Kenny. Nous avons eu l’occasion d’en discuter longuement ces derniers mois.

En tant que mentor, quel est le meilleur conseil que vous puissiez donner à un jeune artiste?

La plupart des gens choisissent de poursuivre une voie ouverte par d’autres. Mais nous devons tous inventer notre propre voyage. Le succès d’un artiste vient toujours de sa capacité à exprimer sa propre vision, pas à imiter les autres. Je ne parle pas seulement d’esthétique, mais plus généralement de voie, de réflexion et de philosophie. Pour cela, il faut d’abord avoir compris comment les voies tracées par d’autres artistes fonctionnent. Il faut lire et regarder ce que font les artistes que vous estimez et apprendre à naviguer entre ces voies pour imaginer la philosophie de création qui corresponde à votre être profond et à la manière dont vous travaillez en studio et envisagez le monde.

Mes œuvres favorites de Kenny Dunkan sont sans aucun doute ses “suaires” réalisés à partir de serviettes de bain blanches. En sortant de la douche, Kenny s’essuie avec elles et y laisse les traces de mélanine de sa peau noire. Une fois exposées, elles deviennent des peintures abstraites et conceptuelles...

Oui, elles m’ont aussi beaucoup marqué. J’ai pu en faire l’acquisition lors de son exposition new-yorkaise. Les gestes les plus simples et les plus poétiques sont souvent les plus négligés par le public, à tort. Ce sont des visions authentiques de la pensée d’un artiste, des moments où il n’essaie pas de nous impressionner mais partage en toute vérité son ressenti et sa pensée. Dans ce travail, Kenny est généreux et authentique. Il nous offre l’ombre de son propre corps, d’une façon un peu sale. Mais qu’est-ce que le corps de l’artiste finalement ?

Rashid Johnson est représenté par les galeries Hauser & Wirth et David Kordansky.

Sous le mentorat de Rashid Johnson via le fonds Reiffers Art Initiatives, Kenny Dunkan inaugurera son exposition personnelle “NO APOLOGIES” le 22 octobre lors de la FIAC 2021 au Studio des Acacias, Paris 17e.