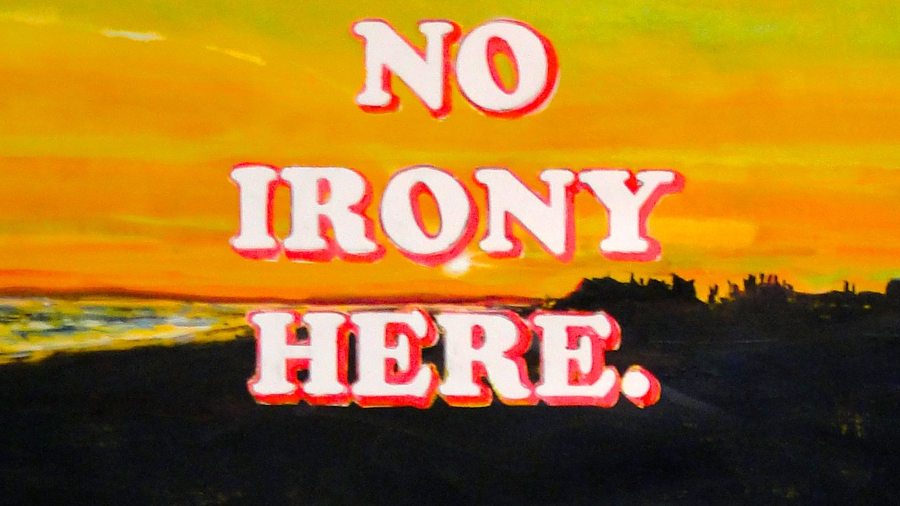

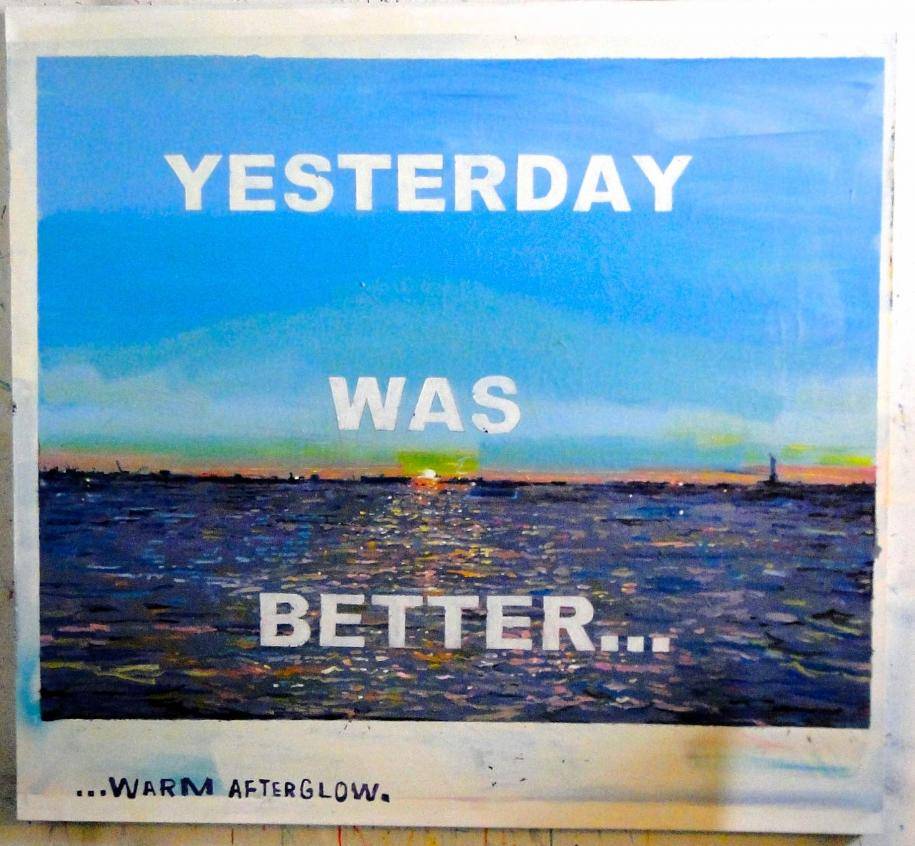

Avec sa collection printemps-été 2020, Hedi Slimane célèbre avec panache l’esprit des années 70. La fascination teintée de nostalgie qu’on lui connaît pour l’Amérique rock glam y donne naissance à de sublimes pantalons taille haute aux jambes larges, chemisiers fluides à col large, vestes courtes aux épaules marquées, bottines imprimées python… et à plusieurs collaborations artistiques empruntant au même esprit. L’Américain David Kramer (qu’on avait découvert à la galerie Laurent Godin à Paris) voit ainsi certaines de ses œuvres, et plus particulièrement ses phrases qui font mouche, reprises sur des vestes en denim, pulls, sacs, T-shirts et blousons américains. Parmi celles-ci, “J’ai de la nostalgie pour des choses que je n’ai pas connues” semble résumer l’état d’esprit de Kramer autant que d’Hedi Slimane. Les peintures de Kramer qui revisitent avec humour, insouciance et distance un American Dream fantasmé (portrait de femmes glamour, paysages de l’Americana, scènes familiales..) sont presque toujours accompagnées de textes, entre ironie et réflexion personnelle. Rencontre.

Numéro : Les textes et les visuels de votre collaboration avec avec Hedi Slimane, à l’image de toute votre œuvre, portent un regard nostalgique, presque désenchanté, sur l’American Dream. Quand avez-vous pris conscience que ce glamour et cette réussite sociale constitutifs du rêve américain n’étaient qu’une illusion ?

David Kramer : J’ai quitté mon lycée pour une université new-yorkaise en 1981. La période était excitante. Le disco battait son plein… Et tout s’est subitement effondré : il n’était plus question que de sida et de peur. Les idées nouvelles sur la sexualité se sont brisées. J’ai pris conscience à ce moment-là que j’étais né à la mauvaise époque. Le glamour dont je rêvais enfant ne serait jamais pour moi.

“J’ai pris conscience que j’étais né à la mauvaise époque. Le glamour dont je rêvais enfant ne serait jamais pour moi”

Quels étaient vos rêves d’enfant ?

J’ai grandi à Brooklyn, mais j’ai ensuite emménagé dans la banlieue, à New Rochelle, dans le Westchester. Culturellement, ce fut un choc. Même si je n’avais que 5 ans, je fus dévasté. J’ai passé à ma jeunesse à imaginer mon retour à New York. Je rêvais de ce que serait ma vie en tant qu’adulte en regardant toutes ces images lifestyle et glamour de magazines comme Look ou Life. Mais quand enfin je suis arrivé en ville, mon rêve n’était plus accessible. New York était une ville dure. Mes parents étaient inquiets, non pas que je veuille devenir artiste, mais que je m’établisse à Brooklyn. Heureusement, j’avais développé un solide sens de l’humour, très ironique, qui me permettait d’y trouver du plaisir, malgré tout. Évidemment, cela a imprégné les émotions et les sentiments qui traversent mon travail.

La collaboration avec Hedi Slimane pour Celine n’est-elle pas une manière d’accéder au glamour dont vous rêviez ?

J’ai passé ma vie à faire des dessins à partir de magazines de mode. Je regardais les vêtements avec envie. Mais je n’ai jamais imaginé pouvoir y prendre part. Quand j’étais au lycée, j’ai reçu un cours du célèbre critique d’art Hal Foster. Je me souviens très bien de ses mots : “Vous savez, tous les bons artistes, ce dont ils ont vraiment besoin, c’est de fuir les modes, d'essayer de briser les normes… L’originalité !… Si vous devenez un bon artiste, alors vous devenez la mode. Parce que tout le monde vous suivra dans votre direction.”

“A New Rochelle, en bas de ma rue, il y avait un Country Club. Les Juifs n’étaient pas les bienvenues. Ni les Noirs. Les Juifs ont toujours eu ce sentiment d’être de l’autre côté, observant le monde à l’écart.”

D’où vous vient ce sens de l’humour, très à distance, omniprésent dans la collaboration et dans vos œuvres ?

Je suis issu d’une famille juive et être juif est une chose très… amusante. À New Rochelle, en bas de ma rue, il y avait un Country Club où l’on pouvait prendre des cours de golf, etc. Les Juifs n’étaient pas les bienvenus. Ni les Noirs. Les Juifs ont toujours eu ce sentiment d’être de l’autre côté, observant le monde à l’écart. Cette distance par rapport aux choses a développé chez beaucoup un sens de l’humour particulier. Avoir ce point de vue est un moteur puissant.

Quand avez-vous commencé à produire des œuvres mêlant dessins et textes ?

J’ai étudié l’art au Pratt Institute de Brooklyn. Il n’était question à l’époque que de process et de méthodes. Il fallait s’imposer un certain nombre de règles pour créer. Alors c’est ce que je faisais avec mes sculptures auxquelles je donnais des titres très élaborés comme “Metamorphosis en cours de transition”, ou “La solitude qui vient en fixant les quatre mêmes murs”. Et puis on m’a proposé de participer à une très bonne exposition dans un musée. Le commissaire adorait mon travail, mais détestait mes titres qui n’avaient rien à voir avec cette idée en vogue de process. On s’est disputés. Mais j’étais jeune et je ne voulais pas rater cette opportunité alors j’ai accepté de changer mes titres. Mais j’ai compris que le texte était essentiel à mes yeux. En parallèle, j’ai commencé à écrire des histoires et mes souvenirs à l’aide d’une vieille machine à écrire. Les mots sont devenus plus importants que jamais. Et à présent que je réalise des peintures, je ne les considère pas terminées tant que je n’ai pas écrit quelque chose dessus, un commentaire ou une opinion. Ou même une critique de mon propre dessin.

“À présent que je réalise des peintures, je ne les considère pas terminées tant que je n’ai pas écrit quelque chose dessus, un commentaire ou une opinion. Ou même une critique de mon propre dessin.”

D’où proviennent les images à l’origine de vos peintures ?

J’ai chez moi beaucoup de Playboy et de Paris Match. Et je continue à dessiner à partir de publicité, entre autres. Mais les textes proviennent plus souvent des réflexions personnelles, d’histoires et phrases issues du fin fond de mon esprit. Des pensées. J’écoute aussi beaucoup la radio et les conversations de mes amis.

L’humour, la finesse et la qualité de vos dessins font parfois penser à ceux du New Yorker, temple des dessinateurs de presse américains.

J’ai essayé de travailler pour le New Yorker mais, après quelques rencontres, le responsable m’a dit : “Nous avons un certain style ici et nous n’allons pas le changer pour vous.” Le plus drôle dans cette histoire est que je me suis retrouvé dans la salle verte, là où tous les dessinateurs sont réunis. Je m’épanchais auprès de l’un d’entre eux, tout en lui montrant mes dessins, quand l’un de ses collègues, plus âgé, m’a interpelé : “Mais qu’est-ce que tu fous ici ? Devenir dessinateur de presse ? Mais ça ne rapporte plus d’argent aujourd’hui ! C’est vous, les artistes, qui en faites dans le milieu de l’art !”

Collaboration disponible sur celine.com

Une exposition de David Kramer est prévue cet été à la galerie Laurent Godin à Paris. Il devrait y présenter des tapis, inspirés des années 70, ainsi qu’une vidéo-tutoriel humoristique autour de ses récentes réalisations.