Zurich, 1924. Naissance de Robert Frank. Son père, Henry (né Hermann), vend des radios et des tournedisques. Sa mère, Regina Zucker, est née dans une famille d’industriels. Robert a un frère aîné, Manfred. En 1946, la famille Frank, d’origine allemande, obtient la nationalité suisse. Son père dessine aussi des meubles. Robert Frank a rarement évoqué son enfance, sauf dans un texte pour un recueil de photographies paternelles : “Il dessinait des meubles affreux, vraiment. Il y en avait partout à la maison, à Zurich Enge, un quartier très bourgeois. L’homme pouvait se mettre en colère assez vite ; le soir, à 18 heures, quand il rentrait de l’affaire, il se mettait à sa correspondance adressée le plus généralement à ses créanciers ; il dictait ses lettres à sa secrétaire et s’énervait à la moindre erreur de virgule ; après ces lettres, il ne voulait plus rien entendre ; on coupait les nouvelles, il fumait un grand cigare, il voulait sortir mais ma mère ne voulait pas le laisser filer.”

Son père a un hobby, bien bourgeois à l’époque : la photographie. Il s’y adonne pendant les vacances à la montagne. Avec son appareil photo stéréoscopique à deux lentilles, il fait des photos des deux garçons ou de leur mère, mais préfère les paysages. “Quand il nous faisait poser, ça m’ennuyait. J’aimais ses photos dans sa machine stéréoscopique. Là, j’ai compris la valeur d’une photo. Cet appareil coûtait cher, mais il ne parlait jamais de ce que coûtaient les choses. Ses photographies exprimaient un côté bon vivant. Je crois qu’il était content de montrer les plaisirs de la vie, et que sa famille les admirait. C’était aussi un excellent raconteur”, se souvient Robert Frank. Devenir photographe? L’idée commence à l’effleurer. Son père lui conseille d’avoir une autre profession, histoire de nourrir sa famille. “J’avais 12 ans lors de la guerre d’Espagne ; j’avais vu les photos des réfugiés arrivant en France par les Pyrénées, cela m’avait beaucoup ému. Là, j’ai compris le pouvoir de la photographie. Toute la beauté de la Suisse, le bonheur, et tout près, la guerre”, raconte-t-il. À cette époque, la Suisse était entourée de pays fascistes, fascisants ou occupés. “J’entendais Hitler à la radio tous les jours, la voix de la terreur. Il était de l’autre côté de la porte. Pour nous, les juifs, c’était plus fort encore parce que c’était la mort certaine”, ajoute-t-il.

C’est un jeune éditeur français, Robert Delpire, qui publie Les Américains en 1958. Les photographies de Robert Frank sont accompagnées de contributions d’auteurs aussi divers que Simone de Beauvoir, John Dos Passos, William Faulkner, François-René de Chateaubriand, Alexis de Tocqueville ou John Steinbeck, choisis par l’écrivain Alain Bosquet.

Il devient apprenti auprès de photographes professionnels – il y en avait beaucoup à Zurich, et la ville accueillait de nombreux magazines. Le jeune Robert y fait l’acquisition du vocabulaire technique, tout d’abord aux côtés du photographe et graphiste Hermann Segesser, puis aux côtés de Michael Wolgensinger, sans oublier Victor Bouverat et les frères Eidenbenz, tout cela entre Zurich, Genève et Bâle. Mais ses influences principales sont deux photographes également suisses. D’une part Gotthard Schuh, l’un des plus prestigieux représentants du photojournalisme suisse. Celui-ci, plus intéressé par les ambiances et la subjectivité de la photographie, loin du formalisme de l’époque et de l’information brute, plaide pour une photographie indépendante et gratuite, qui privilégie la volonté artistique de façonner une image à sa reproduction mécanique. D’autre part, Frank se forme également auprès de Jakob Tuggener, son aîné, dont il a salué la stature artistique – “Il était comme un phare” – et l’art de montrer “la Suisse qui travaille, produit de l’argent suisse, de l’eau suisse, des montagnes suisses, en étant dedans, mais sans aucune sentimentalité”. Oublié, il sera redécouvert en 2000. Ses maquettes de livres non publiés et ses films viennent, enfin, d’être édités.

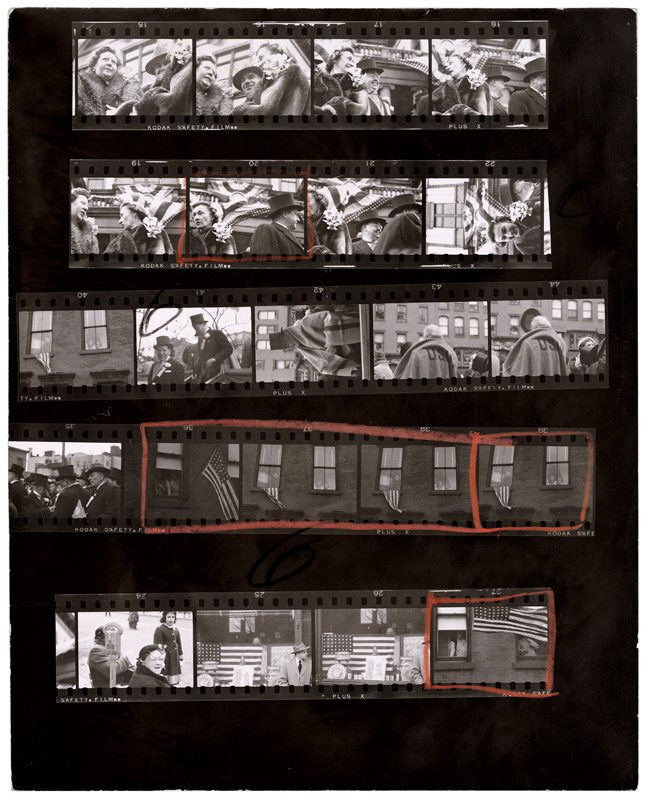

Premières commandes pour Robert Frank, lecture des existentialistes comme Sartre, mais aussi de Camus. Premiers voyages pour découvrir l’Europe de l’après-guerre loin du cocon helvète : Strasbourg, Milan, Paris, Bruxelles, Amsterdam. Pourquoi ne pas aller plus loin? En février 1947, il embarque à Rotterdam sur le navire S.S. James Bennett Moore à destination de New York. Il veut juste visiter la ville, enfin, c’est ce qu’il dit à ses parents. Il y vit toujours! Avant de partir, il réunit quelques photos, quarante, ses préférées, histoire de pouvoir les montrer pour trouver du travail. On y trouve, pêle-mêle, des paysages de montagne parfois sous la neige, deux photos de lacs, des images industrielles, un gros plan de fleur, des portraits de paysans, des animaux dans leur cage, une foule d’enfants, des troncs d’arbres, une fanfare… Les images sont reliées; sur la couverture, un gros plan d’œil.

Après la guerre, New York est le centre du monde artistique. Les artistes européens réfugiés y font bouger les codes de l’art, la concurrence est rude et stimulante. Quelques jours après son arrivée, Frank écrit à ses parents : “Je n’ai jamais fait autant d’expériences en une semaine. J’ai l’impression d’être dans un film.” Il ajoute (ironique ?) : “Il y a une seule chose que l’on ne doit pas faire, c’est critiquer.”

“Cette impression démente en Amérique quand le soleil brûle les rues et que la musique vient d’un juke-box ou d’un enterrement tout proche, voilà ce que Robert Frank a saisi dans de formidables photographies prises alors qu’il voyageait sur la route à travers presque quarante-huit États dans une vieille bagnole pourrie […]” Jack Kerouac

Armé de son portfolio – ses fameuses quarante photographies –, il fait le tour de ses contacts, à l’exemple du graphiste et photographe suisse Herbert Matter, émigré aux États-Unis depuis 1936, et le photographe Paul Himmel, qui l’introduira auprès du célèbre directeur artistique de Harper’s Bazaar, Alexey Brodovitch. Ce dernier remarque tout de suite son talent et le fait débuter comme photographe de mode salarié, avec une série… sur les accessoires. Frank se souvient : “J’ai appris à connaître Brodovitch assez bien, et il connaissait très bien la photographie. Son livre sur le ballet m’a influencé. Et j’ai vu le travail de Bill Brandt, et le livre d’André Kertész, Day of Paris. Le travail de Kertész m’a beaucoup ému. Et puis j’ai vu ses images pour le magazine House & Garden. Au fond de moi, j’ai toujours gardé une pensée pour lui, il m’a appris que si on le devait, on pouvait gagner sa vie comme ça. L’un est un travail commercial, l’autre est un autre genre de travail.” Ses échanges avec Brodovitch le convainquent de la force du livre comme média pour la photographie. Après quelques mois, Frank quitte le magazine, mais signera des collaborations ponctuelles, comme à Harper’s et Junior Bazaar. La mode n’est pas un univers qu’il affectionne, au contraire de son nouvel ami, son aîné de huit ans, le photographe Louis Faurer. Il a même peu de respect pour ses confrères qui travaillent dans ce milieu, qui lui semblent n’être intéressés que par l’argent.

En 1948, il s’envole pour l’Amérique du Sud, son Leica en bandoulière, abandonnant le Rolleiflex. En mars 1949, Robert Frank écrit depuis New York à sa mère, en Suisse, et lui envoie la maquette de Peru , un petit livre composé d’images prises au Pérou. Il a conservé l’autre exemplaire. Les deux se trouvent aujourd’hui dans les collections du Museum of Modern Art de New York et à la National Gallery of Art, à Washington. Même si certaines de ces photographies sont connues, la série complète est restée inédite jusqu’en 2008. Peru est l’un des ouvrages les plus importants de Frank. Les trente-neuf photographies qu’il contient constituent même la genèse de son art.

Il revient en Europe, photographie Paris, Londres et le pays de Galles avant de repartir aux États-Unis en 1950 pour se marier avec l’artiste Mary Lockspeiser, avec qui il a un fils, Pablo, en 1951, et une fille, Andrea, en 1954. Une famille à nourrir. Loin de la mode, il se tourne vers le reportage, à sa façon, rêvant comme tous ses confrères de l’époque de travailler pour Life – il y casera quelques photos, gagnera quelques concours et quelques commandes. Ce qui est loin de le satisfaire. Sey Chassler, le directeur artistique du magazine Collier’s, résume bien la situation (toujours valable aujourd’hui) : “Vous ne pouvez pas être de grands visionnaires comme Léonard de Vinci, Whistler ou Cézanne et espérer faire entrer toute la splendeur de votre âme dans le format des magazines d’aujourd’hui. Personne n’attend cela de vous, personne ne vous le demande, et personne ne le veut.”

Il a le soutien d’Edward Steichen, le tout premier directeur du département photographie du MoMA. La position de Robert Frank lui rappelle la sienne, celle d’un photographe talentueux qui essaie de se faire reconnaître en tant qu’artiste. Autre rencontre déterminante, et non des moindres : Walker Evans. Qui le croise brièvement en 1950, et le fréquentera plus longuement en 1953. Il l’encourage à essayer d’obtenir la bourse de la Fondation Guggenheim, créée en 1938 et destinée à soutenir un projet artistique. Frank connaît la plupart des membres du jury : les photographes Walker Evans et Edward Steichen, l’historien d’art Meyer Schapiro et deux célèbres directeurs artistiques, Alexey Brodovitch et Alexander Liberman (Vogue). Le premier à gagner cette bourse fut Edward Weston, suivi par les non moins célèbres Walker Evans, Dorothea Lange, William Eugene Smith, Roy DeCarava…

Le critique américain Bruce Downes qualifie ce livre “d’images de haine et de désespoir, de désolation et de relation avec la mort.” Il ajoute : “Robert Frank est un menteur, jouissant de manière perverse de la misère qu’il recherche perpétuellement et qu’il crée obstinément.”

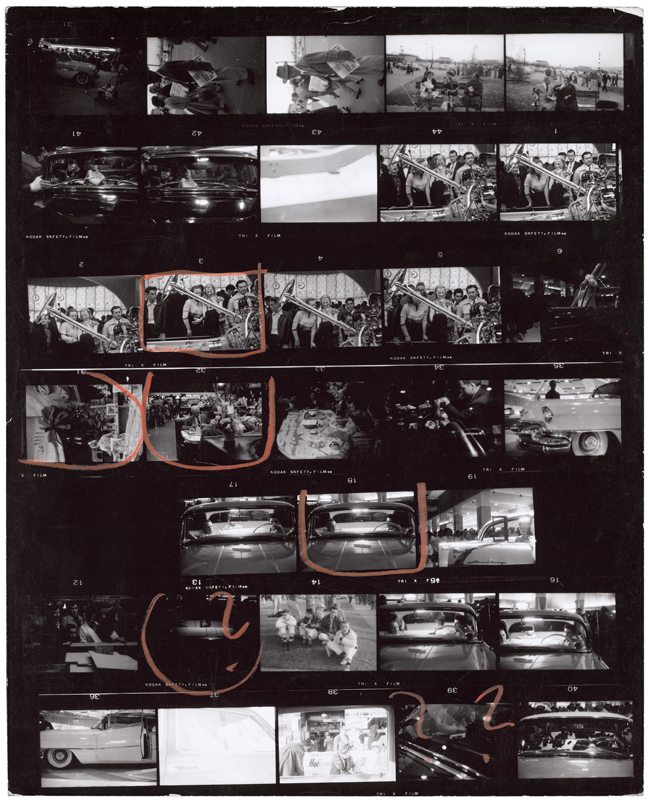

Avec cette bourse d’une valeur de 2500 dollars – ce qui, à l’époque, reste modeste –, Robert Frank effectue quelques courts voyages autour de New York avant d’acheter une Ford 1950 et de partir pour une traversée des États-Unis d’est en ouest pendant neuf mois : “Lorsque j’ai traversé le pays, par exemple, c’était la première fois que je le voyais, et j’étais dans un bon état d’esprit, j’avais les bonnes influences. Je connaissais les photographies de Walker, et je savais ce que je ne voulais pas.” Robert Frank, féru de littérature, peut-être son influence principale, va se battre contre la tradition photographique. De nombreux clichés sont sous-exposés, cadrés à la vavite, parfois, le sujet est flou, certains personnages sont coupés sur les bords de l’image, des superpositions dues à des reflets peuvent brouiller le sujet… Frank prouve que la photo n’est pas une question de technique, d’angle de vue géométrique, mais avant tout une question de sentiment. Lors de ses nombreux périples sur les routes américaines entre juin 1955 et juin 1956, il prend plus de 27000 photos (en 687 rouleaux de film 24 x 36). Il en tire un petit millier pendant l’automne-hiver 1956-1957, pour n’en garder que… 83! Toutes en noir et blanc, bien sûr : “Le noir et blanc offre la vision de l’espoir et du désespoir. C’est ce que je veux pour mes photographies.”

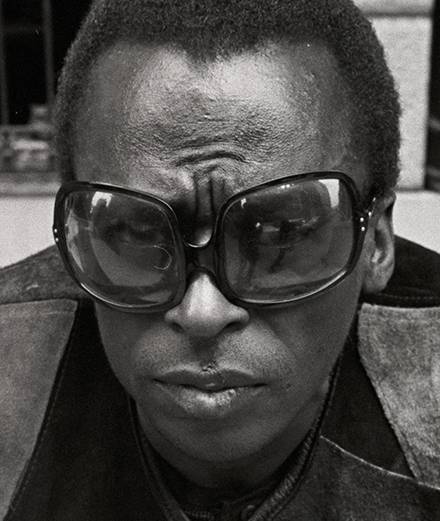

Robert Frank au Jeu de Paume

C’est un jeune éditeur français, Robert Delpire, qui publie Les Américains en 1958. Les photographies de Robert Frank sont accompagnées de contributions d’auteurs aussi divers que Simone de Beauvoir, John Dos Passos, William Faulkner, François-René de Chateaubriand, Alexis de Tocqueville ou John Steinbeck, choisis par l’écrivain Alain Bosquet. En France, on a toujours eu du mal à publier un livre de photographies sans caution littéraire… Frank ne veut pas d’un dessin (ici, celui de Saul Steinberg) en couverture, ni de cette flopée d’auteurs, il préférerait un texte de William Faulkner, mais s’incline devant l’expérience de son ami et éditeur, qui, lui, a déjà publié des livres de photographies. L’année suivante, pour la première édition américaine, la sélection de textes disparaît, une photographie remplace le dessin et une introduction de Jack Kerouac est ajoutée : “Cette impression démente en Amérique quand le soleil brûle les rues et que la musique vient d’un juke-box ou d’un enterrement tout proche, voilà ce que Robert Frank a saisi dans de formidables photographies prises alors qu’il voyageait sur la route à travers presque quarante-huit États dans une vieille bagnole pourrie […]” La première édition américaine se vendra à seulement 600 exemplaires.

Le critique américain Bruce Downes qualifie ce livre “d’images de haine et de désespoir, de désolation et de relation avec la mort.”

Les Américains : un long déroulé d’images, que l’on peut découper en quatre chapitres, chacun introduit par une photographie où figure un drapeau américain. Images d’une Amérique optimiste… ou désespérée. Le livre se termine sur sa femme, Mary, avec ses deux enfants (aujourd’hui disparus) assis dans la Ford garée au bord d’une route. “À travers les États-Unis, j’ai photographié avec cette idée en tête : présenter les Américains tels qu’ils vivent actuellement. Leur quotidien et leurs dimanches, leur réalité et leurs rêves. L’apparence de leurs villes, communes et autoroutes”, écrit Robert Frank.

Le critique américain Bruce Downes qualifie ce livre “d’images de haine et de désespoir, de désolation et de relation avec la mort.” Il ajoute : “Robert Frank est un menteur, jouissant de manière perverse de la misère qu’il recherche perpétuellement et qu’il crée obstinément.” L’Amérique puritaine ne peut supporter qu’un “étranger” critique le rêve américain. Une thèse est même consacrée, en 1986, par l’université d’Arizona, à Tucson, aux critiques du livre. On peut y lire quelques perles : “Chicago a plus de facettes et de personnalité que cette harangue de politicien.” Ou : “New York a plus de magasins de bonbons que d’homosexuels.” Le photographe et critique Tod Papageorge est, lui, enthousiaste : “On parcourt tout un continent, mais où la vie est compressée dans une douleur unique.”

Pour Jack Kerouac, c’est plus simple : “Celui qu’aime pas ces images-là aime pas la poésie, vu ? Celui qu’aime Poisie, rentre chez toi mater la téloche et les gros cow-boys à chapeau tolérés par de doux chevaux. Robert Frank, suisse, discret, gentil, avec ce petit appareil qu’il lève et déclenche d’une main, a sucé l’Amérique un poème triste sitôt transposé sur pellicule, trouvant ainsi sa place parmi les tragiques du monde ; à Robert Frank, j’adresse maintenant ce message : ‘Tu as un œil.’”

Les citations sont extraites des livres En Amérique (2014) et Looking In (2015), éd. Steidl.