Même les objets d'étude les plus immatériels, les plus atemporels, se découvrent une histoire. Ainsi en va-t-il pour le monde digital et l’art qui lui est affilié. En ce début d’année, deux expositions se chargent de le rappeler. En novembre, le MoMA à New York inaugurait Thinking Machines: Art and Design in the Computer Age. Se concentrant sur la période fondatrice des années 1959-1989, la proposition se fondait majoritairement sur des œuvres provenant des collections (John Cage, Richard Hamilton, Alison Knowles ou Stan VanDerBeek) mises en regard avec le design d’ordinateurs de la même époque. Le but est alors bien de casser la boîte noire, d’ouvrir la machine pour mettre à plat les influences sur la perception et les modes de pensée des artistes, des architectes et des designers.

Cet été, c’est au tour du Centre Pompidou, à Paris, de prolonger l’écriture d’une histoire qui, selon Marcella Lista, commissaire d’exposition et spécialiste des nouveaux médias, possède “autant de points d’entrée que d’incarnations locales”. Au versant centré sur le design et les arts visuels au MoMA répond alors, au Centre Pompidou, “l’exploration de la part immatérielle de cet héritage”. Sous l’intitulé Coder le monde – Mutations/Créations, une exposition collective confiée aux soins de Frédéric Migayrou rassemble dixneuf artistes ou duo d’artistes mobilisant dans leurs travaux des formes génératives dérivées de l’informatique. “Dans cette généalogie, on décèle l’influence de la tradition conceptuelle marquée par l’exposition Les Immatériaux, organisée entre ces mêmes murs en 1985 et dont le philosophe Jean-François Lyotard fut l’un des curateurs. Mais on décèle également une forte présence de la musique avant-gardiste, qui accentue l’impression d’un panorama dominé par les formes abstraites”, détaille Marcella Lista.

C'est en convertissant les données numériques en signaux visuels et sonores que Ryoji Ikeda réalise ses installations audiovisuelles monumentales.

![<p>Ryoji Ikeda, Matrix [5ch version], sound installation, 2009. photo by Ryuichi Maruo © Ryoji Ikeda</p>

<p> </p>](https://numero.twic.pics/images/gallery/50/japonais-ryoji-ikeda-portrait-hacker-artiste-invite-honneur-centre-pompidou-nouvelles-technologies-5-numero-magazine.jpg)

Ryoji Ikeda, Matrix [5ch version], sound installation, 2009. photo by Ryuichi Maruo © Ryoji Ikeda

À l’exposition collective s’ajoute une seconde exposition, monographique, consacrée au Japonais Ryoji Ikeda. “L’artiste a conçu deux pièces pensées pour l’espace vitré et ouvert sur l’extérieur qui lui est confié, des installations sonores qui viendront décliner en ondes sinusoïdales les différentes fréquences de la note ‘la’ à travers l’histoire et les cultures”, explique Marcella Lista, qui en assure le commissariat. Si l’un et l’autre volet explorent tous deux le dialogue entre art, science et technologies, c’est qu’ils sont organisés dans le cadre de la plateforme “Mutations/Créations” lancée l’an passé au Centre Pompidou pour tenter de défricher ce territoire de pratiques et de généalogies mouvantes. Ikeda est l’un des rares artistes ayant réussi à imposer, à partir d’une “désubjectivisation” radicale, quelque chose comme un style individuel reconnaissable entre mille – tout autant que le serait la touche d’un peintre.

Né en 1966, il se fera d’abord connaître comme DJ dans les années 90. C’est en intégrant le collectif multimédia japonais Dumb Type, hub créatif rassemblant des vidéastes, des danseurs, des musiciens et des architectes tout juste sortis du Kyoto City Art College, que sa pratique musicale se lie à la visualisation. Pour produire une critique des médias et refléter l’intrusion de la technologie dans le quotidien, Dumb Type (littéralement “individu stupide”, celui produit par la surcharge d’informations) met au point une esthétique futuriste où corps et mots se mêlent dans des teintes bleutées cyberpunk. Ikeda, lui, n’aura de cesse de viser l’abstraction, s’acheminant vers une œuvre algorithmique comme seul un programme informatique peut en produire. Certes, il y a les albums déclinant des fréquences aux confins de la perception humaine, mais inextricablement liés à eux, également une certaine esthétique, succession épileptique de barres noires et blanches. C’est en convertissant des données en signaux visuels et sonores qu’il réalise ses installations audiovisuelles monumentales présentées aussi bien en institution que dans l’espace public. En décembre, il avait ainsi dévoilé une déclinaison de Test Pattern à la Villette et une série d’œuvres plus domestiques (à peine) à la Galerie Almine Rech, témoignant d’un intérêt croissant pour les mathématiques et le concept d’infini.

Ryoji Ikeda est symptomatique de créateurs qui s’inspirent du mode de fonctionnement des ordinateurs pour repenser une forme abstraite autogénérée.

Comment hérite-t-on alors de ces précurseurs en tant que jeune artiste natif de l’ère digitale ? Pour Marcella Lista, Ryoji Ikeda est symptomatique de créateurs qui s’inspirent du mode de fonctionnement des ordinateurs pour repenser une forme abstraite autogénérée. Impossible, alors, de circonscrire une quelconque filiation esthétique à une généalogie qui se dessine principalement comme un modus operandi. “Hacker, c’est instaurer une différence”, écrit Kenneth McKenzie Wark dès les premières lignes du livre Un manifeste hacker, qu’il publie en 2004. S’attachant à penser une classe de hackeurs qui dépasserait l’acception restreinte du terme au lien à un ordinateur, le théoricien en fait une figure conceptuelle porteuse de la capacité d’invention dans un monde saturé. Dédiant lui aussi son premier chapitre à l’abstraction, il avance la thèse que, “en art, en science, en philosophie et dans la culture en général, dans toute production de connaissance reposant sur la collecte de data, sur l’extraction d’information et par elle, sur la production de nouvelles possibilités, il y a des hackeurs qui produisent du neuf avec du vieux”.

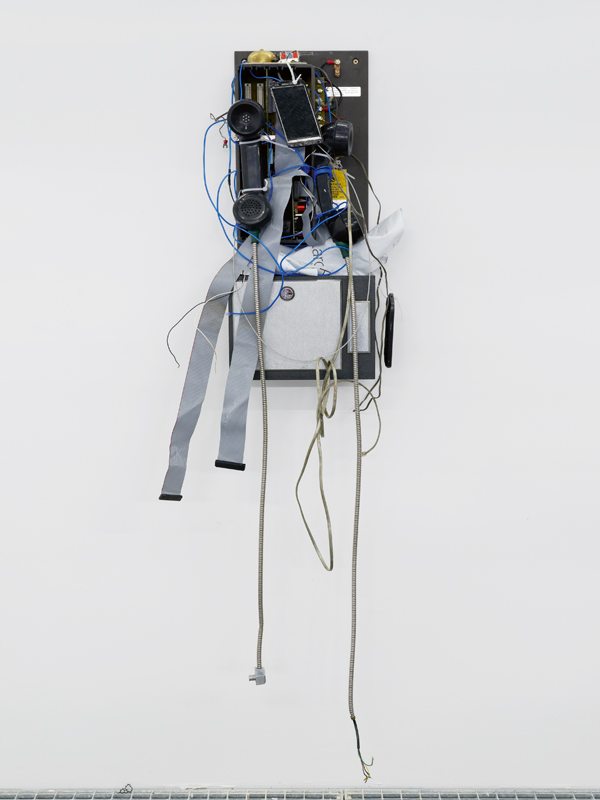

Comme d’autres contre-cultures auparavant, comme le skate ou le rock, le milieu du hacking inspire effectivement les artistes. C’est le cas de Jason Matthew Lee, né en 1989 et représenté par la Galerie Crèvecœur à Paris, qui s’est fait connaître avec une série de téléphones publics bidouillés reprenant la mythologie fondatrice de la culture Internet des phreakers, ancêtres des hackeurs en tant que tels. Ou encore, en remontant d’une génération en arrière, de Cory Arcangel qui, de son côté, ne s’attaque pas tant au dispositif qu’au logiciel lui-même. Ses détournements de jeux vidéo obsolètes comptent ainsi parmi ses œuvres les plus célèbres. S’il enlève tout décor autre que le ciel bleu dans Super Mario Clouds (2002), dans Super Slow Tetris, appelé originellement Tetris Screwed (2004), il fait ralentir la chute des blocs, qui mettent désormais plusieurs minutes à tomber. Reprogrammés à la main, ces jeux restent néanmoins accessibles de chez soi, fonctionnant alors sur le principe d’un logiciel en open source.

La pratique du hacking réhabilite surtout un usage instinctif et déhiérarchisé du bricolage qui mêle objets et sujets, brisant leurs enveloppes, brouillant leurs identités, les mêlant au sein d’une nouvelle formation.

Jason Matthew Lee, Tragic Venus, 2017, exhibition view, CELESTE - Data Center Marilyn, Champs-sur-Marne. Courtesy the artist and Crèvecoeur, Paris. © Aurélien Mole

La pratique du hacking réhabilite surtout, toujours d’après McKenzie Wark, un usage instinctif et déhiérarchisé du bricolage qui “mêle objets et sujets, brisant leurs enveloppes, brouillant leurs identités, les mêlant au sein d’une nouvelle formation”. Qu’il s’agisse de la visualisation de données que l’on trouve chez un Ian Cheng, qui renoue avec le versant algorithmique d’un Ikeda en développant des “simulations vivantes” où un écosystème virtuel évolue de manière autonome, ou d’un Simon Denny qui, pour le pavillon de la Nouvelle-Zélande à la Biennale de Venise en 2015, embauchait tout bonnement (et à son insu) un ancien graphiste de la NSA pour reproduire le graphisme des documents révélés par Edward Snowden. Manière de penser qui dépasse l’esthétique, le hacking, comme une contre-culture au sens large, fédère les artistes, et cela pour une raison simple : la volonté de ne pas abandonner le rêve aux bureaucrates, ni l’invention aux scientifiques, mais rester les défricheurs de mondes, de tous les mondes.

Coder le monde, exposition collective et exposition monographique de Ryoji Ikeda, du 13 juin au 27 août, Centre Pompidou, Paris.