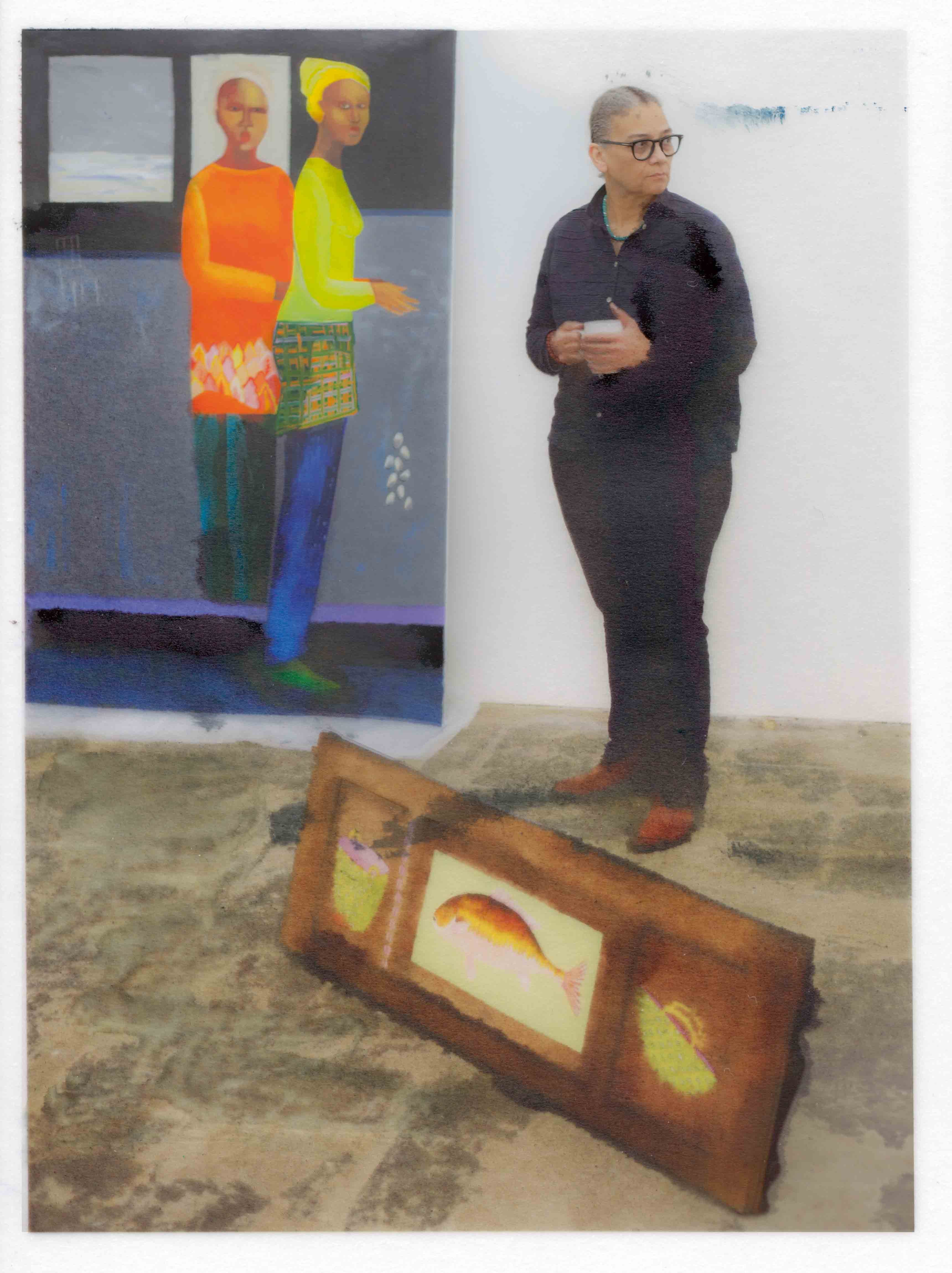

Dans la lumière hivernale striée de pluie de la galerie Tate St Ives (située aux confins occidentaux de l’Angleterre, à l’extrémité de son pied, à l’endroit où celui-ci s’apprête à frapper l’océan Atlantique), je contemplais, il y a peu, la toile de Lubaina Himid intitulée Between the Two My Heart Is Balanced (1991), en me disant une fois de plus que, décidément, la photographie ne rend que très imparfaitement justice à l’œuvre de cette artiste. Dans le cas du travail d’Himid, caractérisé par la netteté de sa composition et par tout un déploiement de couleurs ludiques et appuyées, les photographies écrasent en effet presque toujours les nuances et la douce humanité de ce qu’elle peint.

C’est un aspect qu’il faut garder à l’esprit devant la reproduction de ses œuvres, parce que le procédé aura immanquablement fait disparaître cet air d’apparente facilité qui constitue une part importante de la stratégie de l’artiste. “J’essaie de travailler d’une façon qui permette de voir comment cela a été fait, explique-t-elle. Je n’ai jamais craint de peindre sur des objets (que ce soit un moule à jelly ou les pages du Guardian) en laissant voir ce qu’étaient ces objets, et comprendre qu’il s’agissait bien d’une assiette, ou d’une soupière, pour qu’ils n’en aient pas peur. Et une fois que l’on s’est habitué à l’objet, on peut se dire : qu’est-ce qui se passe d’autre, dans tout ça ?”

“Le public, les spectateurs aiment ce qui est peint, et qu’ils ont envie de construire une relation à la peinture, de dialoguer avec elle, même s’ils ignorent tout des façons de la mélanger ou de l’appliquer.”

Peint en 1991, Between the Two My Heart Is Balanced figure en bonne place à St Ives. Sa composition s’inspire de celle d’une autre œuvre issue de la collection de la Tate : Portsmouth Dockyard, une interprétation sentimentale fin XIXe due à James Tissot, qui revisite la figure de “l’amant négligent”. Mais là où la toile de Tissot figure deux femmes blanches richement vêtues, assises de part et d’autre d’un soldat écossais des Highlands, l’œuvre de Lubaina Himid nous montre deux femmes africaines en boubou, un turban sur les cheveux. Posée entre elles, une haute pile de documents qu’elles déchirent en morceaux avant de les disperser dans le vide immense de l’océan. L’homme a disparu, et avec lui le conflit qu’il engendrait. À sa place, ces deux femmes réduisant en lambeaux les traces écrites d’une histoire officielle, celle de l’establishment, et voguant ensemble vers des terres inexplorées.

C’est une métaphore qui, à la réflexion, en vaut bien une autre pour aborder le travail de Lubaina Himid. Fille d’une dessinatrice de tissus du nord de l’Angleterre et d’un père originaire de Zanzibar, décédé quelques semaines seulement après sa naissance, l’artiste a grandi à Londres. Inspirée par les pratiques du théâtre politique et du théâtre de rue du milieu du XXe siècle, elle a d’abord suivi une formation de décoratrice et de scénographe, avant de s’apercevoir que “le théâtre est en soi un monde assez clos, et qu’il est difficile d’y pénétrer”. Elle découvre en revanche que “le public, les spectateurs aiment ce qui est peint, et qu’ils ont envie de construire une relation à la peinture, de dialoguer avec elle, même s’ils ignorent tout des façons de la mélanger ou de l’appliquer.”

Remporter le Turner Prize lui a redonné du cœur à l’ouvrage et l’envie “d’aller encore plus loin.”

Vers la fin des années 70, Himid tourne donc le dos au théâtre pour consacrer sa créativité et son esprit critique féroce à sa propre production artistique et à l’organisation d’expositions. En tant que commissaire ou artiste, elle est à l’origine d’un certain nombre de manifestations qui ont marqué la vie culturelle londonienne, parmi lesquelles Five Black Women (1983) à l’Africa Centre, Black Women Time Now au Battersea Arts Centre (1984), ou encoreThe Thin Black Line, à l’Institute of Contemporary Arts (1985).

À cette époque-là, Lubaina Himid était déjà sur la voie qu’elle continuerait de tracer. Comme les deux femmes sur le bateau, elle réduisait en morceaux les documents de l’histoire officielle. Mais plutôt que de jeter au vent ces fragments, elle choisissait de s’y pencher attentivement, pour mettre bout à bout les récits cachés d’une histoire noire de la Grande-Bretagne : le langage codé et les clichés véhiculés par le discours d’une époque sur les personnes de couleur, les serviteurs richement vêtus que l’on entrevoit à la lisière des gravures de William Hogarth, ou encore, dans les Caraïbes, les esclaves des plantations de canne à sucre, dont le travail a contribué à bâtir la richesse de l’Angleterre d’autrefois, et ses grandioses infrastructures d’aujourd’hui. Il ne faut pas oublier qu’en Grande-Bretagne, le nom de Tate est associé à deux réalités distinctes : il s’affiche au fronton de quatre musées mais, en tant que moitié de “Tate&Lyle”, il figure aussi sur tous les paquets de sucre trônant sur la table du petit déjeuner britannique. C’est en effet de l’industrie sucrière anglo-saxonne, alimentée pendant deux siècles par la main-d’œuvre de douze millions d’esclaves africains, que sir Henry Tate a tiré les richesses qui lui ont permis de constituer sa collection d’art victorien, et de faire construire, dans le quartier de Millbank, le bâtiment qui abrite aujourd’hui la Tate Britain.

Il a fallu ce retrait en marge de l’establishment du monde de l’art hérité de l’après-guerre – pâle, mâle et portant le costume gris – pour qu’une nouvelle génération de commissaires d’exposition et de galeristes (souvent des femmes) prennent conscience de la portée de son travail.

Dans les années 90, Himid quitte Londres pour Preston, dans le nord-ouest de l’Angleterre où elle poursuit son travail d’artiste, d’éducatrice et d’archiviste. Il a fallu ce retrait en marge de l’establishment du monde de l’art hérité de l’après-guerre – pâle, mâle et portant le costume gris – pour qu’une nouvelle génération de commissaires d’exposition et de galeristes (souvent des femmes) prennent conscience de la portée de son travail. En 2017, après une année consacrée à d’importantes rétrospectives et à de nouvelles commandes, elle s’est vu remettre, à 63 ans, le Turner Prize – ce qui en fait la doyenne des lauréates du plus prestigieux prix d’art contemporain de Grande-Bretagne. Remporter le Turner Prize lui a redonné du cœur à l’ouvrage et l’envie “d’aller encore plus loin.” Elle ajoute : “Cela m’a permis de réaliser des choses que je n’aurais jamais pu prendre le risque de faire, parce que je n’avais pas de lieu où les montrer.” Chez Hollybush Gardens, la jeune galerie londonienne qui soutient son travail depuis 2013, elle a ainsi présenté sous le titre The Tenderness Only We Can See une nouvelle série de peintures réalisées sur toile, mais aussi sur des étuis de banjos en bois, des fragments de piano ou des tiroirs. “Les œuvres parlent différentes langues, à moi et entre elles”, explique-t-elle.Certaines de ces langues sont secrètes, tandis que d’autres lignes de communication s’efforcent de maintenir l’unité de leur narration. À la fin, tout ce qu’il en reste, ce sont des chansons d’antan, et les poèmes des autres.”

Dans la foulée de sa rétrospective au MRAC de Sérignan, qui débute en avril, Lubaina Himid dévoile, dans le cadre de Glasgow International, une commande qui devrait attirer l’attention. Intitulée Breaking in, Breaking out, Breaking up, Breaking down, l’œuvre consiste en un wagon de chemin de fer suspendu dans les airs, entouré de créatures mythologiques liées à l’architecture du Kelvingrove Art Gallery and Museum où elle est présentée. À propos de cette œuvre, l’artiste déclare : “Il est parfois impossible de savoir si un incident marque la fin ou le début de quelque chose.” La merveilleuse réussite de sa deuxième partie de carrière confirme que, parfois, cela peut être les deux à la fois.

Gifts to Kings, jusqu’au 16 septembre, au MRAC de Sérignan.