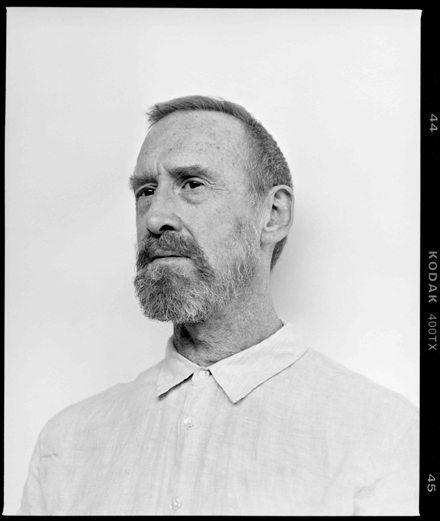

NUMÉRO : Vous exposiez chez Gagosian Paris-Le Bourget. Que représente pour vous le fait de montrer votre travail dans une galerie aussi importante ?

WILLIAM FORSYTHE : Mon travail est souvent perçu comme extérieur au marché. Mais en réalité, cela fait bien longtemps que je vends des places pour des représentations, et donc, ici, seul le contexte change. Qu’il soit présenté sur scène ou dans une galerie, mon travail est toujours de l’art. Certains artistes peuvent parfaitement se dire chorégraphes. Je n’ai donc pas commencé à faire de l’Art avec un grand “A” quand j’ai entamé le projet des Objets chorégraphiques. Mais je n’avais jamais envisagé de les placer dans une perspective commerciale. Vous connaissez, bien entendu, la série Absolutely Fabulous ? Dans un épisode, une galeriste prend le personnage d’Edina de haut, et celle-ci lui rétorque : “Épargne-moi tes grands airs, chérie. Tu bosses dans une boutique, rien de plus.”

Vos Objets chorégraphiques ont-ils donc malgré tout une dimension “commerciale” ?

Les Objets chorégraphiques n’ont jamais véritablement existé hors marché. Jusqu’ici, et dans différents contextes, il a toujours fallu s’acquitter d’un droit d’entrée pour venir les voir. Ils ont fait l’objet d’expositions dans des musées ou lors de festivals, qui tous faisaient payer un droit d’entrée. Mais évidemment, l’option consistant à acquérir ces objets de façon définitive n’était jamais proposée.

Est-ce désormais une option ?

Ça l’est devenu à partir de mon exposition au MMK, le Museum für Moderne Kunst de Francfort. Les organisateurs m’avaient commandé une version différente, automatisée, de mon œuvre Nowhere and Everywhere at the Same Time [présentée jusqu’à fin décembre à la Grande Halle de la Villette]. Nous avons donc réalisé cette version unique de l’œuvre, et ils l’ont achetée, ainsi que deux autres. En plus de vingt ans de carrière, c’était la première fois que je vendais quelque chose.

Comment avez-vous abordé les espaces d’exposition de la galerie Gagosian ?

Gagosian dispose, entre autres, d’un hangar aéronautique ! Je ne pense pas que de nombreuses galeries soient susceptibles de proposer un espace de cette envergure. Il y a donc une excellente synergie entre nous, notamment parce que la question des espaces est essentielle dans mon travail, et que ceux de Gagosian sont vraiment extraordinaires.

“Les objets chorégraphiques aident à prendre conscience de réalités physiques que vous n'aviez jamais perçues.”

Envisagez-vous vos Objets chorégraphiques comme un prolongement de votre travail sur les scènes de théâtre ou d’opéra ?

Pas du tout. Absolument aucune expérience de la danse n’est requise. Il s’agit d’instruments de découverte. Ils vous aident à prendre conscience de réalités physiques auxquelles vous n’aviez probablement jamais prêté attention.

Il me semble tout de même que, du point de vue spatial et kinesthésique, ils exigent une participation active de la part du public.

Tout à fait. Vous ne pouvez pas vous contenter de les regarder. Cela dit, en ce qui concerne les œuvres présentées chez Gagosian Paris-Le Bourget, vous pouvez, de fait, simplement les regarder. Mais la plupart ne sont pas seulement des objets à caractère visuel : il faut en faire l’expérience, à travers un engagement physique avec eux. Les Objets chorégraphiques ne sont pas conçues comme des œuvres visuelles. En fait, les institutions dédiées aux arts visuels – le territoire des musées dans mon cas –, sont arrivées à la conclusion que la chorégraphie est capable de véhiculer des idées artistiques conceptuelles, et qu’à ce titre elle mérite un espace discursif. Ce sont ces institutions qui en sont venues à considérer la chorégraphie comme une marchandise de valeur, et non l’inverse : je ne me suis pas subitement mis à faire des œuvres d’art. Mon but était simplement de mettre en place des stratégies chorégraphiques dans un environnement autre que la scène.

Black Flags est une chorégraphie exécutée par deux robots. Comment cette idée vous est-elle venue ? Considérez-vous les danseurs comme des “mécaniques” ?

En réalité, ces robots sont des machines habituellement utilisées dans un milieu industriel, mais ici, on les éloigne de leur fonction productive en les plaçant dans un contexte poétique. Lorsque la mission qu’ils effectuent dans le cadre de l’exposition s’achève, ils disparaissent et retournent à l’anonymat, à leur rôle de main-d’œuvre industrielle... Je trouve cela assez touchant.

Faut-il y voir une métaphore du travail du danseur ?

En un sens, les robots, avec leur force surhumaine, peuvent donner lieu à un certain type de spectacle. Dans Black Flags, la question qui est posée est plutôt celle de l’échelle : ce que la pièce met en lumière, c’est une augmentation de l’échelle de certaines activités qui, à l’origine, sont humaines. Ainsi les drapeaux que cette œuvre utilise sont une version grand format de ceux que les supporters de football brandissent dans les stades.

C’est une idée fascinante – en particulier à la lumière du mouvement #takeaknee [qui consiste à mettre un genou à terre pendant l’hymne américain], lancé par le footballeur américain Colin Kaepernick pour protester contre le racisme et la discrimination.

L’évocation dans les médias de ce mouvement au sein de la NFL [Ligue nationale de football américain] m’a procuré un plaisir indescriptible. L’onde de choc a été inouïe. En tout cas, le fait d’agiter ces drapeaux est devenu incontournable dans les grandes manifestations sportives – et c’est très difficile à faire. Les robots permettent de transposer cette pratique à un niveau que les fans de sport n’auraient jamais imaginé, même dans leurs rêves les plus fous ! Plus sérieusement, je ne pense pas que les supporters soient réellement notre cible. Cela dit, si certains fans de sport font le rapprochement entre Black Flags et ce qui se passe dans les stades, c’est très bien aussi.

En Europe tout au moins, il est possible de trouver des amateurs de foot qui fréquentent aussi les spectacles de danse.

Dans ce cas, la couleur et le titre de l’œuvre risquent de les entraîner en dehors du cadre strictement sportif. Mais d’autres associations sont évidemment possibles. En réalité, il ne s’agit pas de décréter que le sujet de cette œuvre est ceci ou cela, parce qu’en fait on a plutôt affaire à une abstraction. Je souhaitais créer une installation d’une grande pureté, et plutôt que de travailler avec un corps, j’ai voulu élaborer cette œuvre en partant d’une ligne qui se transforme en plan puis en volume. En opposant une résistance aux drapeaux, c’est l’air qui produit les plans sculpturaux. En définitive, le mouvement des machines construit un duo avec les courants d’air environnants.

Quel est le sens de votre vidéo Alignigung [qui entrelace étroitement deux corps pour former des “puzzles optiques”] ?

Alignigung est la combinaison de deux mots : align, “aligner” en anglais, et Einigung, qui signifie “accord”, “unification” en allemand. Mais le verbe align est aussi homophone de l’allemand allein, qui signifie “seul”. Le résultat de ce tissage entre les deux termes pourrait signifier “s’aligner en accord avec soi-même et l’autre, solitairement”.

La version live que j’avais vue était si directe, si crue : nous étions placés tout contre les interprètes, contre leur peau. Et on ressentait l’extrême pesanteur des corps due à la force de gravité. L’effet est très différent en vidéo.

Dans la vidéo, les associations possibles sont davantage à mettre en relation avec l’histoire de l’art. En réalité, je fais surtout référence au peintre Tiepolo, qui était parvenu à “suspendre” la force de la gravité. Pour une précédente pièce intitulée Hypothetical Stream [1996], j’avais travaillé à partir de dessins de Tiepolo, que j’avais utilisés comme d’hypothétiques arrêts sur image pour une série de mouvements : les danseurs devaient trouver les liens entre ces différents mouvements, savoir comment passer d’un enchevêtrement à l’autre.

“Il y a environ six cents pendules suspendus à vingt chariots mobiles installés au plafond.”

Dans l’œuvre interactive Towards the Diagnostic Gaze, le visiteur doit tenir un plumeau et tenter de le garder parfaitement immobile, ce qui est absolument impossible. Outre l’idée de la propreté, faut-il y voir une allusion à la vie ou à la mort d’un oiseau ?

Cela parlerait plutôt de la vie ou de la mort d’une personne. Les oiseaux peuvent abandonner leurs plumes sans y laisser la vie. La pièce fonctionne comme une loupe, un amplificateur. Nous avons demandé à un tailleur de pierres de graver les mots : “Hold the object absolutely still” [“Maintenir l’objet absolument immobile”] dans l’une des polices de caractères proposées habituellement pour les pierres tombales, et c’est devenu la notice d’instructions de l’œuvre. Si vous prenez le plumeau dans votre main, vous vous rendez compte qu’il tremble beaucoup. Vous reculez d’un pas et vous vous demandez : “C’est normal ou c’est moi ?” Les gens mettent alors en œuvre différentes stratégies pour voir si le tremblement peut être atténué, mais c’est impossible.

Évoquons à présent Nowhere and Everywhere at the Same Time, cette installation qui invite le spectateur à évoluer dans une forêt de pendules aux mouvements imprévisibles. En 2005, vous aviez présenté une version de cette pièce à New York dans le Meatpacking District. À l’époque, était-elle déjà qualifiée d’“objet chorégraphique” ou cette terminologie n’est-elle apparue que plus tard ?

Il me semble qu’elle était déjà qualifiée comme cela à l’époque.

À travers cet espace, tentiez-vous également d’éveiller les sens du public ?

D’un côté, j’espérais que la pièce pourrait fournir une sorte de cadre, de structure interne à l’architecture du lieu, de l’autre, elle fonctionnait comme une partition acoustique.

Qu’entendez-vous par là ?

Dès que les pendules se mettent en mouvement, ils établissent simultanément une relation à la structure du bâtiment et une relation entre eux. J’avais travaillé avec Brock Labrenz, qui est à la fois danseur et astrophysicien, sur les types de données qu’il nous serait possible d’extraire des évènements provoqués par cette installation. L’approche était très systématisée. Brock a littéralement mis en chorégraphie les analyses qu’il avait élaborées à partir des phénomènes physiques liés à cet espace. Il agissait en scientifique. Par la suite, le mouvement des pendules a été automatisé, mais dans la première version, Brock était la seule personne à pouvoir les faire bouger.

Les pendules présentés à Paris cet automne étaient-ils automatisés ?

Il y a environ six cents pendules suspendus à vingt chariots mobiles installés au plafond. La chorégraphie des chariots s’organise grâce à un contrepoint extrêmement complexe. Les spectateurs ne suivent qu’une seule instruction : n’avoir aucun contact avec les pendules. Ils sont donc obligés de se livrer à une danse de l’évitement pour le moins intéressante. L’ensemble est aussi – et avant tout – composé à partir d’un point de vue musical, mais le résultat aboutit à un contrepoint kinesthésique. D’un certain point de vue, le calage et la coordination des chariots ressemble à la production d’un ensemble instrumental.

Avez-vous opté pour un traitement sonore spécifique ?

Les pendules font du bruit, et cela produit un rythme. Dans une précédente version (celle de Francfort), il n’y en avait que 60, tous commandés individuellement, ce qui nous avait permis de composer une partition acoustique. Les pendules émettaient un son, une sorte de “pfffuit”, et à chaque fois qu’une valve se fermait, on entendait ce son. On avait donc composé une véritable partition sonore, dont le résultat servait à orchestrer l’interaction avec les visiteurs.