La déclamation de l’un de ses poèmes lors de l’investiture de Joe Biden, 46e président des États-Unis, l’a érigée en quelques minutes en monument culturel. Amanda Gorman, jeune poétesse afro-américaine de 23 ans, devenait en direct à la télévision le symbole de la possible réconciliation d’une Amérique profondément divisée. D’un monde partout fracturé. Son écho ne pouvait être qu’international. Ses mots furent simples, leur puissance n’en fut que plus éclatante : “Quand vient le jour, nous nous demandons : où pouvons-nous trouver la lumière dans cette ombre sans fin ? […] Et pourtant, l’aube est nôtre avant que nous le sachions. D’une manière ou d’une autre, nous lui donnons vie. D’une manière ou d’une autre, nous avons été les témoins d’une nation qui n’est pas brisée, mais simplement inachevée. Nous, les héritiers d’un pays et d’une époque où une jeune fille noire fluette, descendante d’esclaves et élevée par une mère célibataire, peut rêver de devenir présidente et se retrouver à réciter un poème à un président. Alors oui, nous sommes loin d’être lisses, loin d’être immaculés, mais qui dit que nous nous évertuons à former une union parfaite ? Nous nous efforçons de constituer une union qui ait un but, de façonner un pays qui respecte et protège les hommes de toutes cultures, de toutes couleurs de peau, de tous tempéraments et de toutes conditions. Ainsi, nous ne regardons pas ce qui se trouve entre nous, mais ce qui se trouve devant nous.”

En quelques jours, les trois ouvrages que la poétesse s’apprêtait à publier se sont hissés en tête des ventes. Et les précommandes continuent d’affluer du monde entier. Soudain, comme par enchantement, la poésie n’était plus cet artefact poussiéreux vénéré par quelques boomers déconnectés de leur époque. Le monde contemporain n’était plus réduit par la presse à une série de lieux communs éculés – comme celui d’une jeunesse captive du flux ininterrompu d’images artificielles déversées sur les réseaux sociaux, ou celui d’une société du spectacle dénuée de toute profondeur. Ce 20 janvier 2021, en effet, la jeune Amanda Gorman rompait avec ces clichés et offrait au monde un très grand spectacle. Il fut relayé sur toutes les plateformes sociales. Chaque seconde vibrait au son d’un texte et d’une histoire, la sienne et celle de son pays. La réalité retrouvait enfin ses droits à la complexité et au paradoxe. Dans son texte “Comment la poésie m’a donné une voix” publié en 2014, le jeune fille s’interrogeait déjà : “Pourquoi les adolescents devraient-ils lire, ou même écrire, de la poésie, alors qu’ils pourraient liker des photos sur Instagram ou regarder des vidéos sur YouTube ? En quoi la poésie devrait-elle être pertinente pour la jeunesse ?” La réponse se voulait pragmatique. Amanda Gorman relevait par exemple que 100 % des jeunes filles ayant participé aux programmes de mentorat et d’ateliers d’écriture de l’organisation WriteGirl à Los Angeles ont, non seulement obtenu leur diplôme de l’enseignement secondaire, mais ont accédé à l’université. Ce taux n’est que de 80 % pour l’ensemble de la population : 78 % pour les Latinos et 68 % pour les Noirs. Amanda Gorman fut justement l’une de ces jeunes filles auxquelles WriteGirl a apporté son soutien. En 2016, elle lançait sa propre organisation, One Pen One Page, multipliant à son tour les programmes promouvant l’écriture et le leadership au sein de la jeunesse.

Avec Amanda Gorman, la poésie représente à nouveau ce qu’elle a, en réalité, toujours été depuis Homère : un art populaire transmis par la parole, un bien commun, le premier peut-être, celui d’une langue partagée et réinventée chaque jour par tout un peuple. Interviewée par Michelle Obama dans le Time, la jeune fille explique : “La poésie et la langue ont souvent formé le cœur battant des mouvements appelant au changement. Si vous observez les manifestations Black Lives Matter, vous découvrez des bannières comme : ‘Ils nous ont enterrés sans savoir que nous étions des graines qui allaient essaimer’. […] Le discours ‘I have a dream…’ de Martin Luther King est un grand texte rhétorique autant qu’un immense texte poétique. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l’art comme langage du peuple. […] Nous avons absolument besoin de briser la pathologie qui ferait de la poésie l’apanage d’une certaine élite. […] La poésie est l’outil que nous utilisons pour questionner l’histoire que nous vivons et le futur pour lequel nous nous battons. Ce n’est pas une coïncidence si un poème est inscrit à la base de la statue de la Liberté. Notre instinct nous pousse à nous tourner vers la poésie pour communiquer un état d’esprit qui est plus large que nous-même.” Sans doute la jeune Afro-Américaine, bien installée sur cette estrade présidentielle, n’est-elle que l’arbre qui cache la forêt d’un racisme toujours systémique, d’une désaffection pour la littérature et d’un accès de plus en plus inégalitaire au langage, à l’éducation et donc à la pensée. Mais les héroïnes et les héros ont toujours été des arbres solitaires et singuliers. Ils ne peuvent jamais représenter la forêt. Ils indiquent, humblement et solitairement, d’autres voies pour s’élever. Une partie des États-Unis et du monde avait sans doute besoin de cet arbre nommé Amanda Gorman.

Ses racines puisent dans une histoire personnelle et familiale qui donnera bientôt, à n’en pas douter, un film et une série Netflix. Fille d’une mère célibataire enseignante dans une école de Watts à Los Angeles (célèbre quartier des émeutes de 1965), Amanda Gorman doit faire face, dans sa jeunesse, à des problèmes auditifs et des troubles de la parole qui l’empêchent de prononcer correctement les “r”… et donc son propre nom de famille. Elle s’en explique là aussi à Michelle Obama : “J’ai longtemps perçu cela comme une faiblesse, alors que je le considère aujourd’hui comme une force : cela a fait de moi l’auteure que je suis aujourd’hui. Tout d’abord parce qu’il me fallait trouver une forme au sein de laquelle je pouvais communiquer avec les autres sans utiliser ma bouche. Et ensuite parce qu’une fois que j’ai eu le courage de déclamer mes textes sur scène, cela m’a apporté une compréhension de la complexité des sons, des accents toniques et de la prononciation des mots.”

L’enfant prodige remporte son premier prix de poésie à 16 ans et obtient le titre de “meilleur jeune poète” du pays (National Youth Poet Laureate) à 19 ans alors qu’elle étudie la sociologie à Harvard. En 2017, déjà, c’est elle qui ouvre la saison littéraire de la Bibliothèque du Congrès. Son nom aurait été soufflé aux organisateurs de la cérémonie d’investiture par Jill Biden, l’épouse du président, qui avait assisté à l’une de ses lectures. La jeune fille se passionne depuis toujours pour les poètes noirs : Yusef Komunyakaa, Sonia Sanchez, Tracy K. Smith, Phillis Wheatley… Pour l’écriture du fameux poème, The Hill We Climb, elle relira tout autant Frederick Douglass, Winston Churchill qu’Abraham Lincoln. Sans compter ses écoutes amoureuses de musiciens, qu’elle considère comme de grands conteurs : Hans Zimmer, Dario Marianelli ou Michael Giacchino.

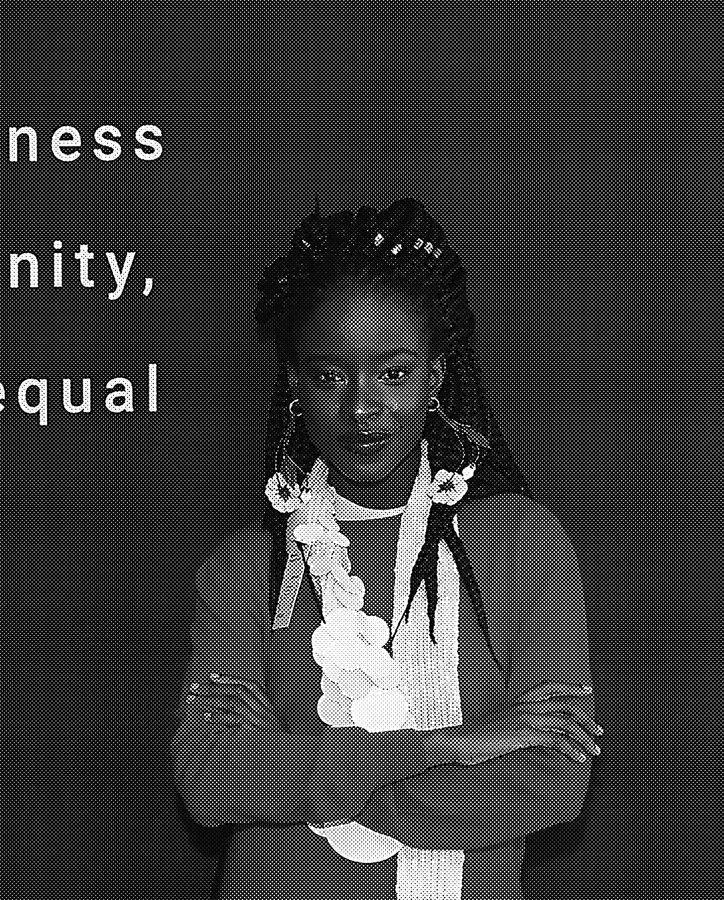

Amanda Gorman n’a pas peur de sortir l’image de la poétesse de sa tour d’ivoire intellectuelle. Lors de l’investiture, la jeune fille était habillée par la maison Prada. Elle vient d’ailleurs d’intégrer la prestigieuse agence de mannequins et de célébrités IMG Models. Héroïne de son époque, elle n’échappe pas aux polémiques de son temps. La traduction de ses textes à venir a donné lieu à plusieurs scandales montés en épingle sur les réseaux sociaux. Le 26 février dernier, Marieke Lucas Rijneveld annonce qu’elle renonce à la traduction néerlandaise après avoir essuyé une pluie de critiques. Une femme blanche ne pouvait décemment pas traduire le texte d’une auteure noire, ni en comprendre l’expérience de vie. Quelques jours plus tard, c’est au tour du traducteur catalan Victor Obiols de jeter l’éponge. La France s’est – pour le moment – vu épargner en choisissant l’auteure et musicienne belgo-congolaise Lous and the Yakuza. L’écrivain congolais Alain Mabanckou répond ainsi, via une vidéo sur Twitter, à l’invraisemblable question de savoir si la poétesse ne devait être traduite que par des Noirs : “C’est une forme de racisme, explique-t-il. Parce que si vous connaissez l’histoire littéraire, vous vous rappelez que certaines des grandes œuvres de la littérature africaine ont été traduites par des Blancs. Raymond Queneau a traduit L’Ivrogne dans la brousse d’Amos Tutuola, André Breton a écrit la préface du Cahier d’un retour au pays natal [d’Aimé Césaire]… La littérature grandit parce qu’elle traverse les frontières. La littérature ne devrait pas être tributaire d’une certaine couleur. Et cette polémique, au lieu de grandir l’œuvre de celle qui pourrait devenir l’une des grandes poétesses de notre époque, est plutôt en train de chercher à l’enfermer dans cet instinct grégaire qui est incompatible avec la force de la littérature.”