Autour d’un corps en devenir, Aïda Bruyère vient agréger des particules volatiles. Ce sont des fragments d’images et de mots : SHAKE YOUR BAM BAM (COOL IT, 2019) ou fesses en gros plan (Mi Seh Bum Bum, 2019). Des faisceaux lumineux et des rythmes chaloupés : boîtes de nuit de Bamako (Never Again, 2021) ou battles de twerk (Musoya, 2020). Des prothèses acérées et des secondes peaux éphémères : tutoriels de manucure (Nails, 2017-2019) et maquillage saccagé (Make Up Destroyerz, 2021). Le corps est absent, car sa parure l’entoure. Elle le protège tout autant qu’elle le déréalise, le projette dans une réinvention construite au fil d’un rituel minutieux.

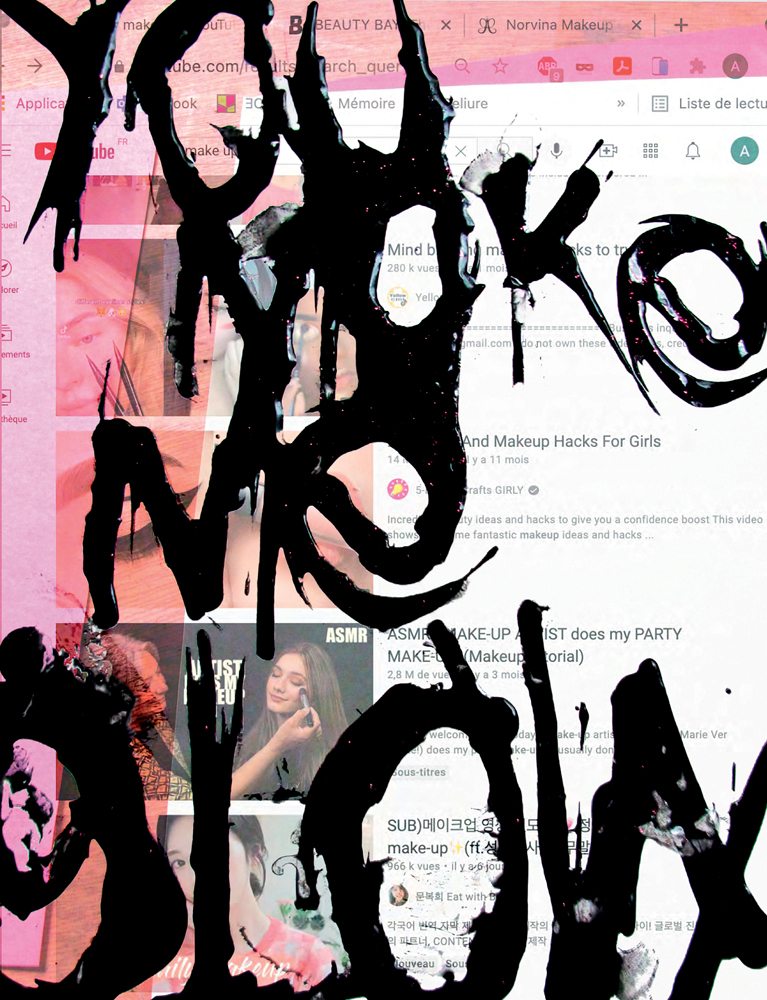

Il s’agit d’un rituel, au sens où quelque chose reste à conquérir : une scène d’apparition, un personnage temporaire, une identité collective. Alors chacun se prépare, s’entraîne, peaufine ses moves, affine ses griffes et cisèle son make-up. Lorsqu’elle évoque sa pratique, Aïda Bruyère convoque souvent le champ lexical de la guerre. La danse, le vêtement, le maquillage, réintégrés au sein de films, d’installations, de performances ou d’éditions, composent autant de volets qui font surgir les éléments d’une “artillerie guerrière féminine”. Déclinant l’attitude, le vêtement et le maquillage au fil d’une pratique foisonnante de films, d’installations, de performances et d’édition, ceux-ci empruntent à la pop culture ses réseaux de diffusion, ses modes de storytelling et ses stratégies de capture de l’attention.

Lors de sa participation au 64e Salon de Montrouge en 2019, qui l’a récompensée du Grand Prix, la jeune artiste née en 1995, alors encore étudiante aux Beaux-Arts de Paris, présentait l’installation totale United States of Gyalz. Sur les murs, les impressions sérigraphiées de fessiers fragmentés et de torses contorsionnés, scandées de litanies d’onomatopées chaloupées et du logo à la typo bubble gum du titre, déclinaient l’environnement en déplaçant l’univers du dancehall féminin de manière à venir faire trembler les murs de l’architecture disciplinaire du stand qui lui était dévolu. L’installation était complétée par des vêtements de danse disposés ici et là, et par une vidéo captant la rencontre SpecialGyal Universe qui s’était déroulée un an auparavant autour de la figure centrale de la danseuse-amazone Aya Level.

À 28 ans, Aïda Bruyère participe d’un “pop cosmopolitanisme”, ainsi qu’Henry Jenkins qualifie le contemporain dans son livre Fans, Bloggers, and Gamers (2006) consacré à l’exploration de la culture participative. En cela, l’artiste emboîte spontanément le pas au théo-ricien qui, le premier, donnera ses lettres de noblesse aux pratiques d’invention du quotidien auxquelles se livrent les consommateurs de produits culturels lorsqu’ils s’emparent d’un contenu préfabriqué pour se l’approprier autrement que par ses usages standardisés : les fanfictions, les tutoriels, les mix-tapes, le DIY constituent autant de manières de faire saillir des récits alternatifs au sein de la boîte noire des industries culturelles.

Chez l’artiste cependant, la réappropriation se fait sous le prisme d’une histoire personnelle bien précise qui spécifie son ancrage théorique comme celui d’un afro-féminisme et, plus généralement, d’un féminisme intersectionnel. Née de parents franco-belges à Dakar, au Sénégal, et ayant grandi à Bamako, au Mali, Aïda Bruyère porte une conscience intime et personnelle des dangers de l’hégémonie culturelle véhiculée par le soft power globalisé. Alors, Aïda Bruyère opte pour le réel et les remix locaux, la sueur et les matières dégoulinantes, l’observation et la collaboration plurielle, les témoignages et l’archivage subjectif.

Parce qu’elle se sait entre deux, qu’elle a intimement conscience d’avoir grandi blanche dans un pays postcolonial, qu’elle maintient tout autant son attachement à des lieux et des scènes qui la constituent plutôt qu’elle viendrait se les réapproprier, elle adopte un prisme au plus près du sensible. Lors de son diplôme aux Beaux-Arts en 2020, l’artiste recréait un autre environnement total, plongé dans la nuit colorée d’une boîte de nuit, parsemé d’oripeaux laissés à terre et de maquillage saccagé. Une scène déceptive, en attente de la performance Musoya coécrite avec la danseuse de booty shake Patricia Badin, qui venait, de dos, prendre de court les attentes de captures du regard d’un non-initié à un univers adressé avant tout aux pairs et aux alliés plutôt qu’à la consommation vorace et frontale de la société du spectacle.

Pour cette raison, les guerrières en majesté d’Aïda Bruyère ne sont jamais des créatures abstraites. Elles se dissocient des apories d’un cosmopolitisme prétendument neutre tel qu’on le retrouve tout autant dans la monoculture d’Internet : les fantasmes cybernétiques d’un post-humain effaçant les genres aussi bien que les races ne font en réalité que déplacer ailleurs les inégalités du monde réel, les “cyber- types” restant déterminés et définis par les stéréotypes ethniques de notre société actuelle – la chercheuse Lisa Nakamura en fera notamment la démonstration dans son livre Cybertypes (2002), premier volet d’une recherche au long cours.

Avec son exposition Never Again qui investira le Palais de Tokyo à l’automne et au printemps, il sera également question d’une scène, plus précisément une boîte de nuit en attente, inspirée des boîtes de nuit de Bamako qui marquèrent l’adolescence de l’artiste, et plus précisément du Ibiza Club. Là, un espace safe et inclusif prend corps au fil d’indices, dont cette fresque vert néon ou vert hacker d’un club qui n’existe plus, fermé durant la crise économique de 2020 au Mali doublée de la crise sanitaire : Le Gurlz Blunt. Au son d’une pièce sonore agrégeant fragments de musique et récits personnels de l’artiste, qui se livre sur sa position au sein du monde de l’art et de l’écosystème des industries culturelles, quelque chose éclôt : une reprise en main hétérotopique accordant le local au global, l’intime au flux médiatique, du destin de ces guerrières venues pour danser, briller et durer.

Aïda Bruyère,“ Never Again“, du 26 novembre 2021 au 20 février 2022 au Palais de Tokyo, Paris 16e.