Numéro art : Comment décririez-vous l’exposition qui a ouvert ses portes à Venise le 19 avril ?

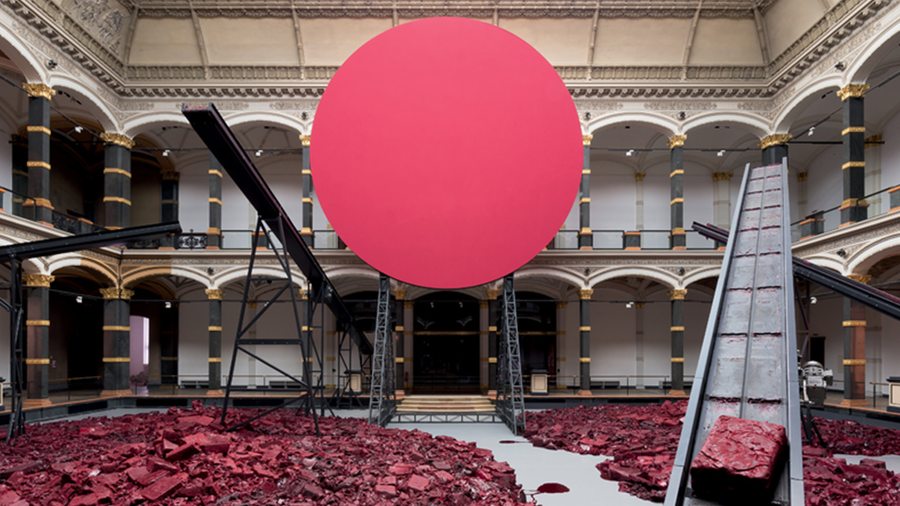

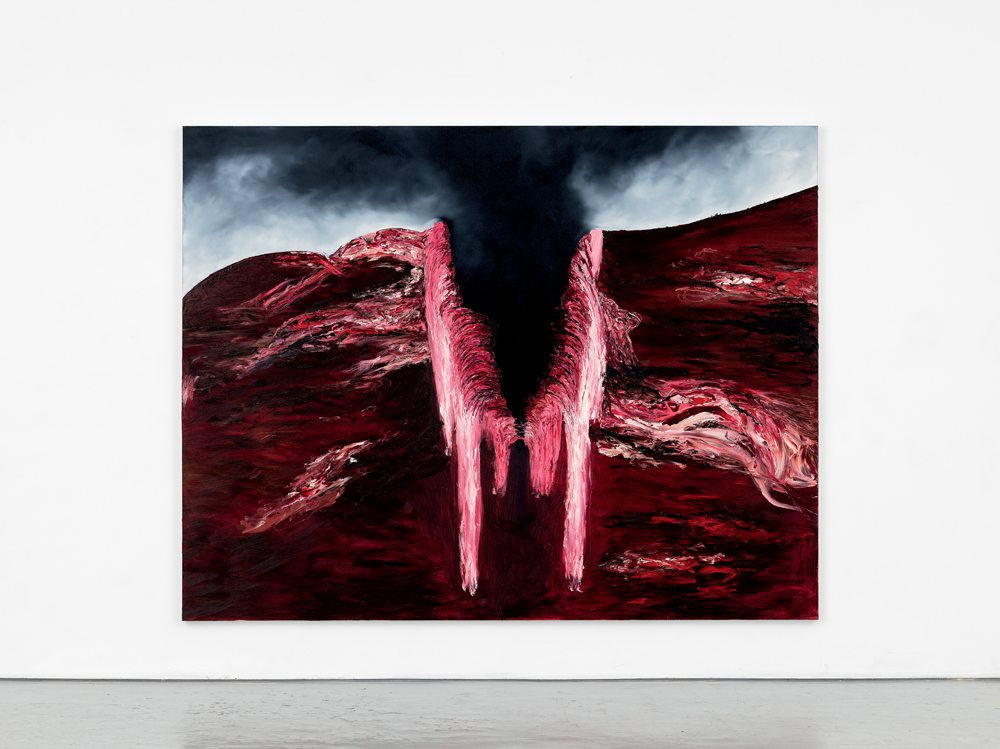

Anish Kapoor : Elle se compose de deux parties : la première se trouve à la Gallerie dell’Accademia, un musée connu pour ses chefs- d’œuvre de la peinture vénitienne, et l’autre au Palazzo Manfrin, que je viens d’acquérir. Le premier espace à l’Accademia réunit cinq ou six peintures avec, au centre de la pièce, une sculpture énorme, viscérale, sanglante, extrêmement physique. Cet espace – très rouge – forme un lieu rituel et sacrificiel, et porte un regard vers l’intériorité. La salle suivante montre certaines de mes pièces des an- nées 90, des œuvres très sombres, comme des espaces intérieurs, ainsi que Shooting Into the Corner [un canon créé par l’artiste, qui projette des masses de cire rouge sur les murs]. Un gigantesque chaos, j’y tiens beaucoup. La troisième salle présente mes nouvelles œuvres noires [Anish Kapoor a développé un noir si noir que l’objet semble perdre sa forme, disparaître et laisser place au vide]. Elles jouent sur l’idée de ce qui est présent et de ce qui n’est pas présent, de ce qui fait forme et de ce qui ne fait pas forme, de ce qui est objet et de ce qui n’est qu’illusion d’objet. C’est ce que, depuis plusieurs années, j’ai appelé des “non-objets”. Ainsi, l’ensemble de l’exposition s’intéresse à l’idée de la présence physique de ce qui est à l’intérieur, et d’objets entre deux états, entre le ciel et la terre par exemple.

Quel rôle joue le contexte de Venise dans l’exposition? Les œuvres y prennent-elles un nouveau sens?

Tout à fait. J’ai une longue histoire avec Venise. J’en distinguerai deux éléments. Le premier est lié à l’histoire de l’art. Venise est la ville de la couleur. Je pense à son ciel, à son rôle de pont entre l’Est et l’Ouest, et avec le monde islamique... Le second est plus mystérieux. Venise est la cité de l’eau et des ténèbres. L’eau n’y est jamais seulement de l’eau. L’eau y est maternelle et profondément mystérieuse : quelle est son pouvoir ? Que peut-elle faire ? Quelle est sa profondeur ? Jusqu’où s’étend-elle ? Il y a quelque chose de troublant à voir toutes ces bâtisses sortir des eaux. Le point précis où elles émergent ressemble à un endroit où tout commence et tout finit. J’ai toujours trouvé cela très fort. À la manière de Visconti [réalisateur de Mort à Venise, 1971], j’en perçois la beauté, et la mort qui se tient juste derrière votre épaule. De plus, exposer à l’Accademia impose évidemment de devoir “toucher” au plus près le grand art du monde occidental qui y est montré, de Bellini à Giorgione, et de se confronter à ses thèmes. Au sein de la Renaissance italienne, on trouve au moins deux grands moments. Le premier est en rapport avec la perspective, dont on entend toujours parler. Après son avènement, l’être humain se trouve au centre du monde. Désormais tout ce qui est vu l’est selon une perspective humaine. Le second concerne le drapé et le vêtement. C’est l’idée, très présente au début de la Renaissance, selon laquelle les grandes peintures jouent avec le tissu et le vêtement comme des signes d’un être. Le vêtement dit le corps et la présence humaine. Or, ce matériau noir que j’utilise depuis plusieurs années, si vous le mettez sur le pli d’un tissu, le pli devient invisible. Vous ne distinguez plus le drapé. Avec ce matériau, ma proposition à pour ambition d’explorer au-delà du corps, au-delà des possibilités de la forme, au-delà de l’être. C’est, en quelque sorte, amener le carré noir de Malevitch encore plus loin, en faisant d’un objet en trois dimensions un objet en quatre dimensions. L’objet “fait” quelque chose d’autre. Il s’agit de questionner ce qui est de l’ordre du physique et du transcendantal. C’est, au fond, ce que font tous les artistes. C’est le but méthodologique et central de l’art.

Vous avez mentionné la perspective. Une notion intéressante au regard de votre travail qui use très souvent de stratégies de renversement, d’éviscération. Le haut devient le bas, l’intérieur est mis à l’extérieur, la terre est retournée...

L’histoire de la peinture est l’histoire de la manière dont on fait apparaître les choses. Mon projet semble être l’exact opposé. Comment faire disparaître les choses ? Bien sûr, au cours des années j’ai travaillé différents matériaux. Le noir est l’un d’entre eux, avant lui, il y avait le bleu ou encore le pigment, les œuvres blanches et bien sûr le miroir. Le miroir produit un étrange effet, particulièrement lorsqu’il est concave comme dans certaines de mes œuvres. Quand il est convexe, cela rend toutes les images plus petites sur la surface. Le miroir recueille toute la pièce qui lui fait face. Lorsqu’il est concave, tout est sens dessus dessous. L’espace de l’objet n’est plus présent. Ce n’est plus l’espace traditionnel de la peinture. On a l’impression qu’on va tomber. Ce qui m’intéresse ici, c’est la manière dont des questions phénoménologiques peuvent devenir des questions poétiques ou psychologiques. Alors je m’interroge : d’où vient le sens ? Est-ce qu’il se trouve dans ce moment d’interaction entre le regardeur et l’objet, le regardeur et le matériau ? Le regardeur demeure toujours au centre, et certaines des interactions qu’il a avec ces objets peuvent être violentes et parfois déroutantes. Mais, pour autant, est-ce simplement un trompe-l’œil ? Une illusion ? À un certain niveau, certainement. Mais qu’y a-t-il après le trompe-l’œil?

Vous avez mentionné Shooting into the Corner, une œuvre viscérale et violente. De la même manière, certaines de vos autres pièces révèlent ce que l’on ne veut pas voir, l’abject par exemple. Elles invitent à regarder autrement le monde, la nature, ce qui se trouve sous terre, ce qui n’est pas très attirant.

La notion d’abjection me fait immédiatement penser à Julia Kristeva [dans son essai Pouvoirs de l’horreur – Essai sur l’abjection, la psy- chanalyste avance que la mère et l’enfant se constituent dans les périodes précoces de l’existence du bébé comme des “ab-jects” : ni sujets ni objets, mais pôles d’attraction et de rejet. L’interaction des “ab-jects” se matérialise dans les échanges préverbaux qu’elle appelle “sémiotique”, des pulsions empruntant la voie sensorielle et le prélangage s’articulant en intensités, rythmes et intonations]. Fondamentalement, cela nous amène à penser en termes de langage intérieur. Est-ce que notre langage intérieur permet un “soi perturbateur” ? Nous passons notre vie à mettre de côté cette part de nous- mêmes. Nous éduquons nos enfants afin qu’ils l’oublient. Ce qui n’est pas “bien”, difficile ou abject, nous n’en voulons pas. Nous ne voulons pas le voir. Et je crois que c’est une terrible erreur. Le rôle de l’artiste consiste peut-être à renverser ça justement, et à dire qu’en vérité les Sex Pistols avait raison ! Anarchy in the UK ! Notre soi poétique réside dans l’indiscipline et le dérèglement. Lorsque le regardeur se trouve face à une œuvre, il y est avec son propre bagage d’affects et d’émotions. Il peut la regarder avec amour, haine, désir... Et c’est à l’artiste de jouer avec ça, et une part de tout ça est abjecte.

Mais il demeure une grande part de jeu dans cette abjection. Je pense à la manière dont il se déploie dans vos œuvres, par exemple. Lors d’un précédent entretien, vous m’expliquiez que vous vous considériez comme un artiste d’atelier qui aime particulièrement jouer avec les matériaux...

Absolument. Et c’est encore plus vrai aujourd’hui. Quand vous êtes chef d’un restaurant, par exemple, vous êtes obligé de plaire à vos clients. Vos plats doivent être bons. Quand on est artiste, on n’a pas à plaire à ses clients. Ce qu’on crée peut être dégoûtant, et il n’y a aucun problème. Le langage visuel permet l’abject. Et qu’est-ce que l’abject ? C’est la conscience de la mort. La conscience de la fin. Une grande œuvre d’art est toujours un remède contre la mort.

Vous évoquiez plus tôt le concept de “non-objet” à propos d’œuvres qui seront exposées à Venise. De quoi s’agit-il ?

Tout a commencé dans mon atelier. Je travaillais sur mes pièces autour du pigment, et, sans trop savoir comment l’idée m’est venue, j’ai réalisé une grande boule, une sorte de forme vide. Je l’ai accrochée sur un mur, puis je l’ai peinte en bleu, mais d’un bleu très sombre. Et soudain, cette forme est devenue une non-forme. Ce n’était plus un objet mais un trou. Pourtant ce n’était pas un trou puisque c’était accroché sur un mur! Et c’est ainsi que, pendant plusieurs années et selon des modalités très différentes, j’ai travaillé sur ces “non-objets”. De nombreux psychanalystes ont joué avec l’idée du “connu que l’on ne peut voir” [en 1919, Sigmund Freud use pour la première fois du terme Unheimlich, traduit en français par “inquiétante familiarité” ou “étrangeté”]. Quelque chose qui ne peut être vu mais qui nous est pourtant familier. Quelque chose de caché. La manière dont les objets fonctionnent dépend de notre perception. Leurs possibilités méthodologiques d’être réels, ou de ne pas être réels, dépend d’elle. Le “non-objet” occupe une place très conceptuelle : un objet qui ne devient pas objet mais espace. C’est exactement ce qui se passe avec les carrés noirs de Malevitch. Si vous les regardez, ils vous paraissent très ordinaires. Et pourtant! Méthodologiquement, quel tour de force de faire qu’un objet – un carré noir – ne soit pas seulement un objet mais un espace!

Vous avez fait référence à la psychanalyse. Elle a participé au développement d’un regard sceptique ou suspicieux sur le monde. Il y aurait quelque chose de caché derrière la réalité apparente...

Vraiment ? Je ne crois pas. Je vois les choses différemment. Dans la peinture médiévale, avant Martin Luther, l’objet religieux avait toujours été chamanique, ou magique, si vous préférez. Après Luther, cette magie chamanique a disparu. Elle s’est dissoute. L’objet est devenu un texte, une chose que vous deviez lire. Ce que nous cherchons aujourd’hui, c’est à retrouver cet objet chamanique. Cette chose qui dit que notre monde psychique est complexe. Et c’est ce que fait la psychanalyse. Elle pointe la possibilité pré-luthérienne d’un monde magique où les choses sont une chose et sont également une autre chose. Vous dites détester quelqu’un, mais en réalité vous l’aimez. Il y a toujours un renversement à l’œuvre. L’objet est aussi l’opposé de lui-même, le déni de lui-même. C’est pour cette raison que même si la psychanalyse affirme être une science, elle est aussi poétique.

Appelez-vous à un réenchantement du monde après le “désenchantement du monde” dont parlait le philosophe français Marcel Gauchet ?

Oui.

Et qu’en est-il du romantisme ? Vous considérez-vous comme un artiste romantique?

Possiblement, oui. Pourquoi ? Parce que si le romantisme correspond à l’idée que l’esprit humain peut aspirer à des idéaux utopiques, alors ma réponse est oui. Nous vivons dans un triste monde dystopique. Nous avons perdu le contact avec la part utopique de nous-mêmes, cette part qui dit que nous sommes capables d’un meilleur futur, plus égalitaire. C’est une aspiration que nous devons poursuivre. D’une certaine manière, nous devons reconstruire une vision romantique du futur. Est-ce que l’art est le bon lieu pour cela? Je dirais que oui. Même s’il reconnaît la destruction et la violence, il peut aussi se connecter au matériel et au non-matériel, à ce qui est physique et à ce qui est éthéré. Classiquement romantique.

Je faisais référence au romantisme pour son rapport si particulier au sublime. Cette idée que l’être humain fait face à une nature plus vaste que lui, violente et terrifiante. Vos œuvres jouent éga- lement avec ces notions.

Le sublime est en effet une notion très importante. L’idée inhérente au sublime, c’est que la beauté nous emporte hors de nous-mêmes, au-delà de nous-mêmes, et qu’immédiatement survient la peur. Les deux choses – la beauté et la terreur – vont de pair. Qu’est-ce que la peur? C’est la peur de la perte de soi. Et qu’est-ce que cela, si ce n’est la terreur face à la mort? Au plus profond de notre être, nous sommes en constante

Anish Kapoor à la Gallerie dell’Accademia et au Palazzo Manfrin, Venise. Jusqu’au 9 octobre.