Osei Bonsu : Vous étiez au moment de la pandémie dans votre ville d’origine, La Paila, en Colombie. L’occasion pour vous de réaliser de nouvelles œuvres avec votre famille et votre communauté, et de les exposer dans une église à la suite d’une procession. Comment avez-vous vécu cette période?

Oscar Murillo : Je l’ai accueillie comme elle venait et analysée au fil des mois. Ces dix dernières années, ma façon de vivre a été assez internationale et itinérante... Rien d’extravagant, cela dit – je vois vraiment ça comme faisant partie de mon travail ou de mes recherches. C’est ce que j’appelle la “recherche géographique”. Un peu comme pour une toile, une sorte de juxtaposition des énergies... Et au moment d’en ajouter une nouvelle, celle-ci peut se transformer en étincelle. Depuis sept mois, ce mode de vie a été complètement balayé de mon existence. Tout s’est concentré sur un pays, sur de l’hyper-local. Nous sommes revenus au concept d’État-nation, au territoire de proximité, et je me suis progressivement immergé dans cette dynamique-là. J’ai vécu aussi une forme d’accélération de la pensée, sur le plan théorique et formel. La contestation du monde occidental et son “effacement” sont deux concepts qui habitent mon travail depuis des années. C’est précisément ce qui a accéléré ma réflexion sur la notion de culture et sur la signification que ce terme revêt pour moi aujourd’hui.

“Depuis sept mois, tout s’est concentré sur un pays, sur de l’hyper-local.”

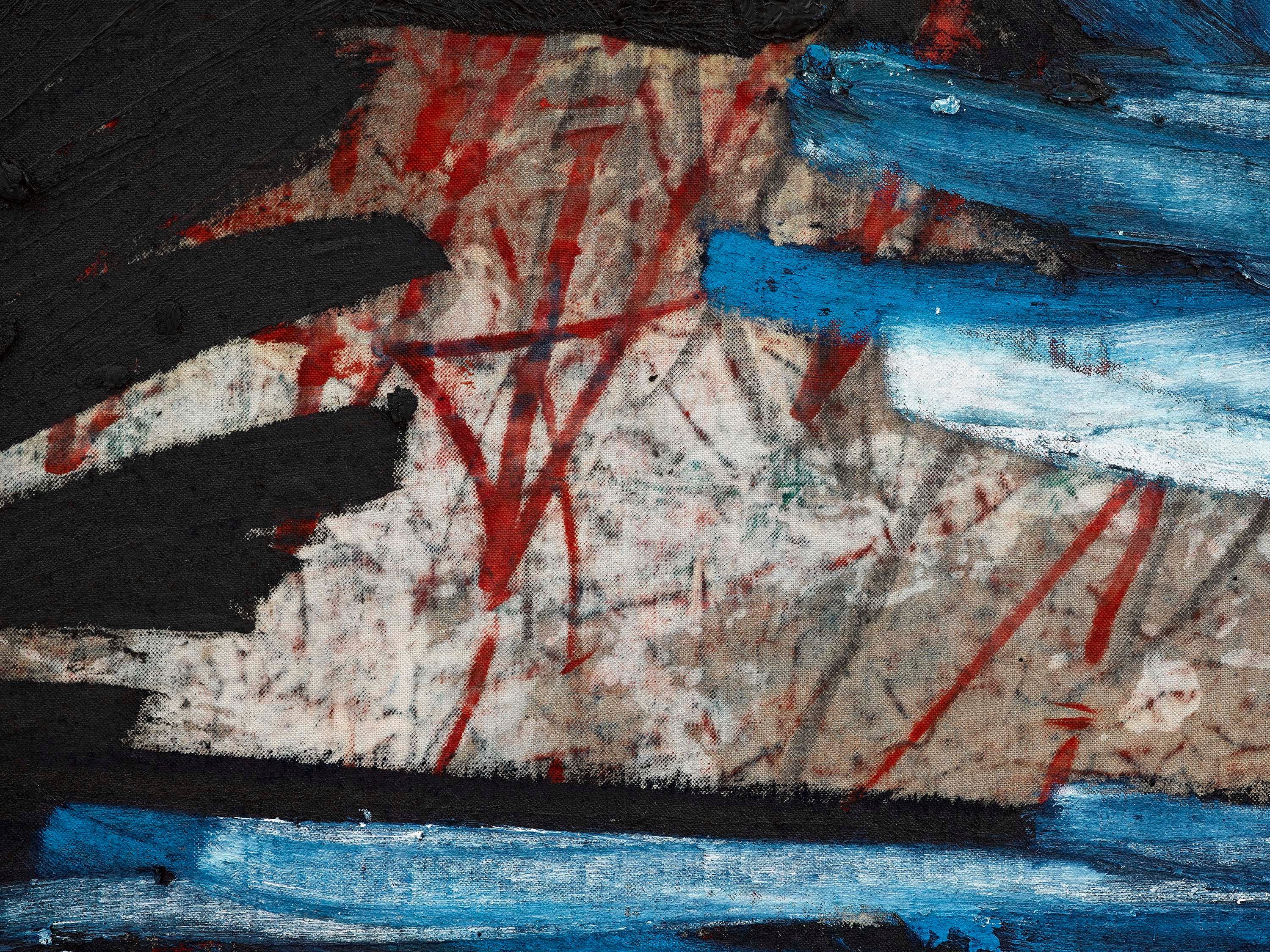

Lorsqu’on produit de l’art ou des formes culturelles dans le cadre d’un espace de projet ou d’une résidence d’artiste, le regard change et s’occidentalise. Le projet réalisé dans ma petite ville se rattache à ma volonté de m’engager dans un contexte local, pour éviter cette distorsion du regard. Ici, le niveau d’éducation est si bas qu’il faut avant tout s’assurer que les besoins élémentaires sont satisfaits. Cela ne veut pas dire que je ne souhaite pas résoudre les autres problèmes – l’art et la production artistique peuvent aussi aider, à leur manière... Cela m’a conduit également à me poser cette question : que signifie produire une exposition de peinture ici, en Colombie ? Au bout du compte, j’accomplis ce travail dans un semblant d’atelier le plus souvent envahi par les odeurs de brûlé qui venaient des plantations de cannes à sucre, très fréquentes dans la région. Cette pratique produit ce que j’appelle volontiers la “neige noire”, une couche de cendres et de fumerolles. C’est un peu comme une poussière qui vient s’accumuler à la surface des toiles, parce que je les laisse posées directement sur le sol.

Cela me fait penser à l’un de vos premières installations, A Mercantile Novel. L’entreprise Colombina, aujourd’hui principal exportateur de confiseries aux États-Unis, a été fondée au début du XXe siècle dans votre ville natale. Elle est peu à peu devenue un puissant facteur de lien dans la région et dans votre famille, plusieurs générations (y compris celle de vos parents) ont travaillé pour elle. Même si vous êtes parti vivre au Royaume-Uni dans les années 90, vous évoquez souvent cet héritage culturel dans votre pratique artistique. En transformant la galerie en un site de pro- duction opérationnel, vous n’abordiez pas seulement les échanges commerciaux ou la mondialisation, vous élargissiez aussi le débat aux relations individuelles et à la communauté, aux racines et à l’immigration. L’usine Colombina devenait à cet égard le catalyseur de multiples considérations sur la situation socio-économique aux États-Unis, en Colombie et ailleurs, tout en invitant le visiteur à s’interroger sur la nature des sociétés, à la fois sur d’un point de vue personnel et universel. Dans la galerie, des employés expéri- mentés faisaient leur travail comme d’habitude, la chaîne de production fabriquant l’une des confiseries phares de la marque, les Chocmelos, avec les mêmes ingrédients et selon une recette, des techniques et des processus de contrôle de qualité identiques à ceux de l’usine de La Paila. La signalétique du lieu de travail et son agencement s’inspiraient également de l’usine. Vous aviez conçu pour l’exposition un emballage qui faisait apparaître côte à côte le logo de Colombina et les smileys jaunes que l’on retrouvait à New York sur tous les sacs de courses en plastique. Diriez-vous qu’il y a un lien direct entre votre retour à La Paila et le fait vous repencher aujourd’hui sur ces mécanismes de production ?

Cette exposition de 2014, “A Mercantile Novel”, était une manifestation symbolique de quelque chose qui n’a pas encore trouvé sa conclusion, une sorte de pont entre le “viscéral” et l’intellectuel. Je ne sais pas si je suis très clair... Il me semble que c’est finalement quelque chose d’assez inhabituel.

Cela renvoie à votre façon d’engager votre travail sur le terrain des questions sociopolitiques. Il se ressent plutôt qu’il ne démontre. Je suis captivé par la façon dont il prend parfois comme point de départ des méthodes presque anti-occidentales – par exemple l’intervention de divers types d’emballages alimentaires... Au début, on pense à certains processus ouvriers de production industrielle, et à la notion d’asymétrie en économie. Mais plutôt que de produire un projet à partir d’archives qui auraient démontré les injustices de notre monde, vous avez préféré inclure cette démonstration dans la matérialité même de l’œuvre.

L’histoire derrière A Mercantile Novel était une sorte de sous-texte théorique qui mêlait des figures de style occidentales consistant à communiquer au travers d’une orientation minimaliste, légèrement conceptuelle. J’utilise en quelque sorte des éléments de la critique sociale. L’exposition était organisée à la galerie David Zwirner de New York et, de façon un peu paradoxale, je crois que c’est aussi ce qui a fait sa réussite. La rencontre de deux univers contraires, avec d’un côté une réalité commerciale très aboutie (la pensée capitaliste et consumériste, un directeur de galerie au firmament des enjeux mercantiles du monde de l’art contemporain) et de l’autre un travail d’usine (entre guillemets, “du tiers-monde”). Une chaîne de production extraite pour la première fois de son pays d’origine. Le dispositif créait une dynamique vraiment très étrange, totalement fascinante.

“Je me situe à l’épicentre de beaucoup de réalités.”

À la Biennale de Venise, en 2015, vous avez suspendu de grandes toiles noires à l’entrée du Pavillon international. Je me souviens de les avoir vues empilées dans l’atelier, je vous revois marchant sur les toiles, sur les résidus de peinture, sur les résidus d’autres matériaux extraits de processus industriels. Vous faisiez une partie de l’œuvre tout simplement en entrant dans l’atelier, laissant des traces sur les toiles. N’est-ce pas aussi ce que votre travail s’efforce souvent d’accomplir: bâtir un monde où les concepts peuvent exister sans références à la civilisation occidentale, dans lequel l’œuvre peut négocier sa propre temporalité? Comme si vous invitiez à entrer dans un monde que vous avez construit ...

C’est tout à fait ça, et je pense qu’à ce moment-là, une séparation, un divorce s’opèrent. Il faut en fixer les paramètres. Dans le contexte de la Biennale de Venise, dont le commissariat était assuré cette année-là par le regretté Okwui Enwezor, c’était lui, le paramètre : ses idées étaient les paramètres. Il avait décidé du thème et du titre de l’exposition globale: All the World’s Futures (“Tous les futurs du monde”). Et moi, j’étais simplement une brique de Lego dans cette idée beaucoup plus large, vous voyez... son idée à lui.

Le commissaire d’exposition crée le contexte, mais l’artiste peut aussi, parfois, le pousser plus loin. Votre participation à la Biennale donnait cette impression. C’était la première fois que l’on découvrait un aspect totalement monochromatique de votre travail. C’était l’occasion pour les gens de ne pas se limiter au contexte du marché, dans lequel on peut refuser de saisir toute la complexité d’un artiste tel que vous. Le contenu est, d’une certaine façon, trop douloureux ou traumatique pour qu’on en prenne acte dans toute la plénitude de son sens. À mes yeux, c’est que ce qui s’est passé avec votre intervention pour All the World’s Futures.

Je suis d’accord là-dessus. Bien souvent, les gens ne sont pas prêts, ou n’ont pas envie d’investir vraiment dans une proposition, peut-être parce qu’elle est source de confrontation... Je me situe à l’épicentre de beaucoup de réalités. Je suis dans les plantations de canne à sucre qui entourent cette petite ville. C’est une sorte de cul-de-sac, avec une population de 10 000 habitants, entouré de plantations sucrières. Et moi, je suis à l’épicentre. Il n’y a plus rien de purement théorique. Votre public, ce n’est plus le monde de l’art. Il n’est plus nomade. Et moi, je veux continuer à m’engager. Donc, je veux continuer à être... disons “créatif”. Je suis artiste, pas sociologue. Je ne me dis pas : “Bon, maintenant que je suis là, je vais me mettre à analyser les choses.” Ça se passe naturellement. Vous regardez autour de vous, et vous vous demandez : “Alors, comment je fais pour me couler dans cet environnement ?” Après, il y a tout aussi toute la partie viscérale, instinctive – c’est pour ça que je dis souvent que si je n’avais pas été artiste, j’aurais pu être criminel ou ouvrier dans une usine, parce que d’une certaine façon, c’est là qu’on aurait pu s’attendre à me trouver, au vu de mon passé familial et de mon extraction ouvrière.

“Si je n’avais pas été artiste, j’aurais pu être criminel ou ouvrier dans une usine, parce que d’une certaine façon, c’est là qu’on aurait pu s’attendre à me trouver.”

Vous n’avez d’ailleurs jamais cherché à dissimuler le contexte économique et social d’où viennent vos œuvres. Il y a dans votre travail une conscience très active de ces réalités. Il parle également du contexte historique d’oppression, d’esclavage et de multiples formes de violence. Vous êtes dans une négociation permanente de ce qu’est être un artiste, d’un point de vue à la fois subjectif et externe. Vous abordez votre réalité en vous appuyant sur une grande honnêteté.

Vous évoquez l’histoire coloniale et l’esclavage: l’Église catholique est l’une des institutions dont la présence a vraiment été prépondérante – et elle est encore très puissante aujourd’hui en Colombie, en particulier dans les petites communautés. J’ai toujours été très critique à son égard. Mais, par un drôle de renversement, j’en suis devenu une sorte de collaborateur, puisque j’ai récemment exposé mon travail dans une église de La Paila ! Je m’en suis littéralement emparé, dans une forme d’ironie un peu décalée, et avec la bénédiction du Christ. Cette exposition me ramène dix ans en arrière, à une époque où j’utilisais beaucoup les mots, et où mon art était chargé d’une sorte d’érotisme et d’énergie. Mais cette fois-ci, mes mots sont tout à fait différents. Je parle de nourriture. Rien à voir avec les églises catholiques. Le travail n’est pas figuratif, parce qu’il est fait d’énergie. Mes paramètres s’inscrivent beaucoup plus dans un “esprit”. Et c’est cet esprit qui manifeste l’esthétique. Je suis ce sujet, je suis l’exécution du travail, je suis le criminel, et je viens réellement de cet endroit.

Il y a une différence entre votre mode de vie laïque dans un espace urbain tel que Londres et votre expérience à La Paila, dans une communauté constituée autour de principes religieux...

À Londres, l’enjeu était de reconnaître très rapidement que je n’étais pas un Européen, pas un Occidental. Bien sûr, il y a une vraie appartenance anglaise chez moi, parce que j’ai grandi au Royaume-Uni. Je me dois d’être honnête à cet égard: mon éducation britannique transparaît dans mon travail. Mais je ne qualifierais pas cet aspect de britannique. Je dirais qu’il est occidental. Ensuite, lorsque vous abordez les réalités d’une pratique artistique, quand votre atelier est à Londres et que vous produisez de l’art dans cette ville, il se crée comme une sorte de vide – parce que là, vous n’êtes plus que dans votre tête : vous créez les paramètres de votre monde. Revenir à La Paila pour sept mois, c’était analyser toutes ces réalités, toutes ces choses qui se télescopaient. La structure se fissure, puis elle tombe en morceaux. Il en résulte une peinture qui concentre cette énergie, et ma propre énergie physique se charge de ce matériau, qui devient la manifestation esthétique d’une forme d’intensité, presque d’agres- sion. Quand je dis que si j’avais dû rester à La Paila, je serais probablement devenu criminel ou ouvrier en usine, la réalité, c’est que les ouvriers d’usine et les criminels se manifestent dans tout ça. D’une certaine façon, pour étayer ce que vous disiez au sujet de l’oppression et de la violence auxquelles sont exposées les personnes de couleur, dans mon cas, c’est là qu’il faut les chercher. Il ne s’agit pas d’une simple illustration par la couleur, pas du tout – c’est littéralement quelque chose de très organique. Et lorsque la réalité artistique est marquée du sceau de la géographie, vous obtenez ces toiles recouvertes d’une peau de cendres noires, parce qu’elles sont restées exposées dans l’atelier. Quelque chose se produit de façon organique, et tout devient alors très fluide.

“J’ai le désir que mon travail s’inscrive dans la filiation d’une peinture occidentale traditionnelle.”

Aviez-vous aussi utilisé de la cendre dans votre première série d’œuvres qualifiées de “hangings”, des sortes de “tentures” ?

Non, c’était de la peinture. Une peinture à l’huile, sur du noir que je repeignais en noir.

Il n’y avait pas d’autres matériaux?

Non, toujours de la peinture à l’huile, et je pense que cela tient beaucoup aussi à un fil conducteur très important, dans tout ce que nous avons évoqué ici: le choix d’utiliser des matières traditionnelles, comme des toiles de lin de Belgique ou de la peinture à l’huile hollandaise. J’ai le désir que mon travail s’inscrive dans la filiation d’une peinture occidentale traditionnelle. À tous les égards.

Oscar Murillo, “News”, jusqu'au 19 décembre à la galerie David Zwirner, Paris.