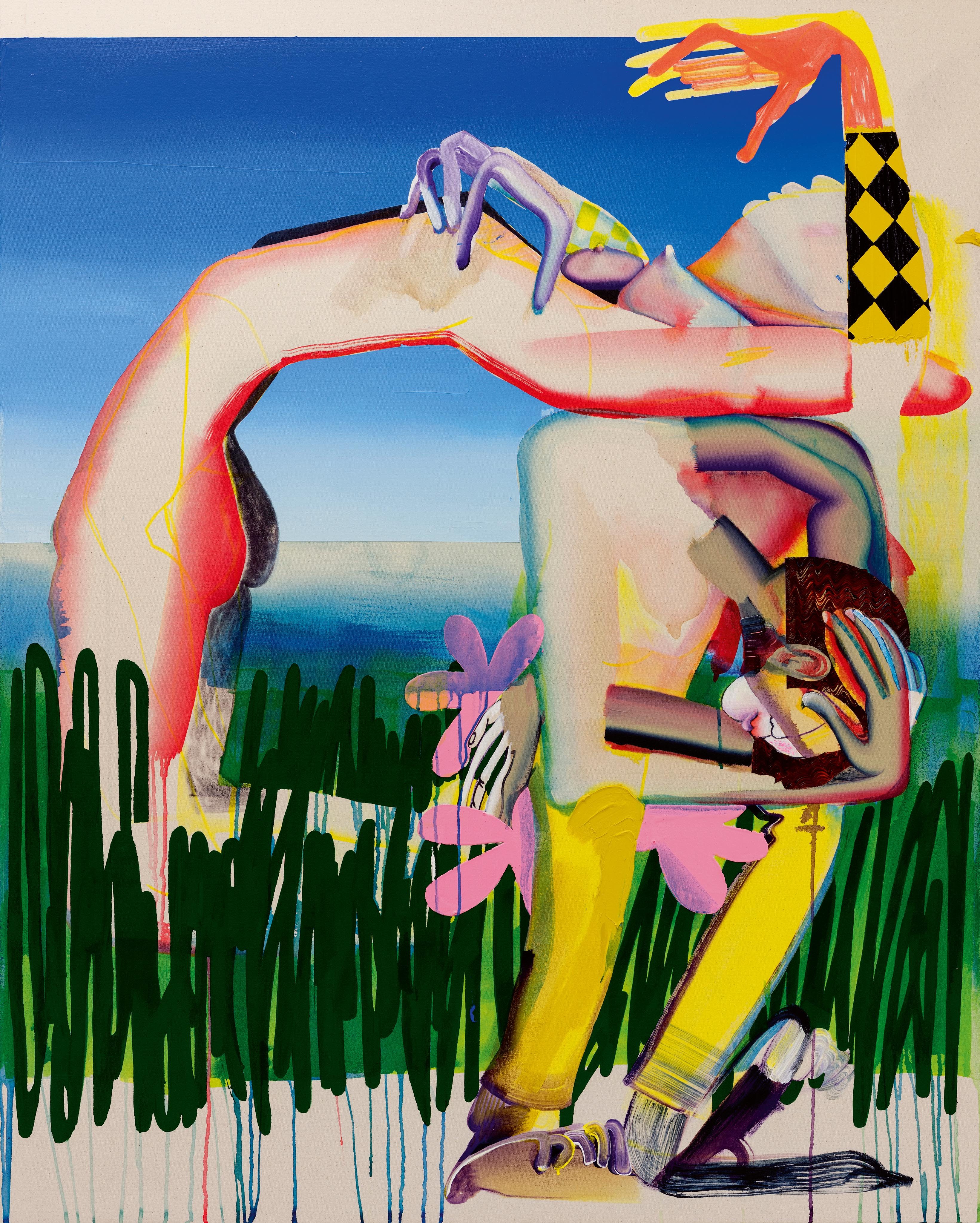

![“Peer Amid” (Peered Amidst) [2019], de Christina Quarles, acrylique sur toile, 139,7 x 218,4 x 5,1 cm.](https://numero.twic.pics/images/flexible_grid/100/christina-quarles-artiste-du-mois-numero-magazine2.jpg?twic=v1/quality=83/truecolor=true/output=jpeg)

![“Peer Amid” (Peered Amidst) [2019], de Christina Quarles, acrylique sur toile, 139,7 x 218,4 x 5,1 cm.](image:https://prod1.numero.com/sites/default/files/images/flexible_grid/100/christina-quarles-artiste-du-mois-numero-magazine2.jpg)

L’Amérique d’aujourd’hui, plus que jamais, se voit traversée par des discussions liées au genre, à l’identité et la place des minorités dans la société. Le travail de Christina Quarles, qui vit maintenant à Los Angeles – ville pilote sur les problématiques identitaires – incarne les préoccupations d’une jeune femme queer, née de l’union d’un Afro-Américain et d’une Caucasienne et qui s’est souvent sentie dans un entre-deux. Ses peintures, que l’on pourrait voir comme des sortes d’autoportraits, représentent des corps fragmentés, nus, anonymes, constitués de larges traces de pinceaux et irisés de couleurs. On ne sait pas exactement ce qu’ils font, mais ils semblent se transformer, muter d’un état à un autre, d’un espace – celui, plat, du tableau – à celui, en relief, de la vie. Embryons d’une nouvelle génération en transformation, les personnages de Quarles sont absolument spécifiques et rencontrent désormais l’intérêt des institutions comme celui du marché. Mais personne n’en parle aussi bien que l’artiste, que nous avons rencontrée dans son studio de Los Angeles.

Numéro : Quel a été votre parcours, et en quoi a-t-il influencé votre travail d’artiste ?

Christina Quarles : Mon vécu a une influence fondamentale sur mes tableaux. J’ai été profondément marquée par certains aspects de mon expérience personnelle, qui ne cadrent pas facilement avec les représentations hétéronormatives, patriarcales, blanches et occidentales qui structurent mon quotidien – à savoir être une femme, être queer et être née d’une mère blanche et d’un père noir. Comme je suis à moitié noire, donc non blanche, mais que je passe aussi très souvent pour une Blanche, en particulier aux yeux des Blancs, mon origine ethnique a été déterminante dans ma prise de conscience du fait qu’il existe des failles dans tout système prétendant fixer les catégories de l’identité.

Quelle a été votre première rencontre avec l’art ?

J’ai grandi dans une famille à la sensibilité artistique très affirmée où, très tôt, on m’a offert des cours de peinture et d’art. Mais il m’a fallu du temps avant de me sentir assez en confiance pour en faire une activité à plein temps. J’ai passé toute ma vingtaine à chercher un travail qui paierait assez bien pour me permettre de pratiquer l’art en parallèle. Je m’appliquais donc, en tant que graphiste, à gravir un à un les échelons de l’entreprise, jusqu’au jour où je me suis rendu compte que je pouvais soit poursuivre sur ma lancée – et bien gagner ma vie – en restant une graphiste médiocre, soit prendre un gros risque et donner vraiment sa chance à l’art.

“Je considère ces toiles comme des “portraits” de ce que signifie vivre à l’intérieur d’un corps qui regarde vers le monde extérieur, mais aussi de la façon dont la perception de notre être entre et sort du champ de la caméra, en fonction de notre environnement et de nos interactions.”

Quelles études avez-vous suivies ?

J’ai fait mes études secondaires à la Los Angeles County High School for the Arts où les lycéens ont à peu près vingt heures de formation artistique par semaine. J’ai toujours conçu l’art comme un langage destiné à exprimer des idées. À 18 ans, j’avais ainsi l’impression que je savais comment produire de l’art tout en n’ayant pas la moindre idée des sujets que je pourrais aborder au travers de cet art. J’ai donc décidé d’étudier la philosophie, pour acquérir quelques concepts supplémentaires. Mon mémoire de fin d’études portait sur la localisation multiple de l’identité ethnique, un thème qui joue aujourd’hui un rôle majeur dans ma peinture. Après avoir décidé de laisser tomber mon boulot de graphiste, j’ai aussi repris des études en 2014. J’ai eu la chance d’être admise à Yale, en “peinture et sérigraphie”, et j’en suis sortie diplômée en 2016.

Pourquoi être revenue vivre à L.A. ?

Ma femme et moi avons toutes les deux grandi à L.A., et nous avons toujours su que nous reviendrions y vivre après mes études. C’est très important pour un artiste de vivre dans un cadre qui le stimule pour créer. J’aime aller dans des villes comme New York ou Londres, m’imprégner de la culture dont elles regorgent, avant de venir me replier ici, dans mon atelier, pour travailler sur mes œuvres. Je trouve aussi l’esthétique de Los Angeles terriblement inspirante. Dans cette ville, il y a un fantastique mélange – toutes les formes d’architecture ou de plantes semblant tout droit sorties d’un dessin animé, posées là, les unes à côté des autres, des magasins “tout à un dollar”, des quartiers industriels, tous les paysages naturels possibles à quelques heures de route seulement, et cette population d’une incroyable diversité.

Vos tableaux sont souvent construits à partir d’un motif abstrait, en toile de fond, avec au premier plan des images de corps disloqués. Comment avez-vous abouti à ce concept ?

Les motifs que l’on retrouve dans mes toiles sont souvent appliqués sur des plans en perspective, qui permettent de situer, et en même temps de fragmenter, les corps qu’ils traversent : la localisation devient dislocation. La subjectivité “multi-localisée” occupe dans mon travail une place centrale, et je m’efforce donc de mettre en évidence la simultanéité et la multiplicité en recherchant des motifs graphiques qui proposent des “jeux de mots” visuels. Par exemple, la répétition de multiples fleurs reculant dans l’espace de la toile peut exister à la fois comme un champ de fleurs dans la nature, ou comme un motif artificiel imprimé sur une nappe ou un couvre-lit. Je m’intéresse aux frontières et aux bordures, aux paramètres qui définissent une chose, une idée, un soi. Souvent, la limite n’apparaît clairement que lorsqu’elle est contextualisée dans sa relation avec d’autres limites. La connaissance que nous avons de nous- mêmes naît ainsi de notre relation aux autres, de nos similitudes et de nos différences par rapport aux autres.

Vous vous intéressez de près aux questions de genre et de “race”. Comment ces concepts se matérialisent- ils dans votre travail ?

Mon objectif est d’explorer ce qu’implique l’existence à l’intérieur d’un corps genré et racisé. Mon propre ressenti, qui est d’exister à l’intérieur d’un corps racisé – noir d’un point de vue socio-historique, mais que l’on pourrait croire blanc – est incroyablement plus complexe que la couleur de ma peau. Ainsi, dans mon travail, je représente la race par la fragmentation, le cloisonnement et le confinement, plutôt que de façon naturaliste, à travers la couleur de la peau. Je considère ces toiles comme des “portraits” de ce que signifie vivre à l’intérieur d’un corps qui regarde vers le monde extérieur, mais aussi de la façon dont la perception de notre être entre et sort du champ de la caméra, en fonction de notre environnement et de nos interactions. Lorsque nous faisons la connaissance d’une autre personne, nous donnons souvent la priorité à son visage, mais notre propre visage reste pour nous un mystère : nous ne le verrons jamais que dans un reflet, ou dans des photographies en deux dimensions. Pour mettre l’accent sur ce sentiment de l’être dans son propre corps, j’ai tendance à rendre surtout expressifs les pieds et les mains des figures que je peins. Car, si notre propre visage nous demeure largement inconnu, nous pouvons voir nos pieds et nos mains en interaction avec le monde, en temps réel et dans leur pleine réalité tridimensionnelle.

“Je peux me servir de la peinture et du trompe-l’œil pour souligner mon intérêt pour le cadre et la bordure. Je peux en jouer, en permettant parfois au personnage de déborder du cadre de la toile.”

Pouvez-vous nous parler de votre technique et de votre palette ?

Je ne débute jamais par un croquis. Lorsque je commence une toile, je débute par un geste abstrait de travail au pinceau. Je n’arrête pas de faire des pas en arrière, pour prendre du recul et observer l’œuvre dans cette phase initiale, et je commence ainsi à en extraire les personnages. Lorsqu’ils commencent à prendre forme, je photographie mon travail et je le transfère dans l’outil Adobe Illustrator. Là, je joue avec différents plans imprimés de motifs, et avec des éléments de natures mortes qui peuvent interagir avec les personnages. J’utilise une peinture acrylique pour sa plasticité et pour bien marquer le contraste avec les parties où la toile est laissée brute dans mes œuvres. Je trouve que l’environnement de la peinture – le contexte historique non explicite, mais très normé, qui structure la lisibilité, le bon goût et la valeur d’une toile – est en définitive un moyen très efficace de “déballer” l’identité, de révéler ce que veut dire vivre à l’intérieur d’un corps.

Les titres de vos toiles sont très particuliers. Comment les choisissez-vous ?

Pour moi, le jeu avec le langage est une inépuisable source d’inspiration (en particulier les jeux de mots et les doubles sens). Une langue est susceptible d’être transmise et comprise, mais elle existe aussi dans le souvenir ou l’interprétation spécifique de chacun d’entre nous. Certains termes ou expressions ont tendance à me rester en tête, parfois tirés de sources culturelles et intellectuelles, comme la littérature ou la philosophie, mais le plus souvent empruntées à la culture de masse, par exemple à la musique pop ou à la télévision. À travers un processus de citation et de citation frauduleuse de ces expressions, je génère les titres de mes œuvres. J’aime beaucoup la façon dont un petit fragment de texte peut, une fois extrait de son contexte, devenir incroyablement poétique, ou bien à quel point un terme peut changer de sens quand on l’orthographie différemment, en substituant par exemple morning(“matin”) à mourning (“deuil”).

Fonctionnez-vous par séries ?

Je ne produis pas des séries à proprement parler, mais, depuis 2016, je travaille sur un même corpus d’œuvres. Toutes comportent une sorte de motif, ou une nature morte, qui interagit avec le personnage, ainsi qu’une surface plus ou moins importante de toile nue. Toutefois, j’ai volontairement tenu à garder mon projet totalement ouvert, parce que je me suis déjà sentie entravée par une compréhension

trop rigide de ce qui définirait une “série” d’œuvres.

“Pour moi, l’un des aspects les plus puissants de l’art est sa capacité à placer les gens dans un échange dont ils ignoraient la possibilité même.”

Pour l’exposition Made in L.A. 2018,vous aviez proposé un travail de type “installation”, quel en était l’objet ?

Mon objectif était de jouer avec les conventions de la peinture pour interroger celles de l’identité. Ce qui était délicat, c’était de rappeler cette intention au spectateur, tout en ne renonçant pas aux éléments de séduction immédiate qui entravent le jugement critique – à savoir la peinture, le caractère figuratif et le beau. Pour moi, justement, l’installation est un moyen d’amorcer ce dialogue : dans Made in L.A. 2018, je peux me servir de la peinture et du trompe-l’œil pour souligner mon intérêt pour le cadre et la bordure, un thème que l’on retrouve dans toutes mes toiles sur châssis. Je peux en jouer, en permettant parfois au personnage de déborder du cadre de la toile. Plutôt que de recourir systématiquement à des plans à motifs pour l’interaction avec les personnages, l’installation me permet d’explorer l’utilisation d’un espace en négatif de la toile, afin d’interrompre, de contenir et de fragmenter les figures sur un fond couvert de motifs. Dans mes installations (comme d’ailleurs dans mes toiles), je suis fascinée par la possibilité qu’offrent les effets de trompe-l’œil de créer une contradiction simultanée entre ce qui constitue le premier plan et ce qui constitue l’arrière- plan : l’intellect exige que la toile laissée vierge représente la couche du dessous, sur laquelle vient s’appliquer la peinture, mais l’effet d’optique produit par une surface de toile claire venant interrompre un motif plus foncé donne l’impression que la toile est en réalité posée au-dessus de la peinture. Cette “contradiction simultanée des localisations” est pertinente parce qu’elle fait directement écho à l’intérêt plus large que je porte aux situations de multi- localisation de l’identité.

Avez-vous une pratique quotidienne ?

J’essaie de ne pas être dans mon atelier plus de cinq jours par semaine, et de m’en tenir à des horaires de bureau car j’ai une femme et des chats qui m’attendent ! J’ai besoin de puiser mon inspiration dans ce qui se passe à l’extérieur, et aussi en dehors de la scène artistique. Il est donc important pour moi que ma pratique artistique me laisse du temps pour vagabonder, pour écrire, pour lire, pour ne rien

faire de précis...

Avez-vous le sentiment d’appartenir à une communauté ?

Effectivement, j’ai l’impression que quelque chose se passe, que les gens sont devenus plus réceptifs aux notions d’identité et qu’ils sont en train de réexaminer à qui il convient de confier (ou pas) une plateforme pour raconter et partager son histoire. Je ressens une proximité avec beaucoup d’artistes que j’ai rencontrés dans des expositions collectives, et qui ont proposé la formation de groupes ou de mouvements – que ce soit autour de la “race” et de la narration (Fictions, au Studio Museum in Harlem en 2017), du genre (Trigger: Gender as a Tool and a Weapon, au New Museum en 2017) ou sur le thème de l’emplacement et de la localisation (Made in L.A. 2018, au Hammer Museum en 2018).

Y a-t-il des choses dont vous aimeriez faire prendre conscience au travers de votre pratique artistique ?

Pour moi, l’un des aspects les plus puissants de l’art est sa capacité à placer les gens dans un échange dont ils ignoraient la possibilité même. Les toiles que je peins peuvent être un refuge pour ceux qui font l’expérience de l’ambiguïté au quotidien, mais aussi un moyen de libérer le potentiel d’ambiguïté de ceux qui n’ont jamais eu aucune raison de remettre en question leur propre identité.

Christina Quarles est représentée par les galeries Regen Projects à Los Angeles et par Pilar Corrias à Londres.