Elle a su attendre “son” moment, et que le monde de l’art soit disposé à s’intéresser à son œuvre. Non pas que cette œuvre demande, d’ailleurs, une attention plus grande que celle que l’on accorde à ses confrères : elle est juste plus singulière et moins rassurante. Peu nombreux sont, en effet, les artistes qui entendent inscrire leur empreinte dans l’histoire de la peinture, mais utilisent pour ce faire le langage de l’illustration, sans se contenter d’une facile évocation du pop art. Elle eut bien raison d’être patiente et sans compromis : son moment est venu – peut-être parce que le marché a porté aux nues tellement de peintures abstraites inoffensives, et de peintures figuratives sans invention, que l’impertinence du langage visuel de cette Américaine de 38 ans fait aujourd’hui l’effet d’un shoot d’oxygène. Une chose est sûre : Emily Mae Smith a su gagner sa place à la table des débats esthétiques actuels, et elle est la seule à faire ce qu’elle fait.

Dans un torrent de propositions esthétiques peu intrépides et fières de ne pas l’être, la rencontre avec l’œuvre d’Emily Mae Smith nous rappelle que les grands artistes ne nagent pas dans le sens du courant, ne nous montrent pas ce qu’on a déjà vu, et ne sont pas là pour nous rassurer. Leurs références dans l’histoire de la peinture en particulier, et dans l’histoire des images en général, ne sont pas celles que nous sommes prêts à affronter, leur manière de construire un futur pour ces sources d’inspiration n’est pas celle à laquelle on s’attend. Ils imposent des univers picturaux auxquels nous ne sommes pas préparés, ils nous prennent par surprise en déplaçant le débat vraiment ailleurs : là où nous ne sommes pas encore, là où il nous sera difficile d’aller. Il leur faut pour cela pas mal de courage, de patience, et aussi beaucoup d’obstination pour, à l’heure des carrières faciles, savoir tenir tête au goût commun.

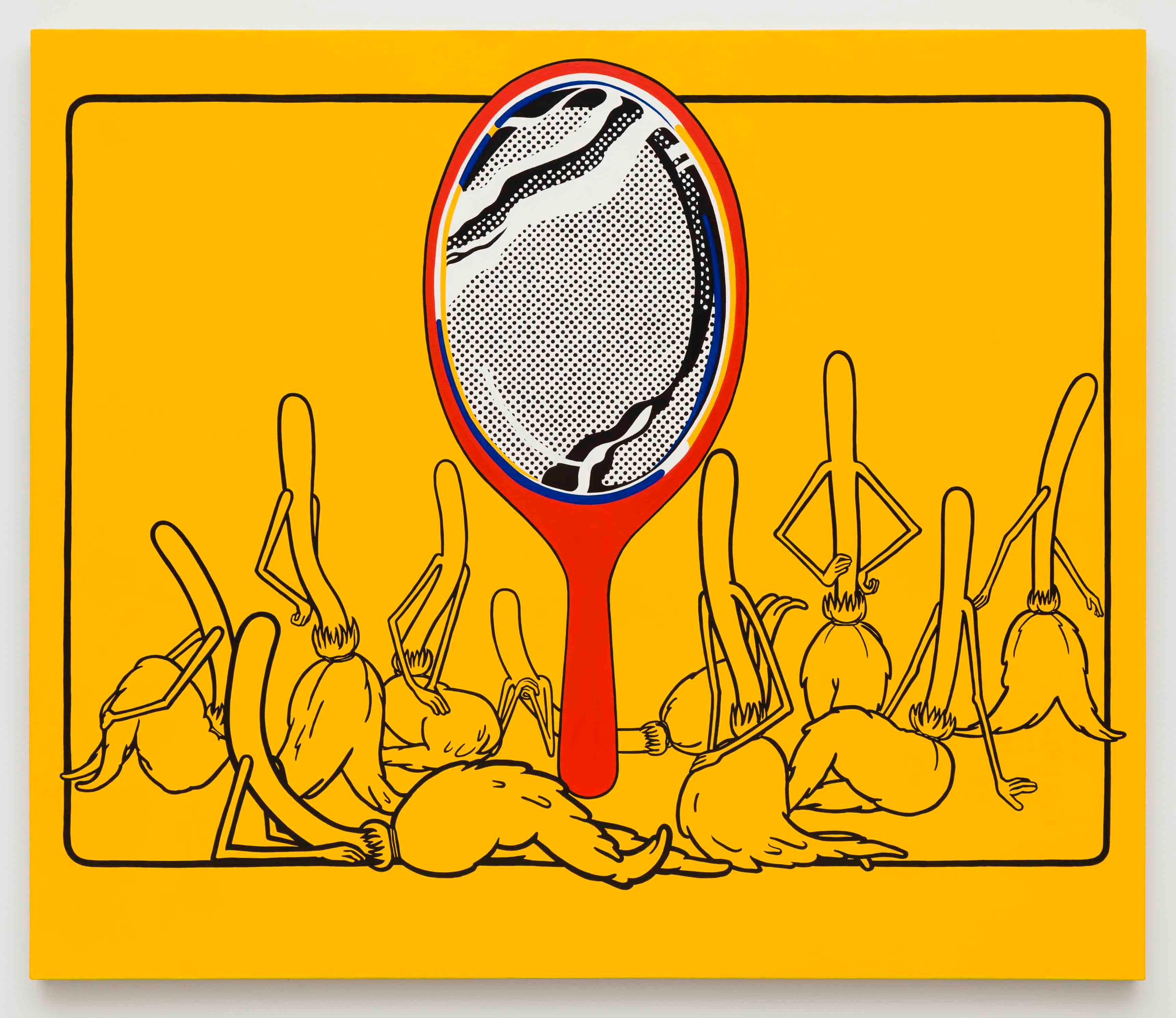

Emily Mae Smith injecte dans ses toiles autant de pop art que de surréalisme et, à l’occasion, un peu de cet Art nouveau dont l’art contemporain s’accommode si mal.

Emily Mae Smith est née à Austin, au Texas, en 1979, et n’a pas choisi un langage esthétique taillé sur mesure pour satisfaire le conformisme du marché et l’inclination, très souvent moutonnière, des nouveaux collectionneurs qui y font leurs emplettes. Elle est arrivée à New York en 2004, pour y faire des études à l’université Columbia (“l’agression déguisée en bienveillance”, résumet-elle, reprenant les mots du critique d’art Dave Hickey pour décrire les études en école d’art) et aussi pour donner leur chance à ses ambitions. “J’étais prête à quitter Austin. Bien que cette ville fût riche sous bien des aspects, sa scène artistique n’était pas suffisamment large pour m’accueillir et me soutenir. J’étais très ambitieuse et je savais qu’il fallait que j’aille à La Mecque, New York, où battait véritablement, à mes yeux, le cœur de l’art contemporain.”

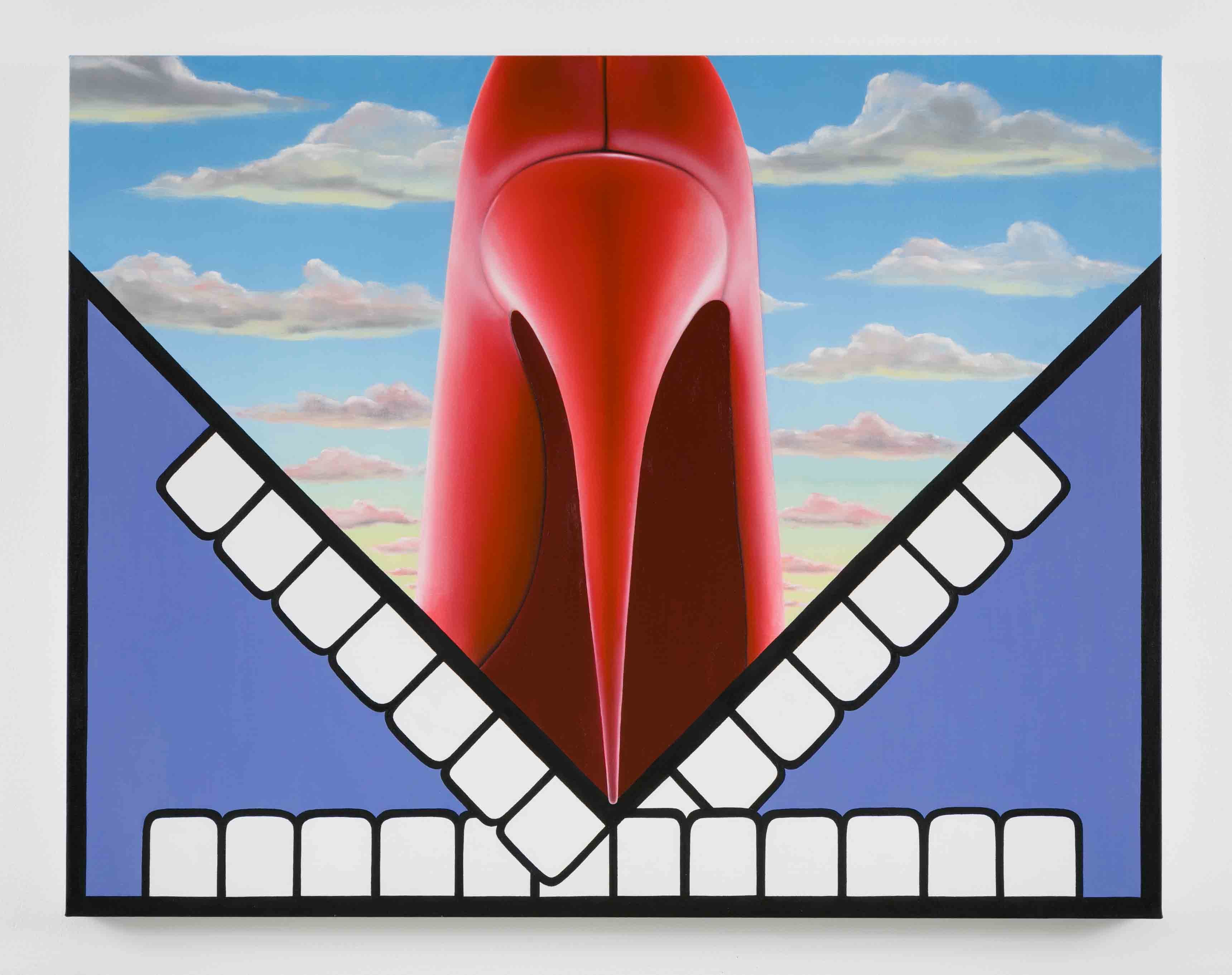

Smith déploie un vocabulaire fait de talons hauts, de dents, de bougies, de lunettes et de tout un tas d’objets inattendus qui articulent de petites fables ésotériques où la question du genre est toujours sous-jacente.

Diplômée de Columbia en 2006, elle se trouva confrontée à la période de récession issue de la crise des subprimes en 2007, qui infligea un coup sévère à l’industrie de l’art, qui prit alors l’habitude de se réfugier dans le mainstream. “À cette époque, il existait assez peu de nouvelles et de petites galeries à New York, même si une bulle était déjà en train de se former autour de la jeune création et des jeunes artistes. Mais j’étais assez méfiante. Je me disais que les carrières allaient être fulgurantes dès lors que le système n’encourageait pas une construction lente. Je voyais mes homologues répondre à un tas d’opportunités, tandis que j’avais l’impression de stagner et de galérer. Mais je sentais que ce n’était pas encore le moment pour moi. Je voulais participer à un art d’envergure et devenir une artiste importante. C’est un long chemin. Comme je ne savais pas encore quelle orientation précise donner à mon travail, je ne voulais pas m’engager. Pour ce que je cherchais à faire, il n’existait pas encore de scène établie.” Pas de scène à laquelle se raccrocher, en effet, pour la peinture d’Emily Mae Smith, même si elle ne cache pas ses emprunts aux Chicago Imagists, un groupe associé, dans les années 60, à la School of the Art Institute de Chicago, dont la peinture se caractérisait par des couleurs vibrantes, une énergie graphique, un surréalisme assumé, un sens du grotesque, une exécution parfaite et une fantaisie sans limites. Pas le genre de référence très en vogue, mais si l’on admet que la peinture actuelle s’inspire de toutes sortes d’images, y compris celles d’Internet, pourquoi lui refuser d’aller piocher dans les marges de sa propre histoire ? Emily Mae Smith cite Christina Ramberg et Barbara Rossi, parmi d’autres artistes de cette scène, et l’on reconnaît bien des traces de l’une et de l’autre dans ses œuvres : les silhouettes féminines de la première, la palette colorée de la seconde. De toute évidence, elle entraîne tout cela beaucoup plus loin, en injectant dans ses toiles autant de pop art que de surréalisme et, à l’occasion, un peu de cet Art nouveau dont l’art contemporain s’accommode si mal.

“Je suis prête à puiser n’importe où dans l’histoire de la culture visuelle.”

La série The Studio emprunte d’ailleurs son titre (et une partie de sa forme) à celui du célèbre magazine britannique fondé en 1893 et publié jusqu’en 1964, qui fit le lien entre l’Art nouveau, l’Arts and Crafts et le modernisme. Les peintures de cette série empruntent aussi à cette revue des éléments de leur composition, la typographie de son titre devenant un morceau du tableau, désorientant complètement la peinture en singeant une couverture de magazine. Dans la contrainte de ce format qu’elle s’impose, mais même lorsqu’elle ne se l’impose pas, Smith déploie un vocabulaire fait de talons hauts, de dents, de bougies, de lunettes et de tout un tas d’objets inattendus qui articulent de petites fables ésotériques où la question du genre est toujours sous-jacente. Aux talons vertigineux répondent ainsi des moustaches tout aussi vertigineuses, qui, dans la composition, sont intégrées à un cadre graphique peint sur la toile – comme pour affirmer une masculinité d’opérette. Ses bougies munies de lunettes rondes envoient-elles des œillades à celles que peignit Richter ? Ses flamants roses discutent-ils avec les hérons peints par Sigmar Polke en 1968 ? Assurément, cette peinture entend établir toutes sortes de dialogues et sait choisir ses interlocuteurs – elle-même cite Ingres (“Les corps et les carnations qu’il peint ne sont pas humains.”) et laisse la porte ouverte à tout le reste (“Je suis prête à puiser n’importe où dans l’histoire de la culture visuelle.”).

“Le balai, en tant que figure symbolique, a cette faculté de pouvoir être détourné dans la peinture et ses récits, parce que son image est indissociable de nos représentations phallocrates accompagnant les mythes d’authenticité et de création.”

Smith ne le dit pas mais, dans les années 60, la scène des Chicago Imagists se distinguait par un total désintérêt – très réciproque – pour la scène new-yorkaise. Elle-même connut d’ailleurs, pendant un certain temps, un destin un peu similaire, et fit de cet épisode de sa vie l’occasion d’une rencontre avec l’un de ses motifs récurrents : un balai. Dans la période où elle ne connut qu’un succès très relatif, Smith enchaîna les jobs alimentaires et ne ménagea pas sa peine : elle travailla dans toutes sortes d’endroits, y compris dans des galeries. “J’ai commencé dans le monde de l’art comme petite main, ce qui me permettait de gagner ma vie et de me consacrer à mon propre travail. Un jour, je me suis dit : ‘Je me sens exactement à la place du balai dans L’Apprenti sorcier, et, à partir de là, les idées ont commencé à jaillir.”

En tant que motif, le balai lui sembla offrir tous les avantages cachés derrière son incongruité. “C’était une manière pour moi de peindre un objet figuratif symbolisant à la fois la femme et le phallus. J’ai trouvé que c’était drôle et que c’était le vecteur idéal.” Dans le panthéon des objets qu’elle rend un peu humains, Smith a fait de ce personnage l’incarnation d’un artiste de sexe féminin se présentant comme un phallus. Il est souvent occupé à peindre (il est alors muni de bien plus de deux bras), scrutant l’horizon avec ses jumelles pour y chercher un sujet. Ou bien, comme dans le récent tableau The Riddle [L’Énigme], tenant un pinceau disproportionné, il discute, dans une caverne, avec un sphinx. Emily explique : “Le balai, en tant que figure symbolique qui a survécu à une succession de mutations, a cette faculté de pouvoir être détourné dans la peinture et ses récits, parce que son image est indissociable de nos représentations phallocrates accompagnant les mythes d’authenticité et de création.” À bon entendeur…