En 1966, devant le pavillon italien de la Biennale de Venise, Yayoi Kusama disposa 1500 sphères en miroir qui formaient une vaste mer scintillante. Elle n’avait pas été officiellement invitée à présenter ce Narcissus Garden, et les 600 dollars nécessaires à sa réalisation lui avaient été prêtés par son ami, l’artiste Lucio Fontana. Comme l’exprimait son titre, l’intervention vénitienne de Kusama constituait une critique explicite de l’évènement, le plus prestigieux – et le plus nombriliste – dans le monde de l’art contemporain. Revêtue d’un kimono, l’artiste se tenait auprès d’un écriteau portant les mots “Your Narcissism For Sale” (“Votre narcissisme à vendre”) et proposait les boules argentées à environ 2 dollars pièce – jusqu’à ce que les autorités de la Biennale lui enjoignent d’arrêter.

Kusama ne s’est jamais privée de critiquer une scène artistique dont le conservatisme faisait peu de cas de la jeune femme japonaise qu’elle était. En 1969, elle organisa à New York, dans les jardins du MOMA, une “grande orgie pour réveiller les morts” – à la suite de quoi elle publia un virulent communiqué contre le musée, où elle le qualifiait de “Mausoleum of Modern Art”, lui reprochant de ne pas soutenir les artistes vivants. “Qu’est-ce que ce musée a de moderne? Je ne vois pas”, aurait-elle affirmé, selon des propos rapportés par le New York Times. À la même époque, contrevenant une nouvelle fois à l’étiquette en vigueur dans le monde de l’art, Kusama conçut des vêtements et accessoires à pois. Pendant quelque temps, sa mode fut même commercialisée chez Bloomingdale’s, au “Kusama Corner”.

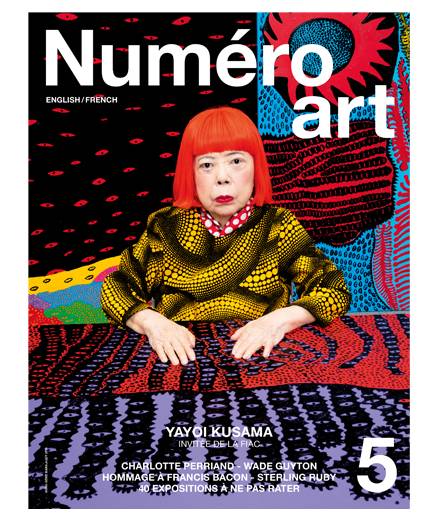

Aujourd’hui, Kusama domine la scène artistique internationale, enchaînant les expositions dans les musées du monde entier – devant lesquels se forment d’interminables files d’attente. Les environnements immersifs à base de miroirs qu’elle a créés dans les années 60 sont un combustible idéal pour idéal pour alimenter les réseaux sociaux.

En octobre, l’artiste japonaise installe sur la très parisienne place Vendôme – à l’invitation de la FIAC – une gigantesque citrouille gonflable (la plus grande qu’elle ait jamais réalisée) ornée de ses fameux “polka dots”. Énigmatiquement intitulée Life of the Pumpkin Recites, All About the Biggest Love for the People, l’œuvre célèbre l’importance que cette cucurbitacée a depuis l’enfance dans l’imaginaire de Kusama. Née en 1929 à Matsumoto dans une famille de commerçants en grains, elle n’a en effet jamais oublié les citrouilles rebondies et mouchetées qui poussaient alors dans les champs alentour. “J’aime les citrouilles, pour leur forme pleine d’humour, leur côté chaleureux et leur aspect presque anthropomorphique” expliquait-elle en 2015 dans un entretien filmé pour le musée danois Louisiana. “Mon désir de créer des œuvres citrouilles ne s’est pas émoussé. J’ai gardé pour cela un enthousiasme d’enfant.”

Entre 20 et 30 ans, avant de partir aux États-Unis, Yayoi Kusama a brûlé des milliers d’œuvres de jeunesse, se promettant d’en produire de bien meilleures à l’avenir.

C’est vers cette même courge kabocha (une variété japonaise) qu’elle se tourna pour sa première grande sculpture publique, Yellow Pumpkin (1994), installée au bout d’une jetée sur l’île japonaise de Naoshima. À l’en croire, elle aurait peint sa première citrouille en 1946, pour une exposition itinérante – mais qui pourrait le dire avec certitude? Entre 20 et 30 ans, avant de partir aux États-Unis, elle a en effet brûlé des milliers d’œuvres de jeunesse, se promettant d’en produire de bien meilleures à l’avenir.

Si Yayoi Kusama a toujours enfreint les règles, c’est parce que la société où elle vivait – le Japon conservateur de l’après-guerre comme le monde de l’art new-yorkais misogyne des années 60 – ne lui a guère donné le choix. Sa manière concentrée de travailler dans l’urgence lui vient d’une enfance passée à dessiner avec la crainte de voir sa mère venir lui arracher son travail des mains. Jeune fille, elle n’eut le droit d’entrer dans une école d’art qu’à condition de suivre en parallèle d’austères cours d’étiquette (qu’elle séchait). Sa décision de faire de l’art son métier consterna ses parents, qui s’attendaient à ce que leur plus jeune rejeton fasse un mariage avantageux.

À l’âge de 26 ans, Kusama découvrit dans une librairie d’occasion de Matsumoto un livre sur Georgia O’Keeffe. Elle fut profondément touchée par la peinture de l’Américaine qui la renvoyait à sa propre expérience de paysages sans fin. Kusama avait en effet vécu, enfant, un moment d’une troublante transcendance au milieu d’un champ de fleurs. Elle s’y était sentie à la fois submergée et comme assimilée à son environnement – un point parmi d’autres dans une multitude de points, qui s’étendaient à l’infini, dans toutes les directions. Ainsi, elle entreprit en train un voyage de six heures vers Tokyo pour se procurer, à l’ambassade américaine, l’adresse de Georgia O’Keeffe (dans un exemplaire du Who’s Who), et lui envoya une lettre dans laquelle elle lui demandait conseil. La réponse, inespérée, la décida à partir pour les États-Unis en 1957 – d’abord à Seattle, puis à New York.

On pourrait avancer que chacune de ses innovations inspira à ses contemporains masculins des œuvres très similaires.

Travaillant bien souvent dans un état de grande pauvreté, Kusama se démenait sans relâche, trimballant ses immenses toiles jusque dans l’Upper East Side pour les proposer à l’exposition annuelle du Whitney, présentant son travail aux directeurs des plus grosses galeries, ou écumant les évènements mondains. Une énergie indispensable dans un monde de l’art paramétré pour faire avancer la carrière du mâle blanc. Son travail était déjà d’une stupéfiante originalité, notamment les premières œuvres de sa série Infinity Nets : de grandes toiles recouvertes d’un maillage serré de minuscules boucles de peinture blanche, se répétant à l’infini, comme un voilage de dentelle dépourvu de centre.

Pourtant, en 1959, l’exposition qu’elle parvint à monter à la Brata Gallery s’attira des commentaires élogieux. Son ami Donald Judd en loua l’originalité, écrivant que ses toiles étaient “fortes, conceptuellement avancées et très abouties”. Ce fut pour Kusama une période fertile : dans la décennie qui suivit, elle produisit ses premières sculptures molles, hérissées de formes phalliques, mais aussi son premier environnement immersif, recouvrant sol, murs et plafonds d’un papier peint à motifs imprimés. Apparurent aussi les œuvres annonçant ses futures “infinity mirror rooms”. On pourrait avancer que chacune de ses innovations inspira à ses contemporains masculins des œuvres très similaires – en 1966, Lucas Samaras exposa sa première Mirrored Room à la très en vue Pace Gallery, alors qu’elle-même, continuant de lutter pour la reconnaissance, venait de présenter à la R. Castellane Gallery la pièce tapissée de miroirs de son Kusama’s Peep Show.

En raison de son engagement contre la guerre du Viêt Nam, Kusama conservait néanmoins un emploi du temps chargé, organisant des happenings pacifistes – et naturistes. Ses dispositifs “d’oblitération”, installés devant un public dans des galeries, ou mis en scène pour la caméra de cinéastes expérimentaux, exprimaient sa façon particulière de ne faire qu’un avec son environnement, recouvrant tout de ses motifs à pois. Elle prêchait l’amour : à la tête de sa Church of Self-Obliteration, elle célébra même, chez elle dans Greenwich Village, en 1968, le premier mariage gay sur le sol américain. La montée des conservatismes sous le mandat de Nixon vint polluer de son point de vue la scène artistique new-yorkaise.

En 1993, elle était la première femme, et aussi la première artiste individuelle à représenter le Japon à la Biennale de Venise.

En 1973, à 44 ans, elle retourna donc au Japon, après quinze ans d’absence. Sa première grande exposition japonaise n’eut lieu qu’en 1982. Dans l’intervalle, elle s’était mise à écrire : de la poésie, des paroles de chanson et des romans (elle en écrira dix-neuf en tout). On peut dire que ce sont d’abord ses récits psychédéliques d’un Manhattan bohème, à la sexualité débridée, qui lui ont permis de réintégrer le giron culturel de son pays natal. À la charnière entre les années 80 et 90, ses toiles et sculptures sont aussi lisses et brillantes que certains produits fabriqués. L’épaisse peinture à l’huile qu’elle utilisait pour ses œuvres new-yorkaises des années 60 a cédé la place à l’acrylique, ses Infinity Nets et les motifs chatoyants de pois ou de formes organiques ont alors un aspect évoquant presque une production manufacturée. En 1993, elle était la première femme, et aussi la première artiste individuelle à représenter le Japon à la Biennale de Venise.

Son installation hypnotique était conçue comme une “boîte dans une boîte”. À l’intérieur d’une salle jaune recouverte du motif à pois était enfermée une petite pièce tapissée de miroirs, dont on pouvait apercevoir, à travers une lucarne, un champ infini de citrouilles jaunes tachetées de noir. Lors du vernissage, Kusama apparut dans la première salle vêtue d’une robe jaune à pois et d’un chapeau de sorcière assorti. Comme en écho à son intrusion illicite à la Biennale, plus d’un quart de siècle auparavant, elle tendait aux visiteurs des petites citrouilles mouchetées, les renvoyant de par le monde comme autant d’ambassadeurs. “Les citrouilles ne semblent pas inspirer beaucoup de respect aux gens”, expliquera-t-elle en 2002 dans son autobiographie. “Pourtant, elles m’ont toujours enchantée par leurs formes avenantes et charmantes. Ce qui m’a attirée surtout, c’est leur générosité, exempte de toute prétention. Ça, et la solidité de leur équilibre spirituel.”

Life of the Pumpkin Recites, All About the Biggest Love for the People, à compter du 14 octobre, place Vendôme, Paris.

Spirits of Aggregation, du 10 octobre 2019 au 31 janvier 2020, Yayoi Kusama Museum, Tokyo.

Du 9 novembre au 14 décembre 2019, David Zwirner, New York.

Du 2 mai 2020 au 1er novembre 2020, New York Botanical Gardens.