Photo : Peter Cox. Courtesy of Zeno X Gallery, Anvers.

Numéro : À l’adolescence, bien avant vos études de mode, vous avez suivi pendant trois ans une formation artistique à l’école Sint-Lukas en Belgique. Quel était votre rapport à l’art et à la création à l’époque ?

Martin Margiela : J’étais fortement séduit par l’histoire de l’art, et cet intérêt ne m’a jamais quitté. À l’époque, j’admirais les baroques pour leur maîtrise technique, Picasso pour sa liberté et les surréalistes pour leurs détournements. C’étaient les années 70, j’étais obsédé par le pop art, et Andy Warhol était mon dieu. Cette école nous apprenait avant tout à regarder, puis les techniques du dessin et la perspective, le rendu des matières et le drapé, le modèle vivant (corps et portrait), les natures mortes, les paysages… C’était une formation très intense, presque militaire, qui m’a, plus tard, énormément servi. En revanche, ce qu’était la création, je ne l’ai compris que par la suite, une fois ces bases acquises.

J'étais obsédé par le pop art, et Andy Warhol était mon dieu.”

Depuis votre départ du monde de la mode en 2009, vous vous consacrez exclusivement aux arts visuels. En réalité, vous conceviez déjà des œuvres auparavant. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces premières réalisations ?

Il s’agissait surtout d’interventions sur des objets trouvés… restes de tongs laissées sur des plages lointaines, peinture sur de vieilles publicités, visages de célébrités du cinéma recouverts avec du vernis à ongles, ou collages sur des couvertures de magazine. Puis portraits au crayon sur toile, corps au pastel gras sur velours, trompe-l’œil avec de la moquette, etc.

Votre première exposition monographique en 2021 à Lafayette Anticipations s’ouvrait sur l’image d’un déodorant. Cet objet particulièrement banal était même érigé en affiche de l’exposition. En quoi la banalité de l’objet vous intéresse-t-elle ?

Je suis depuis toujours observateur et j’ai toujours trouvé excitant le détournement d’objets, souvent banals. Les œuvres qui interrogent me stimulent. Pour ma première exposition, je voulais une affiche qui ressemble à une publicité pour un objet trivial. L’image monumentale choisie, un déodorant, apposée sur la façade de la Fondation, marquait le début de l’exposition. Puis, à sa fin, cet objet devenait comme une publicité irritante dans mon film Light Test, projeté juste avant la sortie. Il a même donné lieu à une édition limitée mise en vente, l’étui jetable étant fabriqué en plastique recyclé, et la partie savon étant imitée grâce à la précieuse porcelaine de Nymphenburg.

Photo : Zhao Yihan, Tian Yu. Courtesy of M WOODS.

Au bout de vingt ans de carrière, ma passion pour la mode s’est éteinte.”

La peau, mais aussi le cheveu viennent comme des leitmotivs dans vos œuvres…

Mon père était coiffeur-barbier et, enfant, je passais tout mon temps libre dans un coin de son salon, à observer. J’étais surtout intrigué par ce cérémonial du rasage qui se déroulait avec chaque client. Plus tard, ma mère y présenta des perruques, un monde passionnant dans mes souvenirs. L’obsession qui en découle me semble très naturelle.

Y a-t-il continuité ou rupture entre vos activités de créateur de mode et d’artiste ?

Je suis fier de ce que j’ai pu réaliser au cours de ma carrière dans la mode. Mais, au bout de vingt ans, la passion s’est éteinte. J’ai évolué depuis 2009, certes, mais je n’ai pas changé. Mes goûts, mes intérêts et mes approches sont restés identiques. Cela m’a pris douze ans pour me sentir prêt à exposer devant un public. Jusque-là je ne montrais rien, je travaillais dans l’intimité de mon atelier. La liberté de montrer une œuvre seulement quand elle est aboutie est un sentiment formidable et très naturel. Impossible avec le rythme de la mode.

On retrouve dans vos œuvres certains éléments déjà présents dans vos collections de mode, comme l’usage de la peinture blanche et du plâtre…

Si vous faites allusion à l’usage du blanc, que j’ai choisi pour ma maison de mode, l’explication est simple. À mes débuts, en 1988, la couleur de la mode était le gris béton, et les meubles design étaient noirs. Je voulais absolument rompre avec ces coutumes, je voulais me distinguer, il me restait le blanc comme solution.

© Martin Margiela.

La légende qui veut que le premier achat réalisé pour votre entreprise en 1987 ait été une photocopieuse, que vous utilisiez pour créer, est-elle vraie ?

J’ai toujours été fasciné par la copie et la reproduction. D’ailleurs, pendant plusieurs années, j’ai pris des cours de copie de maîtres anciens et j’apprenais les techniques du Fayoum égyptien, d’Antonello da Messina et de Rembrandt. J’ai travaillé la reproduction dans mon œuvre Bodypart b&w, où je dessine sur un écran de projection un morceau de corps académique et son miroir, face à face.

Cela m’a pris douze ans pour me sentir prêt à exposer mes œuvres devant un public.”

Vous travaillez également à partir de vidéos et de films existants. Que cherchezvous spécialement à en extraire ?

Dans les films anciens en noir et blanc, j’ai toujours trouvé intrigantes les parties auxquelles personne ne fait jamais attention, c’est-à-dire les amorces, pleines de poussières ou de brûlures. J’ai utilisé des arrêts sur image sur ces formes fascinantes et les ai peintes à l’huile sur des toiles enduites de billes en verre. Les œuvres Interior et Lip Sync sont également des arrêts sur image, peints ou gravés.

Vos œuvres font la part belle aux objets du quotidien. Vous invitez à les regarder à nouveau, autrement.

Effectivement, n’importe quelle promenade en ville peut m’apporter des éclairs d’inspiration. Comme cet Abribus que j’avais recouvert de fausse fourrure, je continue à couvrir d’autres éléments urbains de cette même matière. Les derniers en date – des barrières de chantier – seront présentés prochainement.

© Martin Margiela.

L’une de vos œuvres, intitulée Dust Cover, consiste en une housse en Skaï marron, qui dissimule ce qui se cache sous l’enveloppe.

Le concept d’interrogation et le mystère m’attirent sans cesse. La housse de Dust Cover n’est pas adaptée à la forme qu’elle cache. À tour de rôle, l’art peut dissimuler ou dévoiler.

Beaucoup de vos pièces sont marquées par une extrême sensualité, un érotisme parfois. Quelle place a le désir dans votre pratique ?

Comme mon sujet de prédilection est le corps humain, je ne peux être insensible au désir, à la sensualité, à l’érotisme et même à la pornographie.

Vous préparez une nouvelle exposition à la Galerie Bernier/Eliades, à Athènes et à Bruxelles. Qu’allez-vous y montrer ?

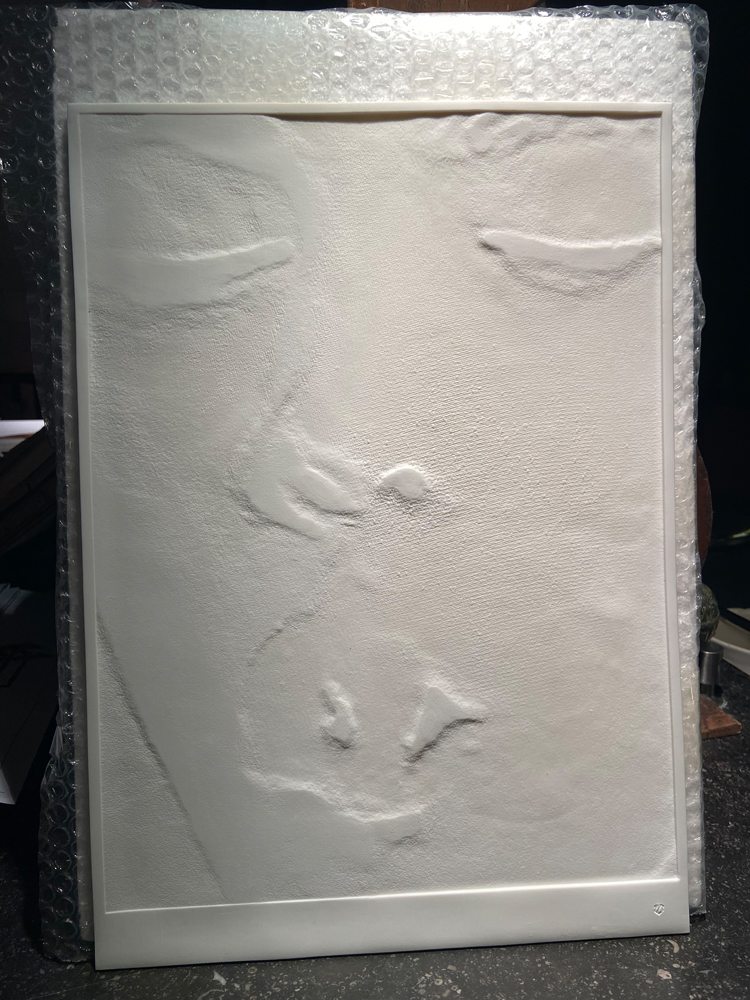

Elle mêlera des œuvres inédites et d’autres déjà connues. Jamais montré, le thème “Tops &Bottoms” consiste en des découpages dans des tirages de sculptures antiques en plâtre… J’ai aussi créé de nouvelles formes, souvent des mules, basées sur des restes de tongs ou de chaussures échouées sur des plages tropicales – que je collectionne depuis 2011 –, intitulées Shore Shoes, présentées dans des boîtes en Plexiglas biface, car il faut pouvoir aussi en découvrir le verso. La série Smoke comprend cinq lithophanies, des portraits d’hommes exhalant de la fumée, réalisés en porcelaine de Nymphenburg et présentés sur des structures rétroéclairées. Enfin, des barrières de chantier présentées par quatre, au carré, ou murales, à l’unité, sont recouvertes de fausse fourrure.

Expositions à la Galerie Bernier/Eliades à Athènes, à partir du 7 mars, et à Bruxelles à partir du 14 mars, www.bernier-eliades.com.