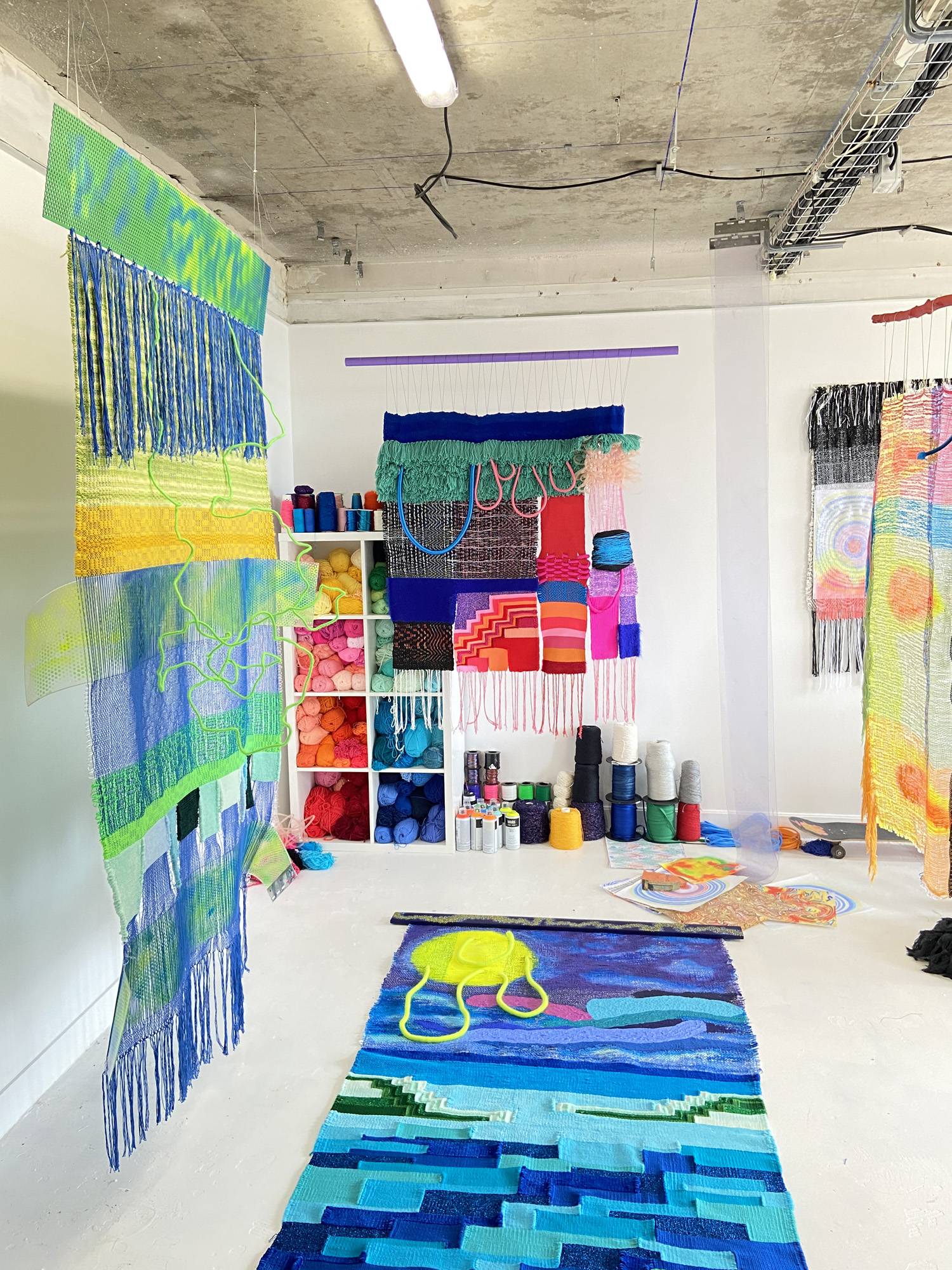

Depuis quelques années, l’art contemporain tire le fil de l’art textile. Sous l’impulsion de celles que l’historienne de l’art et féministe Aline Dallier-Popper appelle les “Nouvelles Pénélopes”, les métiers à tisser réinvestissent progressivement les ateliers d’artistes. Dans la gigantesque enceinte de Poush, résidence d’artistes installée en périphérie parisienne dans un ancien immeuble de bureaux de Saint-Ouen, trois des jeunes artistes qui y développent leur pratique tissent un art du lien, sensuel et tactile. Ils viennent des quatre coins du monde, ont entre 25 et 35 ans, et ont pour point commun d’avoir installé un métier à tisser au cœur de leur atelier. En Bolivie, en Turquie ou en Serbie, Kenia Almaraz Murillo, Desire Moheb-Zandi et Demian Majcen ont tous trois grandi en observant leur grand-mère ou arrière grand-mère travailler le fil, devenu aujourd’hui l’élément structurant de leur œuvre. Ils pratiquent ce qu’Aline Dallier-Popper appelle le “Soft Art”, ou “art souple”, à comprendre au sens propre comme au figuré. Si leur art est souple, c’est d’abord à l’image des matériaux textiles qu’ils utilisent, mais aussi en ce qu’il entretient une certaine flexibilité entre les notions d’art et d’artisanat. Parce que le tissage a longtemps été associé à la domesticité, et qu’il renvoie depuis l’Antiquité à des figures féminines, d’Ariane à Pénélopes en passant par les Parques, il représente

Kenia Almaraz Murillo : tisser la lumière

Desire Moheb-Zandi :

Desire Moheb-Zandi naît à Berlin, mais elle grandit à Adana, en Turquie, aux côtés de sa grand-mère. C’est elle qui lui apprend à coudre, à tricoter, à teindre et à tisser, et lui transmet son goût pour le travail du textile. En 2013, elle rejoint la Parsons School of Design à New York, et commence à intégrer le métier à tisser dans sa pratique artistique un an plus tard. Parce qu’elle étudie principalement le fashion design à Parsons, elle s’initie au stylisme et

Ne sait pas où est-ce que ça va la mener ; ne dessine pas en amont.

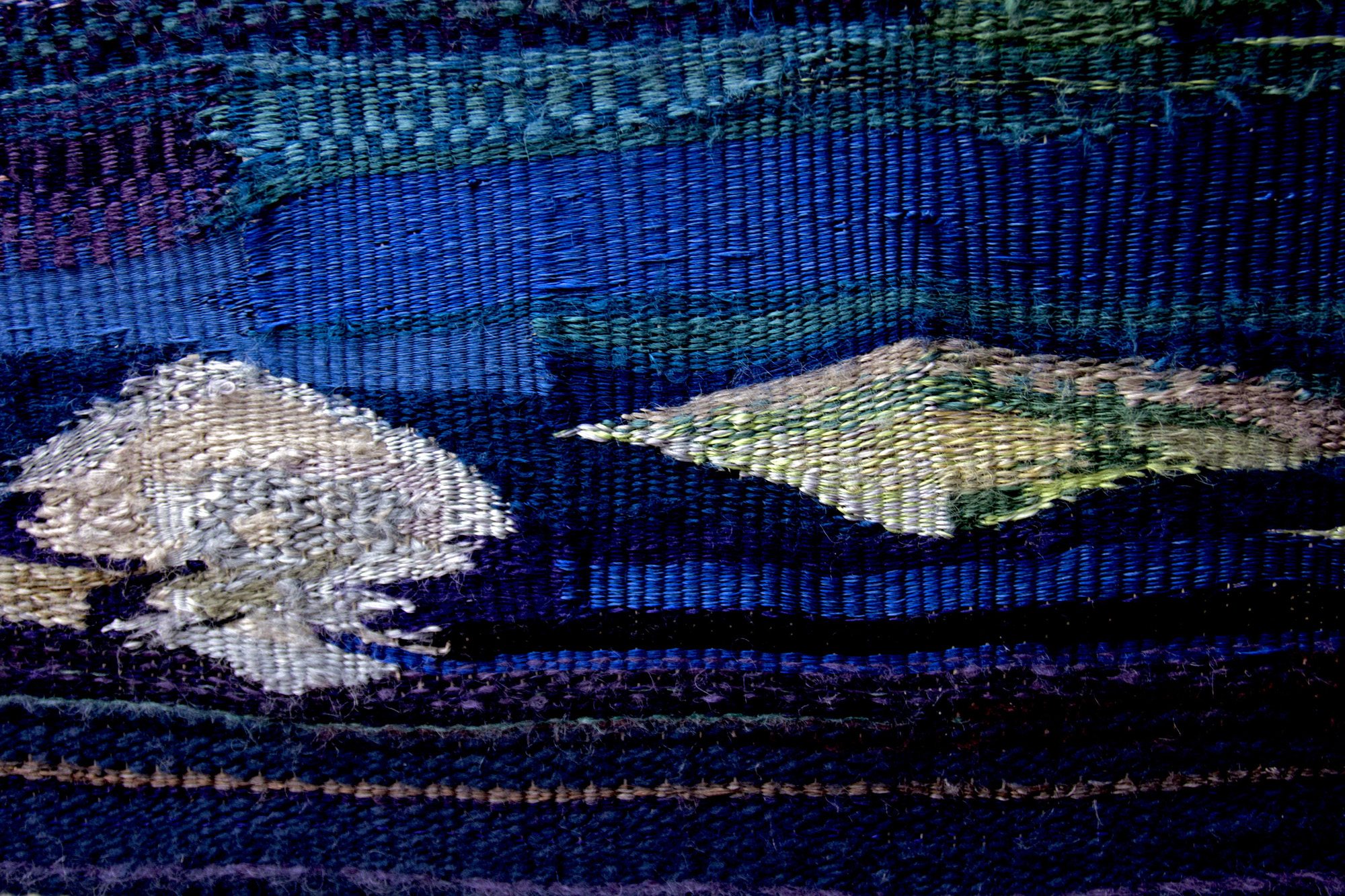

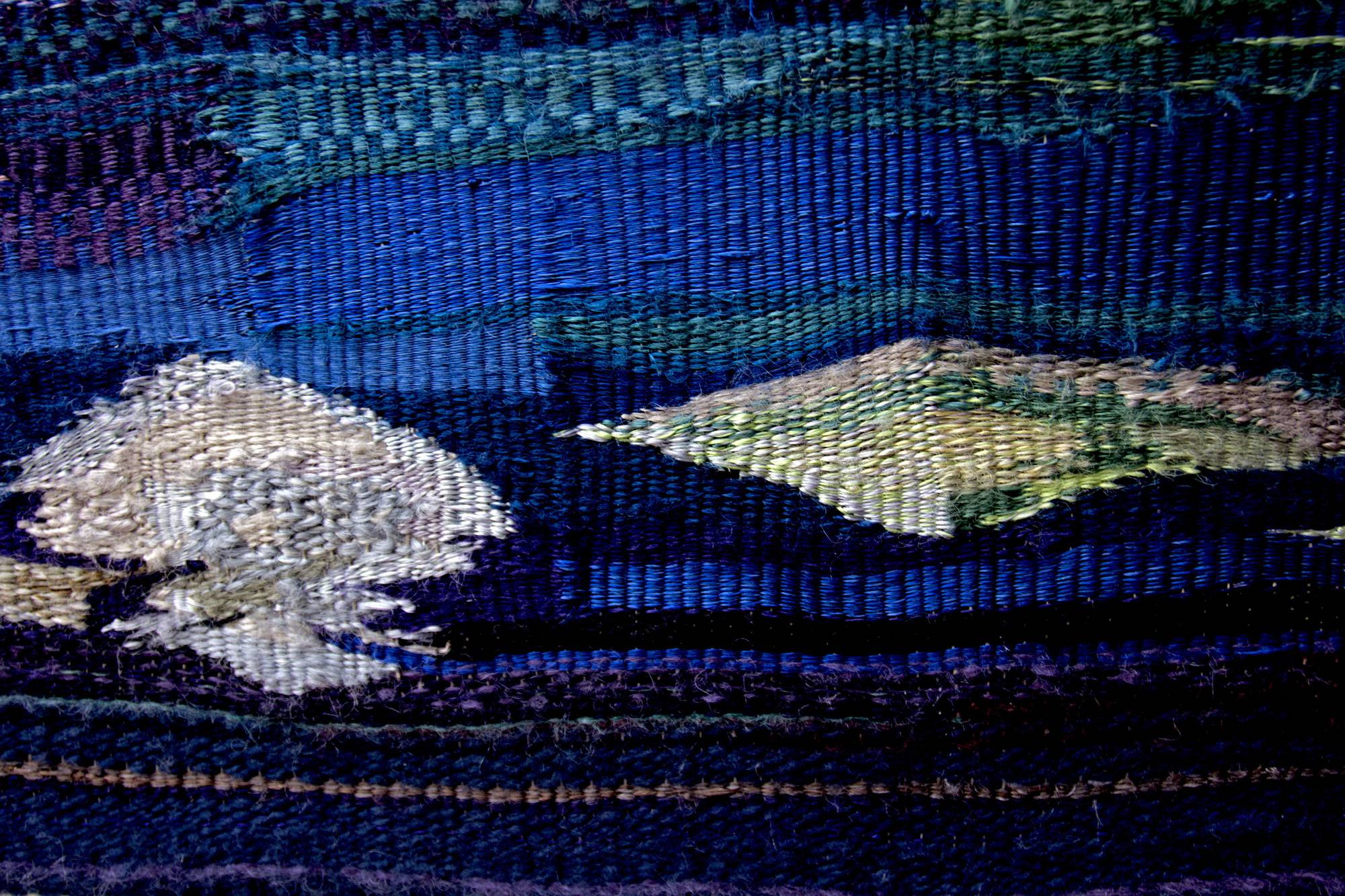

Inspirée par les kilims

Demian Majcen : textile langue maternelle

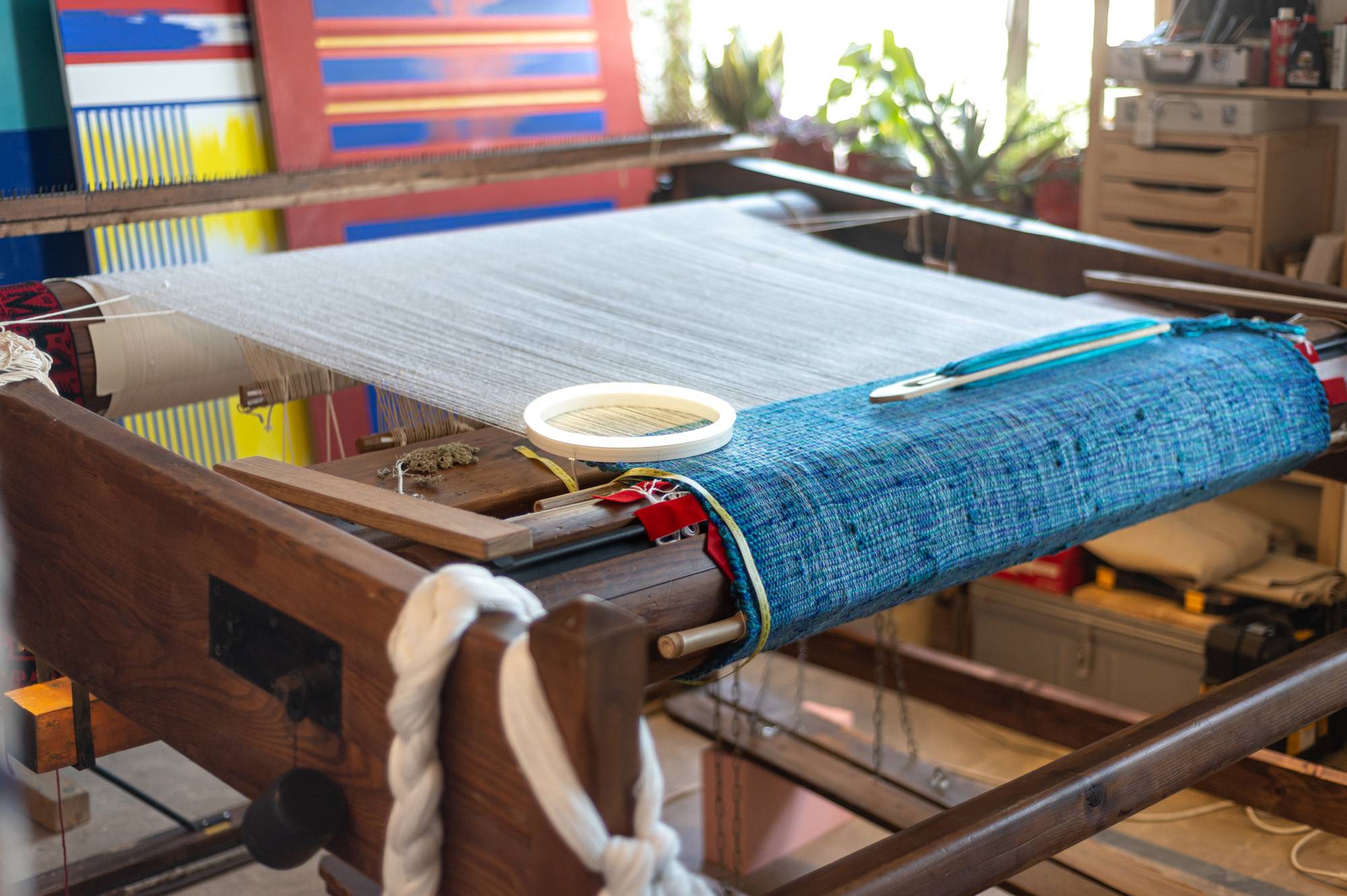

Quand elle avait 20 ans, dans les années 1920, l’arrière grand-mère de Demian Majcen ne savait ni lire, ni écrire… Mais elle tissait avec une incroyable dextérité. Dans l’atelier du jeune artiste serbe, une couverture entièrement réalisée à la main par son habile parente recouvre une méridienne d’époque. Cet héritage est affaire de langage ; car le tissage est une forme de texte et le textile (qui vient du latin textus, texte) un moyen de communiquer : “Tout comme Natalia [son arrière grand-mère] qui était analphabète, je ne savais ni lire, ni écrire la langue serbe. Alors que je réalisais, par contre, qu'elle avait en Serbie une culture de vers à soie, une culture de laine de mouton, un culture du lin et une connaissance des plantes tinctoriale.” C’est à travers cet apprentissage du travail textile, qu’il conçoit comme une langue, que Demian Majcen cultive ses origines serbes et assimile sa culture. Diplômé de la Villa Arson en 2014 et des Beaux Arts de Paris en 2017, le jeune artiste de 29 ans parle de la machine à tisser comme d’un “métier à remonter le temps”. Avec ses “écrans à tisser” (le jeune homme refuse de parler de tapisserie), Demian Majcen entend suspendre un temps millénaire. Sur “Mille Fleurs”, l’artiste représente quelques unes des fleurs tinctoriales utilisées pour teindre les fibres textiles, comme un hommage aux connaissances érudites de son arrière grand-mère sur le sujet. Directement exposée sur son métier à tisser, l’œuvre perd son caractère utilitaire ou ornemental : ainsi érigé dans l’espace, l’ouvrage n’a plus vocation à habiller ou à recouvrir un mur, un sol ou du mobilier, c’est-à-dire à “faire tapisserie” ; il existe en soi et pour soi, et peut s’analyser sous tous les angles, et toutes les coutures.