L'ascension fulgurante d'Oscar Murillo et ses peintures possédées par une énergie frénétique lui ont valu très tôt d’être comparé à Jean-Michel Basquiat. Le Colombien s’est pourtant rapidement imposé comme un créateur singulier et radical, aussi à l’aise à Londres, où il a étudié, qu’au sein de sa petite ville de La Paila. Oscar Murillo a ainsi invité sa communauté d’origine à collaborer à son œuvre, tout en préparant une exposition en octobre à la galerie David Zwirner, à Paris.

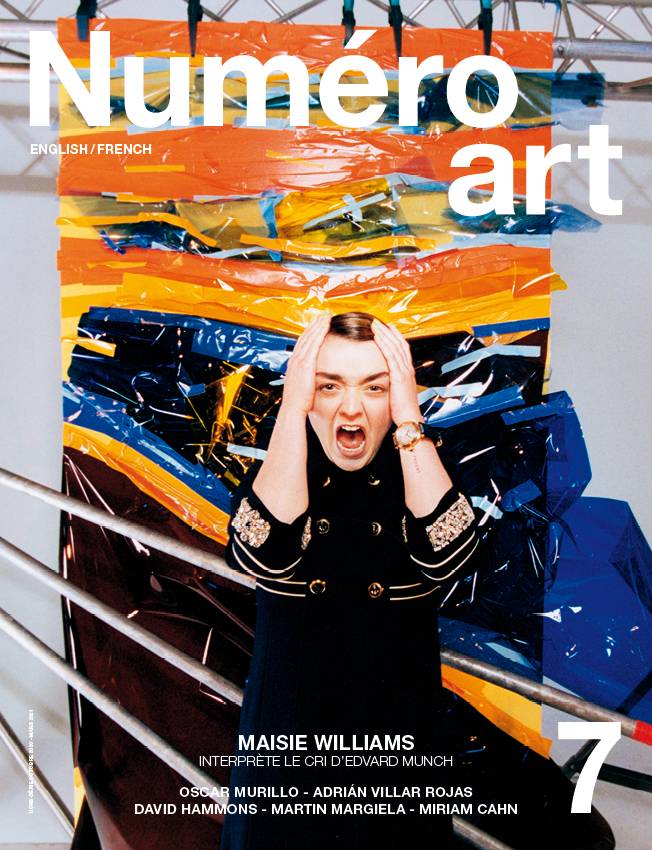

Extrait de l’interview d’Oscar Murillo, à retrouver en intégralité dans le Numéro art #7.

Commandez votre magazine ici !

Osei Bonsu: Vous étiez au moment de la pandémie dans votre ville d’origine, La Paila, en Colombie. L’occasion pour vous de réaliser de nouvelles œuvres avec votre famille et votre communauté, et de les exposer dans une église à la suite d’une procession. Comment avez-vous vécu cette période?

Oscar Murillo: Je l’ai accueillie comme elle venait et analysée au fil des mois. Ces dix dernières années, ma façon de vivre a été assez internationale et itinérante... Rien d’extravagant, cela dit – je vois vrai- ment ça comme faisant partie de mon travail ou de mes recherches. C’est ce que j’appelle la “recherche géographique”. Un peu comme pour une toile, une sorte de juxtaposition des énergies... Et au moment d’en ajouter une nouvelle, celle-ci peut se transformer en étincelle. Depuis sept mois, ce mode de vie a été complètement balayé de mon existence. Tout s’est concentré sur un pays, sur de l’hyper-local. Nous sommes revenus au concept d’État-nation, au territoire de proximité, et je me suis progressivement immergé dans cette dynamique-là. J’ai vécu aussi une forme d’accélération de la pensée, sur le plan théorique et formel. La contestation du monde occidental et son “effacement” sont deux concepts qui habitent mon travail depuis des années. C’est précisément ce qui a accéléré ma réflexion sur la notion de culture et sur la signification que ce terme revêt pour moi aujourd’hui. Lorsqu’on produit de l’art ou des formes culturelles dans le cadre d’un espace de projet ou d’une résidence d’artiste, le regard change et s’occidentalise. Le projet réalisé dans ma petite ville se rattache à ma volonté de m’engager dans un contexte local, pour éviter cette distorsion du regard. Ici, le niveau d’éducation est si bas qu’il faut avant tout s’assurer que les besoins élémentaires sont satisfaits. Cela ne veut pas dire que je ne souhaite pas résoudre les autres problèmes – l’art et la production artistique peuvent aussi aider, à leur manière... Cela m’a conduit également à me poser cette question : que signifie produire une exposition de peinture ici, en Colombie ? Au bout du compte, j’accomplis ce travail dans un semblant d’atelier le plus souvent envahi par les odeurs de brûlé qui venaient des plantations de cannes à sucre, très fréquentes dans la région. Cette pratique produit ce que j’appelle volontiers la “neige noire”, une couche de cendres et de fumerolles. C’est un peu comme une poussière qui vient s’accumuler à la surface des toiles, parce que je les laisse posées directement sur le sol.

Retrouvez l’interview en intégralité dans le Numéro art #7, en kiosque et sur iPad à partir du 22 octobre 2020.