“On ne montre plus de poils pubiens en public, c’est le plus grand changement.” Voilà ce que rétorque Betty tompkins lorsqu’on lui demande ce qui s’est profondément modifié au regard de l’époque où elle a commencé à travailler – la toute fin des années 60. la question était d’ordre beaucoup plus général, mais, avec une grande concentration, elle répond très précisément au sujet de l’imagerie érotique (ou, disons-le franchement, pornographique) : un sujet qu’elle connaît bien puisque c’est aussi celui de sa peinture, sans exception notoire, depuis plus de quarante années – un choix qu’elle paya au prix fort. À 75 ans, Betty tompkins a observé les divers changements, mais aussi les invariants qui jalonnent l’histoire des relations qu’entretiennent l’art de notre époque et la représentation de la sexualité. des relations complexes, qui la privèrent même de ses tableaux.

L’art contemporain, qui, par nature, est le lieu de toutes les transgressions et de toutes les provocations, fait preuve à l’égard des représentations de la sexualité d’une pruderie qui laisse perplexe. Perplexité que nous inspire également cette époque, où des millions d’images pornographiques sont accessibles librement sur internet, mais où, dans le même temps, l’image de L’Origine du monde, le tableau peint par gustave Courbet en 1866, qui représente le bas d’un corps de femme les jambes écartées et que le musée d’Orsay se félicite, à juste titre, de compter dans ses collections, est férocement censurée par Facebook. Tout invite à penser, d’ailleurs, qu’en se tenant sagement éloignés de la représentation du sexe, ce que les artistes redoutent plus que tout est justement la censure qui, historiquement pourtant, ne leur fit jamais peur, et même les invita souvent à la transgression. mais c’est ainsi : en devenant “contemporain”, l’art a abandonné les représentations scandaleuses au profit de slogans de substitution : on verrait sans s’étonner le mot “pénétration” au mur d’une galerie, plus aisément en tout cas que l’image d’une pénétration. En devenant “contemporain”, l’art a aussi réorganisé sa destination : vers les musées traquant aujourd’hui des publics de plus en plus larges et qu’on ne saurait choquer de manière aussi brutale ; vers des collectionneurs qui ne sont quasiment plus jamais des “amateurs” d’art et de transgressions avant-gardistes, mais des socialites aspirant à une distinction. et lorsque ceux-ci donnent des dîners, ils veulent sans froisser personne que la toile accrochée dans la salle à manger soit, certes, immédiatement reconnaissable, mais aussi immédiatement acceptable et rapidement oubliée – qu’on passe à table !

Les peintures extraordinaires réalisées après 2006 par John Currin (pourtant l’un des artistes les plus chers du marché et dont l’acquisition d’une toile demande d’ordinaire plusieurs années de patience), et qui figuraient des scènes sexuelles rocambolesques exécutées avec la virtuosité des grands maîtres français du XVIIIe siècle, rebutèrent tout d’abord les acheteurs, bien conscients qu’il serait délicat d’exhiber leur Currin à la maison. Quant aux musées... la sexualité y trouve éventuellement sa place, comme dans la majeure partie de l’art actuel, sous la forme de questions, de revendications, de protestations... ou de caricatures et de satires. Car c’est là qu’elle s’exprime dans l’art du très haut marché international, comme dans les sculptures monumentales de Paul McCarthy mettant en scène tout un attirail de mannequins articulés ou de figures se livrant à des ébats inattendus, à l’instar de Train Mechanical (2003-2009), vaste machinerie qui montre un automate à l’effigie de George W. Bush entreprenant le derrière d’un cochon – l’ensemble est couleur chocolat. il faut dire que Jeff koons, toujours lui, décidément, asséna un coup sévère à la représentation de la sexualité dès la fin des années 80, exposant les photographies de ses ébats mis en scène avec Ilona Anna staller, une actrice de cinéma pornographique plus connue sous le nom de Cicciolina, et qui pour l’occasion devint sa femme. Peu habitué aux exhibitions de cet ordre (l’exposition fut annoncée comme un film sur un panneau d’affichage géant), le milieu de l’art, déjà très éloigné de l’avant-garde et de ses provocations, s’indigna – et mit du temps à se raviser.

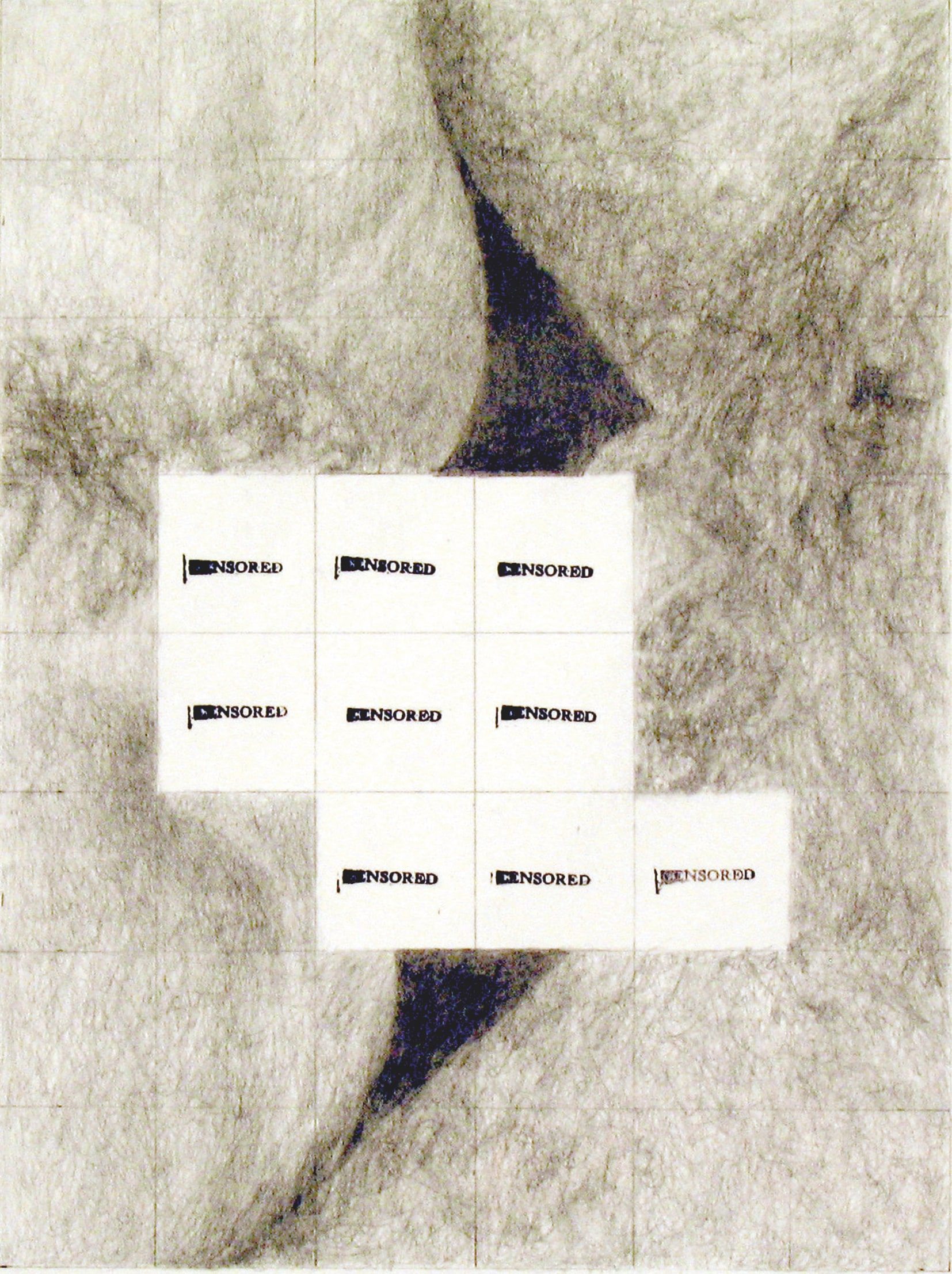

L’art de Betty tompkins est d’une autre nature, encore enraciné dans les avant-gardes à l’époque desquelles, d’ailleurs, il prend naissance. Tompkins étudia la peinture – elle eut, à quelques années d’écart, le même professeur que le peintre américain Chuck Close – dans ce qu’il reste de son admiration pour l’expressionnisme abstrait et Willem de Kooning. C’est le point de départ de ses premières toiles figuratives conçues en 1969, l’année, comme le rappelle le critique Robert Cicetti, où l’astronaute Neil Armstrong fit le premier pas sur la Lune et où il ne devint plus illégal, aux États-unis, de posséder des images pornographiques. Celles dont s’inspire alors Tompkins appartiennent à son mari de l’époque, qui les possédait depuis longtemps avant leur rencontre. Il les avait achetées à Hong Kong ou à Singapour, et se les était fait expédier anonymement via une boîte postale à Vancouver. Recadrées, réorganisées, manipulées, Tompkins les reportait à l’aérographe en s’aidant d’un quadrillage (jamais de projection d’images) sur des toiles grandes comme celles de l’expressionnisme abstrait, en noir et blanc, leurs dimensions les auréolant d’une sorte de sfumato. Les scènes étaient on ne peut plus explicites, cadrées de manière quasi encyclopédique, en gros plan, sans que jamais les visages n’apparaissent. Elles étaient données à voir pour ce qu’elles étaient, sans commentaire, la facture de la peinture ne laissait transparaître aucune intention critique ou discursive, mais, simplement, une forme immédiate de célébration. Bref, le milieu de l’art ne savait qu’en faire. Et surtout, il ne voulait pas les voir. “La plupart des acheteurs que j’ai contactés ont refusé de venir à mon atelier. Je n’ai jamais su si c’était parce que j’étais une jeune artiste, parce que j’étais une jeune artiste femme ou encore si le problème était mon sujet ou le fait que ce soit une jeune artiste femme qui traite de ce sujet”, confie Betty tompkins, qui parvint à participer à une exposition de groupe à New York en 1973 et, la même année, fut invitée à montrer deux toiles en france. Ce qui ne se produisit finalement pas : les œuvres furent confisquées par les douanes, l’entrée sur le territoire français leur fut purement et simplement refusée. Elles restèrent confisquées pendant plus d’une année. “Il m’a fallu un an pour les récupérer. À l’époque, Internet et Skype n’existaient pas. Un appel international longue distance coûtait extrêmement cher, et je n’avais pas d’argent. J’avais vraiment peur de ne jamais les récupérer, mais finalement elles ont été rapatriées. Après cet épisode, malgré quelques personnes qui s’enthousiasmaient pour mon travail, j’étais devenue une pestiférée.”

Jeff Koons, Wolfman (Close-Up), encre à l’huile sur toile recouverte d’un écran de soie (1991). Collection Astrup Fearnley, Oslo.

Jeff Koons, Blow Job-Ice, encre à l’huile sur toile recouverte d’un écran de soie (1991). Collection Astrup Fearnley, Oslo.

L’histoire se répéta en 2005 quand trois dessins furent retenus par les douanes avant leur arrivée à Tokyo pour une exposition. Entre-temps, Tompkins connut un long moment de discrétion subie qu’elle veut voir comme une période qui eut ses qualités : “Puisque j’avais passé les trente dernières années hors du système des galeries, j’étais libre de créer sans prendre en compte la tendance ou le marché. J’étais frustrée parce que j’aime pouvoir exposer mes œuvres, mais c’était également libérateur.”

Les choses changèrent au début des années 2000, quand le galeriste Mitchell Algus, célèbre pour ses pugnaces réévaluations d’œuvres d’artistes des années 70 injustement oubliés, s’intéressa à elle. L’invitation que je lui adressai en 2003, avec le critique d’art américain Bob Nickas, à exposer à la Biennale de lyon eut un effet rédempteur – bien que la salle où ses toiles furent exposées avec celles de Steven Parrino dût être gardée par un vigile qui en interdisait l’accès aux personnes mineures ou, disons, sensibles. La conséquence directe de cette exposition fut l’acquisition d’une toile de Tompkins par le Centre Georges-Pompidou – aujourd’hui le seul musée au monde à en posséder une. “Aucun musée américain n’a exposé, acquis ou même accepté une donation d’une de mes œuvres. Et je ne pense pas que cette situation évolue dans un futur proche. Si cela changeait, j’en serais très heureuse, bien sûr, mais je constate que ce n’est pas ce qui est en train de se passer”, confie Tompkins. Ironie totale : c’est la Fuck Painting #1 qu’acheta le Centre Pompidou, c’est-à-dire l’une des deux toiles qui furent bloquées par les douanes trente ans auparavant. Car c’est ainsi que Tompkins décida finalement d’intituler ses œuvres, après avoir révisé les concessions un peu sottes qu’elle fit tout d’abord à la mode. “Le titre original de mes Fuck Paintings était Joined forms. Nous étions à l’apogée de l’art conceptuel, il fallait savoir décrypter. Un dictionnaire était nécessaire pour lire le magazine Artforum. De même, mes peintures Cow/Cunts s’intitulaient Condensed/dispersed, ce qui est à se tordre de rire. J’étais trop littérale et trop sérieuse. Mais il est difficile d’avoir de l’humour quand rien ne se passe comme vous le souhaitez. Même si ce titre me fait beaucoup rire, je les appelle désormais Cow/Cunts. Et je fais toujours référence à mes Fuck Paintings en tant que Fuck Paintings”, expliquait Tompkins au critique Scott Indrisek en 2012. Rien ne sert, en effet, de tenter de conjuguer la provocation et l’excuse, et Betty tompkins n’est pas de cette génération d’artistes qui cherchent avant tout à ne pas froisser le marché pour que rien n’entrave son bon fonctionnement. C’est une artiste, en somme – pas le prestataire de services d’une industrie qui n’existe plus que par son commerce.