Bootyshake, nuits parisiennes, conversations par SMS ou tutoriels beauté : voilà un aperçu non exhaustif des thématiques éclectiques abordées dans le travail d’Aïda Bruyère. Étudiante en 4ème année à l’école des Beaux-arts de Paris, cette jeune artiste a déjà de nombreuses choses à dire et un médium préféré pour y parvenir : le fanzine. Récemment présente à la foire au zines queer Paris Ass Book Fair au Palais de Tokyo, elle expose en ce moment une installation au 64e Salon de Montrouge nous plongeant en plein cœur d’une battle de dancehall. L’audace et le message de ce projet lui ont valu de remporter le Grand Prix du Salon, qui lui assurera un espace personnel au Palais de Tokyo l’an prochain. À l’approche de la clôture du salon, nous l’avons rencontrée.

Vous êtes née au Sénégal et avez grandi au Mali jusqu’à l’âge de 17 ans. Comment ces pays ont-ils influencé votre création?

J’ai quitté Dakar très petite et j’ai grandi à Bamako, c’est pourquoi j’ai davantage une relation forte avec le Mali. Là-bas, j’ai étudié au lycée français, je faisais donc partie de la classe supérieure du Mali sans être pour autant considérée comme expatriée. À 17 ans, j’ai quitté le Mali suite à un coup d’Etat et j’ai continué mon lycée à Paris. En deuxième année à l’Atelier de Sèvres j’ai réalisé Bakou, mon premier projet d’ampleur. J’y ai suivi un ami dont le père est l’une des plus grandes fortunes du Mali : lui et sa famille utilisent son argent dans une totale démesure par rapport à la France. C’est avec ce projet que j’ai commencé à travailler sur les questions d’argent et d’appropriation culturelle.

“Pour moi, l’argent ne devrait pas être une honte ni un tabou : au Mali, avoir de l’argent et le montrer veut dire que l’on réussit, point.”

Quelles différences avez-vous pu noter entre les Français et les Maliens?

L’une des choses qui m’ont le plus étonnée en France, au lycée puis à l’Atelier de Sèvres, c’est le rapport des Français à l’argent. Ici, il y a une vraie gêne à en parler, à dire ou montrer que l’on en a. Pour moi, l’argent ne devrait pas être une honte ni un tabou : au Mali, avoir de l’argent et le montrer veut dire que l’on réussit, point. Les Maliens ont cette culture de l’apparat : on cherche toujours à être le mieux habillé, à avoir les plus belles voitures, les plus beaux bijoux. C’est pourquoi les questions liées aux vêtements que l’on porte, à la façon dont on montre son corps, à l’attitude que l’on adopte sont vraiment centrales dans mon travail et dans mon quotidien. J’aime beaucoup cette idée de “performer” en permanence, de se réincarner chaque jour selon ce que l’on porte.

Aïda Bruyère, “Bakou” (2017), impression jet d’encre. Photo : Aïda Bruyère.

Aïda Bruyère, “Bakou” (2017), impression jet d’encre. Photo : Aïda Bruyère.

Arrivée à Paris, vous avez également découvert sa vie nocturne que vous avez documentée dans un projet, NIGHTNIGHT. Comment avez-vous vécu cette rencontre?

À Bamako, il n’y a pas de limite d’âge pour sortir et mes parents tiennent un bar, donc dès l’âge de 15 ans je passais tous mes week-ends en boîte ! Là-bas, celles et ceux qui sortent sont toujours très bien habillés, tirés à quatre épingles, c’est assez incroyable. Une fois à Paris, j’ai commencé à travailler dans un bar, puis l’année dernière, j’ai commencé un projet avec un ami de l’école qui adore sortir en boîte. J’ai voulu capturer par des photos et des textes ces deux aspects de la nuit : la rencontre et la discussion d’un côté, et la performance et la danse de l’autre. À la bibliothèque, j’ai pu découvrir des archives de sorties nocturnes, que j’ai reliées à mes propres photographies. Ces images étaient parfois très similaires à celles que j’avais prises moi-même, c’était assez flagrant! J’ai donc pu constituer ma propre base de données, une forme de journal de bord de la vie nocturne.

“J’aime beaucoup cette idée de “performer” en permanence, de se réincarner chaque jour selon ce que l’on porte.”

Dans vos œuvres, vous reprenez souvent des images glanées sur Internet ou prises avec un téléphone portable. Pourquoi ?

Souvent, c’est parce que mes projets partent d’images prises sur le vif. Par exemple, mon livre Nails est composé de captures d’écran de vidéos Youtube, car ces images étaient tout à fait adaptées à ce que je voulais dire sans la nécessité d’en faire de nouvelles. D’autre part, je ne suis pas à l’aise avec une caméra et les personnes que je filme le ressentent, ce qui coupe tout naturel. J’ai pris conscience de cela avec mon projet Bakou, qui initialement devait être un film. Je passais beaucoup de temps avec mon ami et j’enregistrais tout ce qu’il disait mais dès lors que je suis venu le filmer avec un appareil photo, ça lui a enlevé toute spontanéité. J’ai donc réécouté tous mes enregistrements de lui pris à la volée, et j’ai réalisé que les textes que j’en ai extraits et les images fixes allaient très bien ensemble. Cela a donné un roman photo qui, selon moi, possède un caractère beaucoup plus précieux que s’il était resté un film.

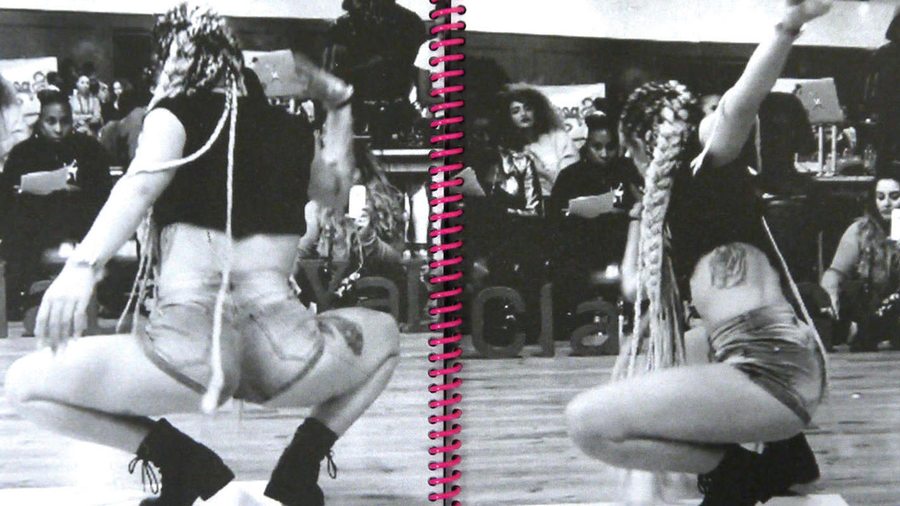

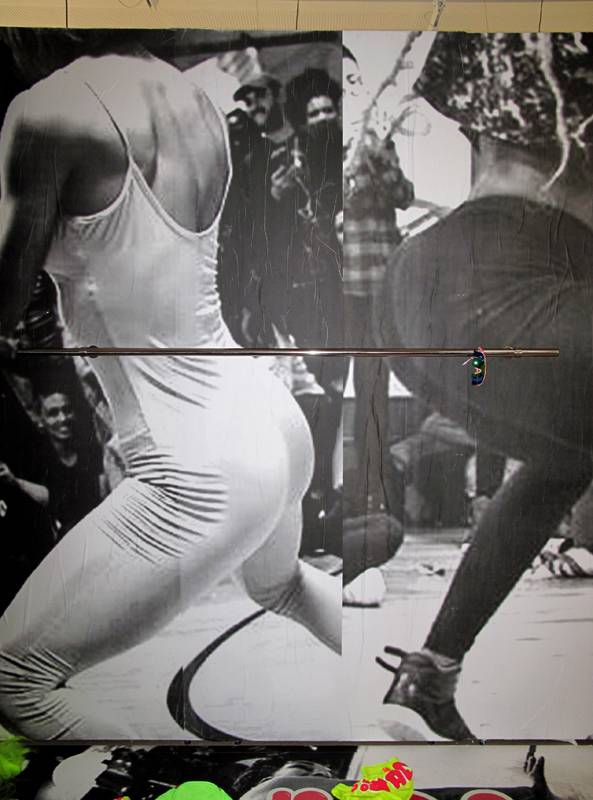

Vous êtes particulièrement inspirée par la scène dancehall et le bootyshake, que vous pratiquez vous-mêmes et auquel vous avez d’ailleurs consacré un fanzine, le Bootyzine. Qu’appréciez-vous dans ces danses et leur culture?

J’ai découvert le bootyshake lorsqu’un professeur des Beaux-Arts m’a présenté la danseuse Patricia Badin, sur laquelle j’ai immédiatement flashé. J’étais impressionnée qu’elle n’ait commencé le bootyshake qu’à l’âge de 40 ans ! J’ai donc commencé à suivre ses cours, et ce fut une révélation : j’ai adoré l’effet thérapeutique que m’apportait cette danse, qui permet de s’affirmer et de se sentir bien dans son corps. Un jour, j’ai entendu parler d’une battle de dancehall où je me suis rendue avec curiosité, et j’ai découvert qu’il s’agissait d’un projet exclusivement féminin. Cette battle m’a vraiment marquée : j’y voyais danser des femmes super puissantes, musclées, aux corps atypiques.

“C’est en travaillant sur le bootyshake que j’ai véritablement compris comment les sous-cultures apportent toutes les modes.”

J’avais pris quelques vidéos avec mon téléphone et j’ai décidé d’en faire un zine qui proposerait une collection des mouvements que j’avais pu capturer. Je trouve ce médium idéal pour montrer ces danses-là, dont l’histoire rejoint les questions d’appropriation culturelle et le féminisme : le dancehall provient de la Jamaïque, le bootyshake de plusieurs pays du Sud et d’Afrique. J’ai découvert que ces danses étaient une manière pour les personnes vivant dans les ghettos de s’approprier les clichés que les Blancs racistes leur attribuaient, comme le fait d’être hypersexualisées, d’être des sauvages… Aujourd’hui, le dancehall est pratiqué dans le monde entier, par des Russes, des Japonaises ou encore des Ukrainiennes, mais la portée politique n’est plus du tout la même ! J’ai donc pu constater comment cette danse en elle-même pouvait évoquer tant de choses différentes.

Avez-vous pu tisser des liens entre vos différents projets ?

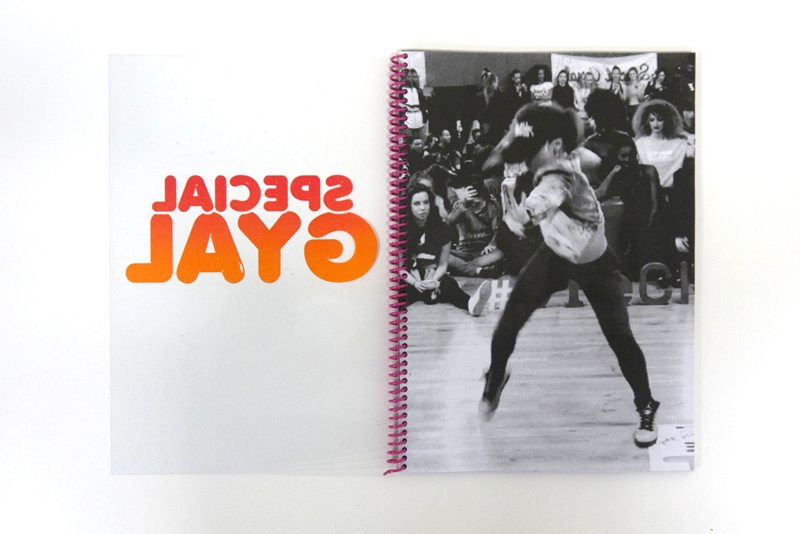

La plupart de mes projets parlent de communautés, de mouvements et de pratiques qui sont ensuite récupérés par d’autres. J’ai réalisé que même mon projet Nails parlait beaucoup aux communautés LGBT ! C’est d’ailleurs pour mon projet Special Gyal, sur le dancehall, que j’avais été sélectionnée à la foire de zines queer Paris Ass Book Fair. L’histoire du dancehall évoque l’histoire du voguing et ces nombreuses pratiques de parodie et de réappropriation passant par le corps des minorités.

”Dès lors que l’on m’intègre à une communauté, il est impératif pour moi de m’y impliquer beaucoup.”

C’est un véritable enjeu contemporain que de pouvoir parler de cultures sans tomber dans l’appropriation culturelle…

Tout à fait. C’est en travaillant sur le bootyshake que j’ai véritablement compris comment les sous-cultures apportent toutes les modes. Il a fallu beaucoup de temps pour que des femmes venues du Sud réussissent à assumer leur corps, leurs formes et aujourd’hui, des femmes blanches se mettent à faire du squat, des injections, se bronzent la peau pour ressembler aux femmes noires ! Beaucoup d’artistes font de l’appropriation culturelle sans en parler, et bien trop souvent les communautés se font voler leur culture, leurs codes. Dans ma pratique j’ai décidé de l’assumer, c’est pourquoi dès lors que l’on m’intègre à une communauté, il est impératif pour moi de m’y impliquer beaucoup. Souvent, mes projets commencent en caméra cachée pour que les personnes que je filme soient à l’aise. Je cherche à passer du temps avec les individus, à apprendre à les connaître, pour que ces personnes m’accordent à leur tour leur confiance… cela prend beaucoup de temps, mais ce temps est nécessaire pour mettre en place un échange équitable. Par exemple, lorsqu’une danseuse m’a permis de filmer ses cours, j’ai réalisé un décor pour son studio. Récemment, j’ai invité Patricia Badin à performer dans mon exposition sur le bootyshake, et en échange je lui ai fait une culotte !

Vous déclinez l’image imprimée sous toutes ses formes : fanzine, poster, papier peint, T-shirt… Pourquoi exploiter autant de supports ?

L’impression dans mes projets passe d’abord par le fanzine pour des raisons pratiques et économiques : c’est le plus accessible, le moins cher et le plus simple à réaliser. Ensuite, les projets s’étendent et investissent d’autres supports. J’apprécie beaucoup le papier peint car il permet d’immerger le public dans un décor, tandis que sérigraphier sur T-shirt me permet davantage d’exploiter l’idée du branding. J’aime choisir le papier, la qualité : l’impression apporte des milliers d’opportunités, et passer de l’écran au papier est toujours agréable ! D’ailleurs, tous mes projets sont passés par une impression. La vidéo présentée au Salon de Montrouge est ma toute première réalisée de façon plus officielle, c’est pour cela que j’ai eu besoin d’aide.

“J’ai commencé aux Beaux-arts en faisant de l’édition et du zine, et je compte continuer car c’est pour moi l’un des médiums qui représentent le mieux l’appartenance à une communauté.”

Pour vous, quel(s) rôle(s) le fanzine peut-il jouer en 2019 ?

Le zine [version plus courte du fanzine en édition limitée] est une manière peu onéreuse et assez simple de partager des choses qui me tiennent à cœur. Je ne souhaite pas consacrer une exposition entière à tous mes projets, le zine est donc un médium parfait pour toucher un champ plus large d’individus – c’est pourquoi je fais en sorte que mes zines soient les moins chers possible. Parfois lors des salons, on ne fait qu’échanger des zines entre exposants : cela devient presque une monnaie ! J’ai commencé aux Beaux-arts en faisant de l’édition et du zine, et je compte continuer car c’est pour moi l’un des supports qui représentent le mieux l’appartenance à une communauté. À l’école, nous sommes seulement un petit groupe à réaliser des zines, et nous essayons de prouver que l’édition peut être un art à part entière. D’ailleurs, depuis deux ans, des étudiants de l’école qui font de l’édition sont sélectionnés à Montrouge : ce n’est pas un hasard !

“Le bootyshake m’a permis de retrouver toute la confiance que j’avais perdue, de me sentir dix fois plus forte qu’auparavant.”

Considérez-vous que votre travail a une valeur documentaire ?

Dans une certaine mesure, oui. Il m’arrive de modifier tellement le sens des images que je récupère que certains de mes projets en deviennent fictionnels. Toutefois, ma base reste documentaire en ce que j’ai véritablement une position d’observatrice participante : je m’intègre à des communautés et cherche à m’y impliquer à mon tour, à apprendre leurs pratiques. Mon travail sur le dancehall, par exemple, cherche à faire comprendre ce que sont cette danse et cette culture à des personnes qui n’y verraient que des corps ultra sexualisés. Mon projet Bakou vise à montrer une autre Afrique que celle que l’on peut imaginer et que l’on se représente beaucoup en Occident comme pauvre et miséreuse. D’ailleurs, Bakou est le seul livre que je ne vends jamais sur les salons en France, ce qui traduit certainement un tabou encore prégnant sur la colonisation et le racisme. Ainsi mes projets ont également une valeur éducative.

La place du corps féminin, photographié ou filmé, est centrale dans votre travail. Pourquoi sa représentation est-elle aussi importante pour vous ?

En tant que femme, je n’aime pas m’apitoyer sur mon sort ni me placer en position de victime car je n’ai autour de moi que des femmes fortes, qui s’assument à travers leur corps, leur carrière. Pour moi, faire du bootyshake ou du dancehall est une forme de féminisme dans le rapport au corps auquel ces danses amènent. Dès que j’ai commencé à faire du bootyshake, on ne m’a plus abordée dans la rue : cette danse m’a mis tellement à l’aise dans mon corps que je sors désormais sans chercher le regard des autres, et ne perçois plus mon corps à travers ce regard. Le bootyshake m’a permis de retrouver toute la confiance que j’avais perdue, de me sentir dix fois plus forte qu’auparavant. J’ai donc envie que mon travail permette aux autres filles de se sentir bien à leur tour, et prouve aux hommes qu’il existe de nombreuses femmes puissantes qui réussissent dans ce qu’elles font.

C’est donc ça, l’empowerment ?

Oui, complètement. L’événement SpecialGyalUniverse, battle de dancehall créé par Aya Level, est construit autour de cette idée qui m’inspire énormément. C’est d’ailleurs pour cela que son cours est réservé aux filles. On y voit aussi beaucoup de femmes noires, qui ont de nombreuses choses à dire et à transmettre concernant leur corps.

Comment vous est venue l’idée de votre installation au Salon de Montrouge ?

Après avoir passé mon diplôme de 3ème année, j’ai postulé au Salon sans m’attendre à être sélectionnée, vu mon âge. Mais lorsque le Salon m’a choisie pour proposer un projet, j’ai immédiatement souhaité prolonger mon travail sur le dancehall avec en tête ce qui composerait mon installation : du papier peint, une vidéo, des vêtements. J’en ai parlé à Aya, qui organise les battles SpecialGyal, et j’y suis retournée pour filmer avec une caméra professionnelle. Quelques semaines avant le vernissage du Salon, j’exposais mon projet sur le bootyshake, ce qui m’a beaucoup aidé à visualiser mon travail dans l’espace. Pour mon installation, tout s’est donc fait assez naturellement : je me suis mis à la fois dans la peau d’une danseuse et dans ma peau lors d’une battle. C’est pour cela que j’ai intégré tout ce bruit, toutes ces images, c’est ce “trop” qu’il m’intéressait de retranscrire ! J’avais envie que l’on se sente étouffé, submergé par toutes ces danseuses, ces amazones. Cette mise en scène était essentielle.

“Je suis très contente de la sélection qui a été faite au Salon cette année, qu’il y ait autant de femmes et autant de projets politiques et engagés.”

Vous avez remporté le Grand Prix du Salon. Que cela signifie-t-il pour vous ?

J’étais très surprise de remporter ce prix. Le fait d’être encore étudiante m’a permis de rester assez libre dans ma conception du stand, et je pense que cela a joué en ma faveur. J’obtiens cette année ce que beaucoup d’étudiants ont envie d’avoir lorsqu’ils sortent de l’école, avant même de passer le diplôme ! Je suis très contente de la sélection qui a été faite au Salon, qu’il y ait autant de femmes et autant de projets politiques et engagés. Dans l’art, il me semble très important d’aller au-delà de l’esthétique pour raconter des choses. Cette sélection me rassure sur le fait que les choses sont en train d’évoluer.

Ce prix vous permettra d’investir un espace du Palais de Tokyo en 2020. Avez-vous déjà commencé à réfléchir/à travailler sur ce nouveau projet ?

J’aimerais présenter le même projet qu’au Salon de Montrouge, Special Gyals, mais dans une version amplifiée. Cela impliquerait d’y ajouter des visuels et vidéos, voire d’y présenter des performances avec des danseuses, ce que j’aimerais beaucoup !

L'installation d'Aïda Bruyère est à voir au 64e Salon de Montrouge jusqu'au 22 mai prochain.

“United States of Gyalz” (2019), installation 9m3 au 64e Salon de Montrouge. Photo : Aïda Bruyère.

- “United States of Gyalz” (2019), installation 9m3 au 64e Salon de Montrouge. Photo : Aïda Bruyère.