C’est une très bonne nouvelle : cette année Louise Sartor est pensionnaire de la villa Médicis, à Rome. Cette très rohmérienne jeune femme de 31 ans, née à Paris rive gauche, succède ainsi à la très pasolinienne Lili Reynaud-Dewar. Aux côtés des quinze autres heureux élus qui séjourneront un an à l’Académie de France à Rome, elle représente pour sa part la discipline “arts visuels”, et ce terme résume assez bien son activité. Son travail, génération oblige, possède toutes les caractéristiques de l’art “post-Internet”, et sa vision épouse sans réserve celle des millennials. Allez savoir pourquoi : tout cela, qui d’ordinaire ne donne pas nécessairement grand-chose, produit ici un effet saisissant et nous rappelle combien l’art – heureusement – est injuste : certains y parviennent, d’autres non.

Comme les millennials, elle s’est persuadée que la recherche du nouveau n’était plus indispensable. Comme eux, elle considère l’histoire de l’art comme une sorte de moodboard à partir duquel fabriquer des collages sophistiqués.

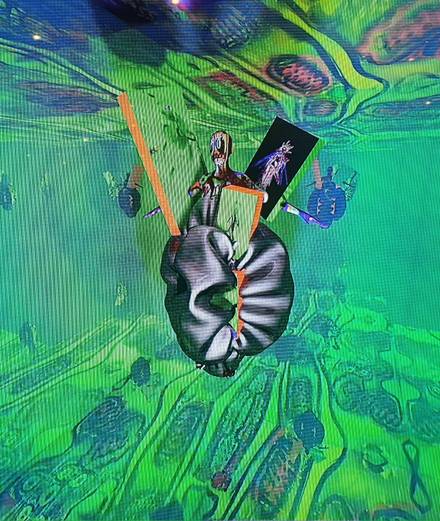

Sartor étudia la scénographie à l’Académie des beaux-arts de Vienne (en 2011), à l’École des arts décoratifs de Paris (à partir de 2012), puis à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (en 2015). Elle consacra son diplôme au dessin académique, fréquenta l’atelier “technicité de peinture”, s’initia à la chimie qui permet de maîtriser parfaitement la préparation de la surface des toiles, reproduisit les tableaux de Largillierre au Louvre, prit des cours de morphologie et de dessin anatomique... bref, fit a priori tout le contraire de ce qu’on attend d’un artiste d’“art contemporain”. Du reste, elle ne se soucie pas d’appartenir à cette catégorie, ni à une autre d’ailleurs, et, millennial jusqu’au bout des ongles, a pensé un temps se consacrer uniquement au Net.art. Pas par fascination pour Internet, mais car cela semblait plus ergonomique, plus simple, plus modeste aussi. Elle n’en fit rien, et ce sont bien de vraies peintures qu’elle expose désormais en France, en Allemagne, en Corée, aux États-Unis, en Angleterre, à Hong Kong et ailleurs...

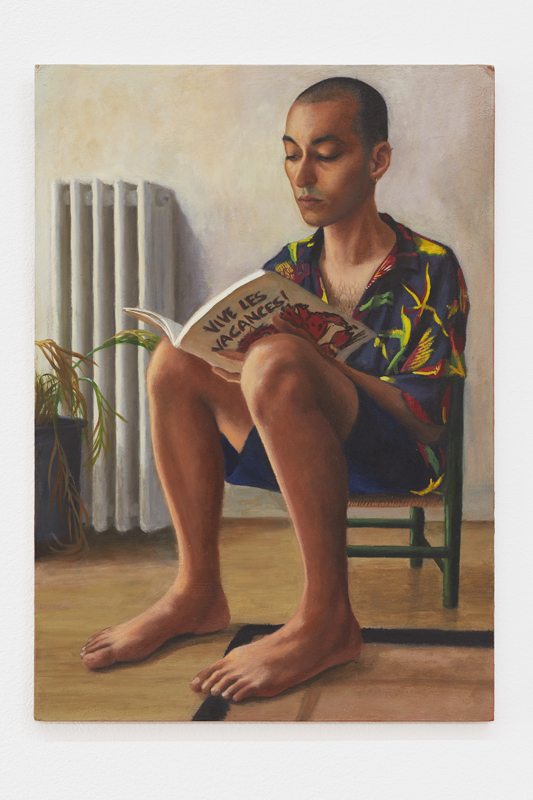

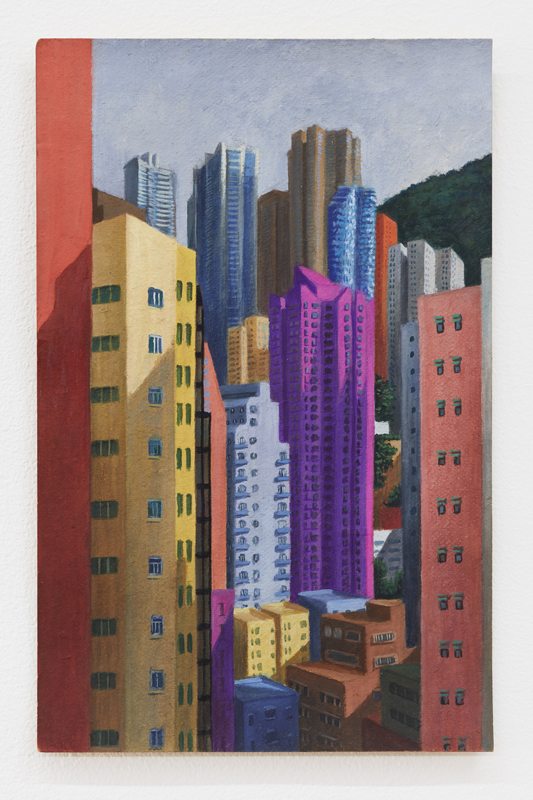

Cet été, c’est à Marseille que la jeune femme a présenté ses récentes œuvres, juste avant de s’envoler pour Rome. Ses galeries s’appellent Crèvecœur (à Paris) et Bel-Ami (à Los Angeles)... tout un programme ! Qui convient d’ailleurs assez bien à la peinture de Sartor : hautement figurative, exécutée sur de très petits formats, de préférence sur des supports de récupération (l’obsession millennial de l’écologie) en carton. “J’ai d’abord utilisé des morceaux de papier déchirés. Puis d’autres formes comme des rouleaux de papier toilette, des boîtes d’œufs, etc. Et enfin, des objets quotidiens entiers. La récupération est comme un sauvetage. Peindre l’objet devient une réparation et une promotion au rang d’œuvre d’art. J’ai un grand stock de formes et d’objets trouvés dans des poubelles ou chinés dans des vide-greniers. J’y tiens beaucoup et je les garde longtemps avant de m’en servir.” Sur ces petits morceaux sauvés du broyeur apparaissent des scènes que Sartor s’oblige à exécuter à la perfection et, surtout, à ne jamais encadrer. Un dispositif qui n’est sans doute pas étranger à la curieuse et imposante présence de ses œuvres – comparable à celle des petits portraits émaillés sur cuivre de la Renaissance.

Sur ces petits morceaux de papier ou de carton sauvés du broyeur apparaissent des scènes que Louise Sartor s’oblige à exécuter à la perfection et, surtout, à ne jamais encadrer. Un dispositif qui n’est sans doute pas étranger à la curieuse et imposante présence de ses œuvres, comparable à celle des petits portraits émaillés sur cuivre de la Renaissance.

Il y a peut-être une certaine logique à peindre sur de très petites surfaces : si l’abstraction américaine des années 50 et 60 avait agrandi ses formats pour rivaliser avec le cinéma et le panneau publicitaire, la peinture actuelle, elle, se mesure aux écrans des iPhone. Parce que l’intention de Louise Sartor est clairement du côté de l’exploration, peu de sujets semblent devoir lui échapper. Pour ses paysages comme pour ses portraits, elle travaille d’après photographies et représente des scènes réelles, bien que parfois artificiellement composées. Attitude millennial : peu importe que les faits soient exacts pourvu que l’émotion soit vraie. Dans ses portraits, de légères déformations du corps ajoutent à l’étrangeté des scènes dans lesquelles, souvent, de jeunes gens consultent leur iPhone.

“La vue que j’ai le plus reproduite depuis un an est celle de mon ‘atelier’ : le salon-terrasse d’une maison que l’on me prête, au bord de la mer. On voit un bar-restaurant PMU formant une avancée devant ma fenêtre, flanquée de deux palmiers et d’un lampadaire, avec la mer en arrière-plan. Sur le trottoir d’en face, un banc en béton fournit aussi un excellent motif. J’ai peint cette vue sur papier et carton, et j’en ai fait de nombreux croquis et esquisses, papier comme virtuelles. Ce PMU est devenu ma Sainte-Victoire, ma cathédrale de Rouen. Moins intimidant qu’elles, il me procure autant de possibilités.” Elle évoque Cézanne et Monet parce qu’elle aussi “refait” souvent plusieurs fois la même image, et parle avec la même inspiration de Mondrian car il a peint sans relâche son Arbre bleu – avant de passer à l’abstraction géométrique.

Comme les millennials, elle s’est persuadée que la recherche du nouveau n’était plus indispensable. Comme eux, elle considère l’histoire de l’art comme une sorte de moodboard à partir duquel fabriquer des collages sophistiqués. Comme eux, elle impose sa propre hiérarchie dans l’organisation de ses influences, où La Joconde sera traitée de la même manière qu’un nouveau gâteau de Pierre Hermé ou l’imprimé d’une robe. Mais Sartor ne peut cacher sa fascination pour la peinture et confie une récente obsession pour Agnès Martin. À l’occasion, elle peint sur iPad, mais explique que c’est juste un carnet de croquis et, qu’avec l’iPad, elle dispose en toute situation d’un support et d’une palette de couleurs infinie : au reste, l’écran mesure la taille moyenne de ses peintures.

Son arrière-grand-mère était peintre ; son père, écrivain (il fait aussi des collages, découpe des routes sur des cartes et les réorganise), sa mère est directrice de production pour le cinéma documentaire (elle a aussi conçu des scénographies d’exposition). Louise Sartor s’est d’ailleurs amusée de cet atavisme, en organisant une exposition intitulée On choisit pas sa famille ! dans laquelle elle rassembla les œuvres d’artistes qui lui sont proches et des œuvres, aussi, de certains membres de sa famille. L’exposition est visible sur Internet (cocotte.co) via un space project sans lieu fixe qu’elle a fondé seule, après avoir pendant deux ans dirigé à Ménilmontant un espace alternatif bien réel nommé Shanaynay, qui organise des expositions grâce au fundraising et au crowdfunding.